自古以来,中华民族便秉持“入土为安”的生死观,这一传统延续千年。然而,随着人口增长与生态意识觉醒,传统土葬的弊端日益显现——厚重的木质棺椁消耗森林资源,遗体分解产生的有害物质污染土壤与地下水。为缓解环境压力,火葬作为替代方案被广泛推广,但其高温燃烧过程释放大量温室气体,又带来新的环保挑战。

如今,一种名为“堆肥葬”的新型生态安葬模式悄然兴起。它通过自然生物降解,将遗体转化为有机土壤,实现生命循环再利用。尽管环保优势显著,但这一创新仍遭遇广泛心理抵触,许多人直言“无法接受”。那么,这种新兴方式究竟如何运作?又为何触动大众情感神经?

“生老病死”是人生必经之路,如何让逝者体面离世,始终是社会关注的核心议题。在中国传统文化中,“入土为安”是对生命最后的尊重,即便客死他乡,也要“落叶归根”。这份深厚情感使土葬长期占据主流,但在当今社会,其弊端已不容忽视。

在偏远乡村,土葬依然普遍,坟茔星罗棋布,严重占用土地资源。一口标准棺木需挖掘三至四立方米深坑,若加上祭台、围栏等设施,占地更为可观。据统计,2023年我国死亡率达7.18%,若绝大多数人坚持土葬,土地资源消耗将呈天文数字,威胁后代生存空间。

更严峻的是,未经科学处理的遗体可能携带病原体,直接掩埋会导致细菌病毒渗入地下,污染水源与农田,尤其在卫生条件薄弱的地区,风险尤为突出。

为解决这一问题,火葬逐步普及。相比土葬,火化无需棺椁,仅用小型骨灰盒即可安放,极大节省了土地。政府还通过补贴、免费骨灰存放点等措施降低经济门槛,推动火葬全国推广。

然而,火葬的“低成本”并未完全实现。如今,不少家庭感叹“死不起”——墓地价格高昂,动辄数十万元且无永久产权,部分陵园还捆绑销售高价骨灰盒,定价普遍在五六千元以上,有的甚至接近万元,普通家庭难以承受。

与此同时,火葬的能耗与污染问题日益凸显。火化过程需数小时高温燃烧,依赖大量天然气或柴油,排放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害气体,加剧空气污染,与低碳发展理念相悖。此外,骨灰若未妥善处置,劣质容器破损后可能渗出重金属,威胁生态系统安全。

更进一步,墓园维护成本高昂,需雇佣专人清洁、绿化与修缮,以防荒废。这一系列后续支出叠加,使现代殡葬成为沉重负担,总体支出往往超过传统土葬。

正当社会反思现有模式时,一种名为“堆肥葬”的新兴技术悄然浮现。它通过自然生物降解,将遗体转化为富含养分的有机土壤,实现生命循环再利用。具体操作如下:

首先选择疏松透气、微生物活跃的土地,如生态安葬区或私人荒地。遗体不使用化学防腐剂,而是以亚麻布或纯棉织物包裹,随后挖设浅坑或用木材构建封闭结构,确保通风与分解效率。将遗体置入后,覆盖稻草、树叶、木屑等有机物料,营造适宜微生物活动的环境,加速腐殖化进程。此后无需人工干预,全由自然力量完成转化。

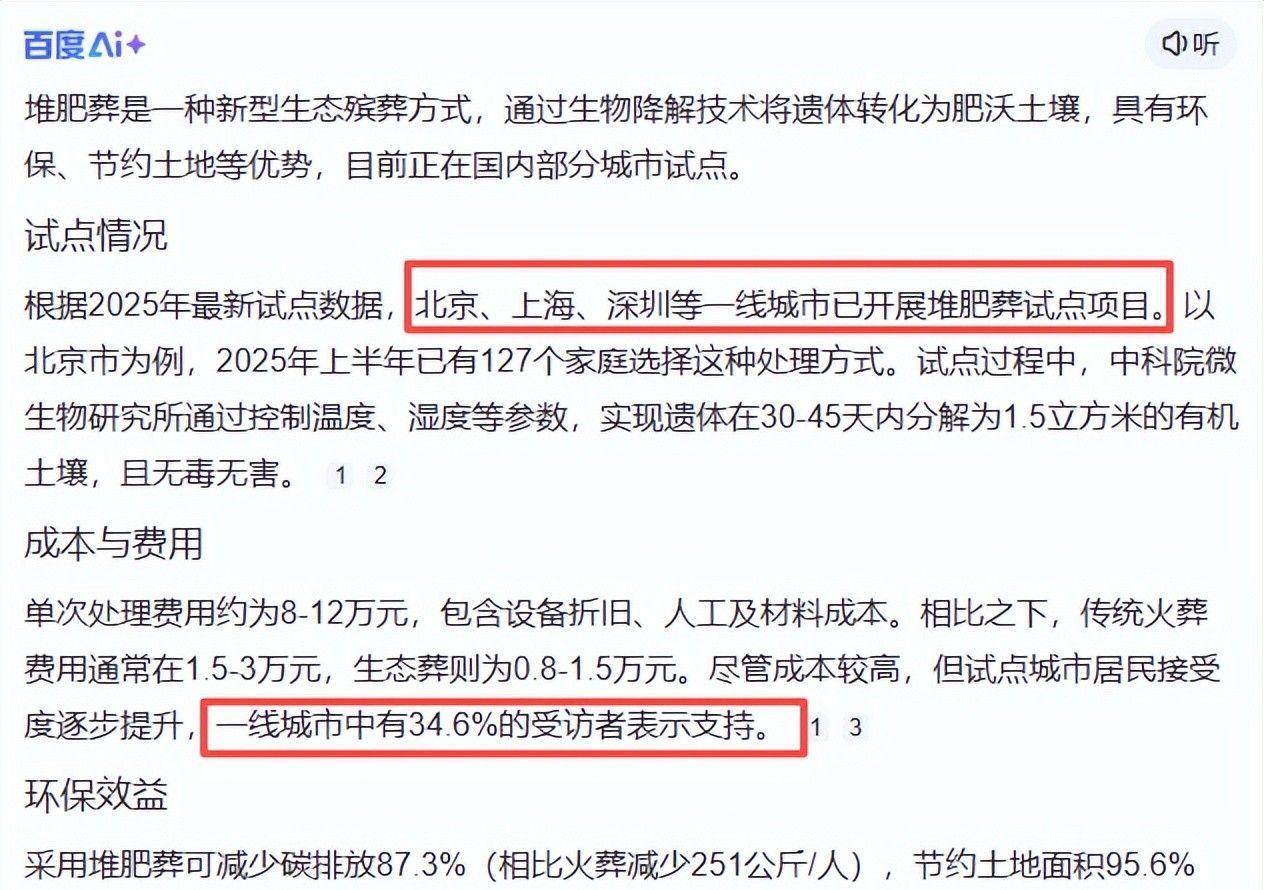

经过数月乃至一年,遗体将彻底分解为肥沃黑土,可用于植树造林或生态修复,真正践行“尘归尘,土归土”的哲学意境。目前,该模式已在部分地区试点。据公开信息,民政部计划于2025年在北京、上海、深圳开展示范项目,上半年已有至少127户家庭自愿参与。

调研显示,一线城市34.6%的受访者表示愿意考虑堆肥葬,尤以年轻群体和环保倡导者接受度更高。但仍有相当比例人群持反对态度,主要源于心理与文化障碍——将至亲遗体视作“肥料”处理,在他们看来近乎亵渎,违背孝道伦理。民间更有说法认为,此举会使亡魂失去“买路钱”,影响轮回转世。

尽管堆肥葬面临挑战,但它并非唯一的替代方案。近年来,海葬、树葬、冰葬、烟花葬、珊瑚礁葬等绿色殡葬形式相继涌现,逐步打破火葬与土葬的垄断格局。这些方式虽未被全民接受,但其核心价值不容忽视——减少资源消耗、降低环境污染,让生命终结融入自然循环。

归根结底,殡葬方式的演进不仅是为逝者寻找栖身之所,更是生者重新定义人与自然关系的过程。死亡不是终点,而是能量转换的新起点。无论采取何种形式,本质都是活着的人表达思念的方式。与其耗费巨资占地建坟、制造污染,不如思考如何让告别变得更绿色、更有意义,让生命谢幕之时,也能为地球留下一份温柔馈赠。

参考资料:中国新闻周刊2021-03-18《不土葬不火葬,你愿意死后让身体化为土壤吗?》;南方都市报2023-04-04《堆肥葬、烟花葬、珊瑚礁葬……这些新型生态葬渐成潮流》;青海政法2025-03-17《2025年中央一号文件中的“殡葬改革”》。