2015年,中国科学家屠呦呦凭借青蒿素研究成果荣获诺贝尔生理学或医学奖,成为首位在中国本土开展研究并获得诺贝尔科学奖的学者。尽管中国科学家在诺奖上的表现仍属少数,但德国媒体近期发表评论称,中国在多个科研领域正逐步赶超美国,这一趋势已不容忽视。以下为德媒相关报道的编译内容:

十年前,屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔奖,引发全球关注。这一成就不仅源于研究基于传统中医药理念,更因屠呦呦是迄今为止唯一一位在中国大陆完成研究并获诺奖的科学家。然而,由于中国获得的诺奖数量有限,外界曾一度误解其科研实力不足。自1989年以来,美国费城的科学信息研究所(ISI)每年都会评选最有可能获得诺奖的候选人,评估标准主要是论文被引用次数——这也是衡量科研影响力的重要指标。

▲图源:IMAGO/TT

目前,该榜单上已有450多名科学家入选,其中83人最终获得诺奖。直到2025年,中国化学家张涛才作为首位中国大陆科学家上榜。这一现象引发疑问:中国在原创性顶尖科研领域是否仍然落后?

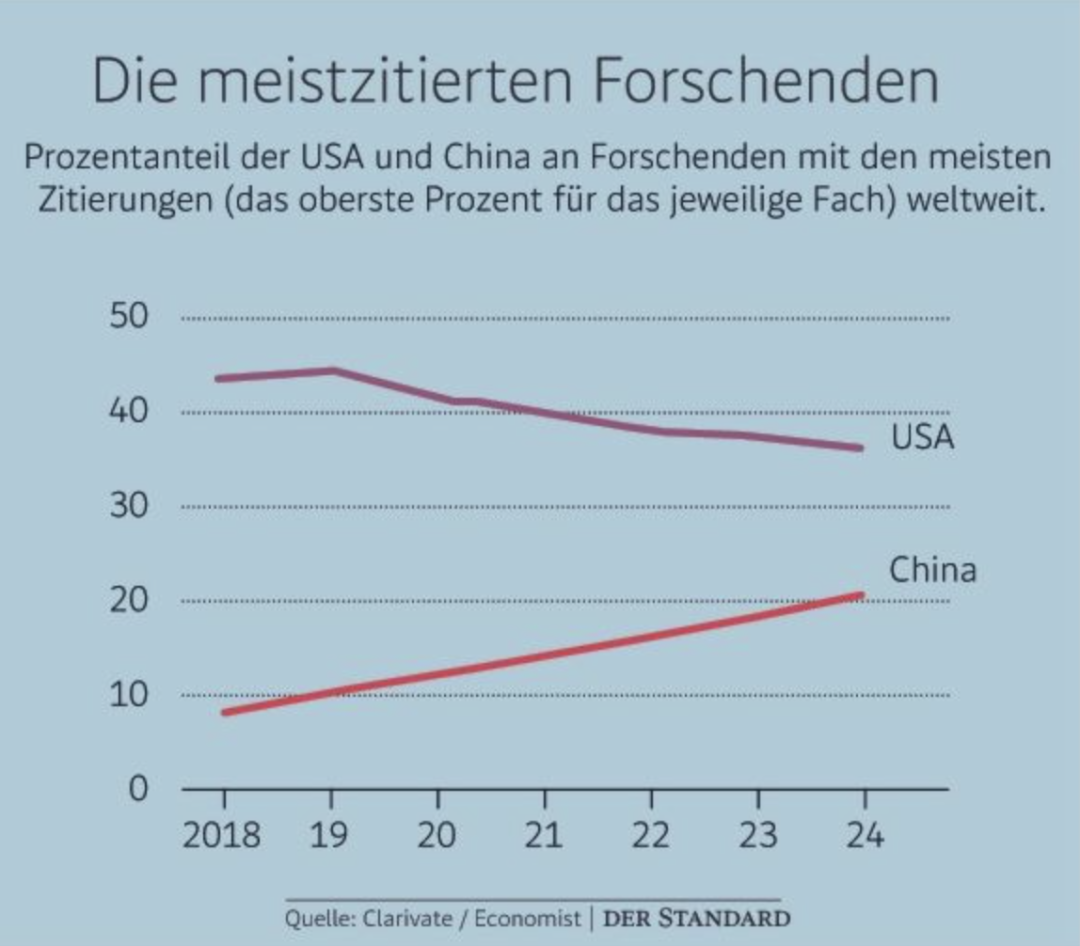

其他排行榜却讲述了完全不同的故事。根据科学信息研究所2025年7月发布的《G20科研与创新报告》,2024年,中国大陆发表的科研论文总数接近90万篇,位居G20国家之首;美国以约50万篇排名第二。相比之下,2015年屠呦呦获奖时,中国年产论文仅30万篇左右,美国则与今日水平持平。从“量”的角度看,中国科研产出迅猛增长。

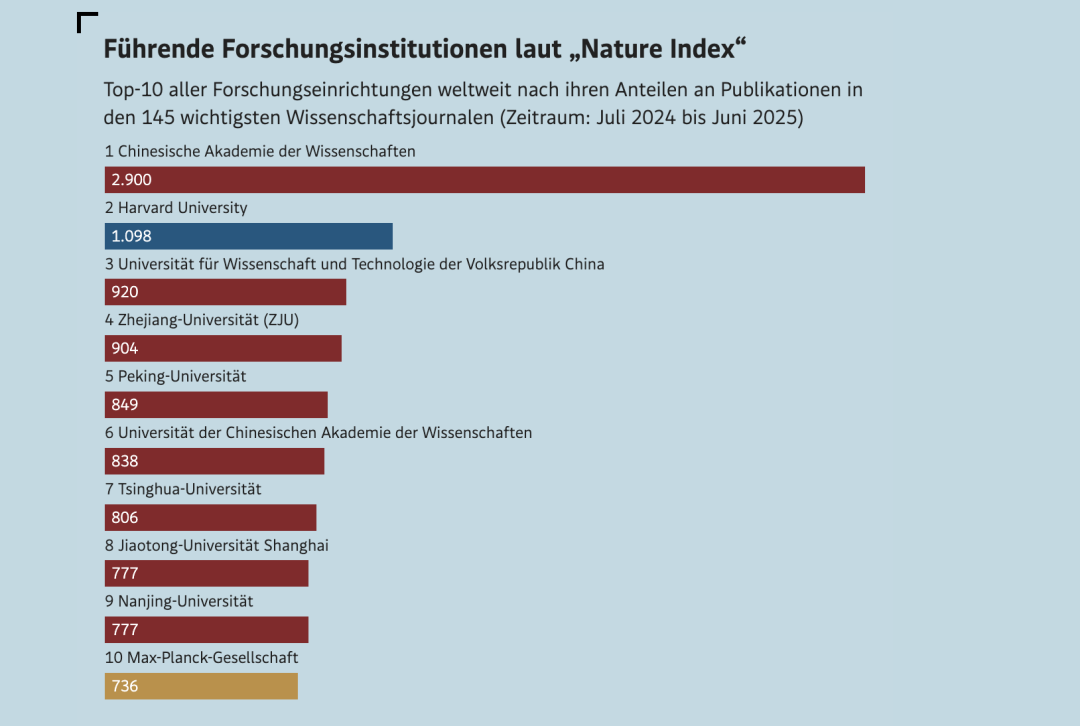

从“质”的角度,《自然指数》(Nature Index)提供了另一种衡量标准。该指数统计了全球150个领域最具影响力的自然科学与医学期刊论文,长期被视为科研质量的重要风向标。按这一标准,中国早已超越美国。

▲根据自然指数排名的国际顶尖研究所,图源:Der Standard

在全球约两万家科研机构中,中国科学院位列第一,哈佛大学排名第二;表现最好的欧洲机构为马克斯·普朗克研究所(马普所),排名第10名。前12名中,除马普所外,其余均为中国机构。作为对比,奥地利排名最高的维也纳大学仅列第242位。这也意味着,诺贝尔奖的“滞后效应”很可能掩盖了中国科研的实际进展。

如今,在多个前沿领域,中国的科研表现正在全面追赶甚至超越美国。再加上特朗普政府时期对科研经费的削减和政策上的抑制,这一趋势愈发明显。

▲论文被引用次数走势,图源:Der Standard

目前,美国仍在人工智能等关键领域保持领先,尤其是在硬件层面具备防御性优势。但这一格局正在被中国打破。2025年初,中国企业发布的语言模型DeepSeek 展示了通过算法创新绕开硬件瓶颈的可能性。同时,越来越多的华人AI专家选择回国发展。

欧洲在这一领域几乎已无力竞争。2005至2015年间,欧洲在全球AI学术论文中的份额为37%;到2021年,中国占比已达42%,远超欧美。欧盟2022年的一份警示性报告指出,当年中国占全球AI专利申请的61%,美国为21%,欧洲仅为2%。

面对差距,欧洲是否应加强与中国的科研合作?中国政府正不断加大在关键科技领域的战略投入。奥地利诺奖得主、物理学家蔡林格(Anton Zeilinger)便是中欧科研合作的受益者之一。他的博士生潘建伟回国后,成为中国量子物理领域的领军人物,也参与了多项科研政策制定。

▲图源:uibk.ac.at

然而,包括德国在内的欧洲部分情报机构对中国通过科研合作扩大在欧影响力提出警告。蔡林格也曾因此遭致媒体批评,例如《新闻报》(Die Presse)称其“陷入中国陷阱”,暗指其合作推动了中国的科研崛起。对此,蔡林格回应称,自己的合作对象是“科学家,而非国家”,强调“科学和艺术一样,是连接不同政治体制的桥梁。”

在“中国制造的顶尖科研”不断崛起的今天,关于“知识外流东方”的担忧似乎已不再适用。奥地利科技研究所(IST Austria)植物遗传学家、维特根斯坦奖得主弗里姆尔(Jiří Friml)表示:“现在的趋势是反过来,我们更渴望了解中国的科研方法。”

他近期招聘博士后时,收到的90份申请中有89份来自亚洲,其中多数来自中国。“这其实很好理解,尤其在植物科学领域,中国拥有比欧洲更多的高水平年轻科研人才。”他补充道,在其研究领域,并不存在“知识转移”带来的问题。

(欧洲时报德国版小婺生编译报道,转载请注明公众号GermanReport)

【德易知(GermanReport)】(原名“道德经”)秉持“以报道德国经典,成报道德国经典”这一宗旨,立足德国,辐射全欧,服务华人,是德国有关新闻资讯的主要微信号。