你有没有过这样的疑惑,冬天再冷,无非就是零下二三十摄氏度,可夏天再热,也只是四十多摄氏度。

但放眼宇宙,太阳表面温度能到5500℃,超新星爆发时温度甚至能突破1000亿℃,可最冷的地方却好像有个“天花板”——无论怎么冷,都冷不过-273.15℃。

为啥高温能一路飙升,低温却被死死卡在这个数字上?温度到底是啥?

01.

咱们平时说“今天25℃很舒服”“冰箱冷冻室-18℃”,其实这些温度背后,藏着微观世界的“小秘密”。

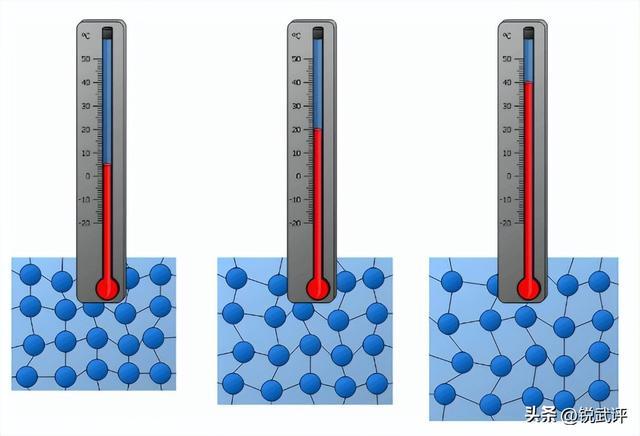

你想啊,不管是空气、水还是石头,都是由无数tiny的粒子(原子、分子)组成的,这些粒子从来不会“老实待着”——它们要么在直线跑(平动),要么绕着圈转(转动),要么还会自己“发抖”(振动)。

温度,其实就是这些粒子“热闹程度”的体现。

粒子蹦得越欢、跑得越快,温度就越高;粒子动得越慢、越“懒”,温度就越低。

比如开水里的水分子,跑得比凉水快多了,所以100℃比0℃热;冬天空气里的分子动得慢,所以咱们会觉得冷。

搞懂这个,核心问题就好理解了:低温的“上限”和高温的“无上限”,本质上都是粒子运动的“极限”问题。

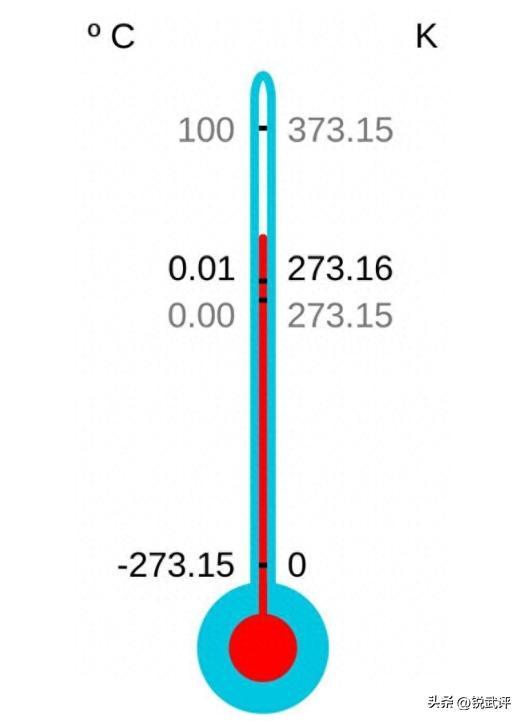

先说说为啥低温会卡在-273.15℃,这个温度还有个专门的名字——绝对零度。

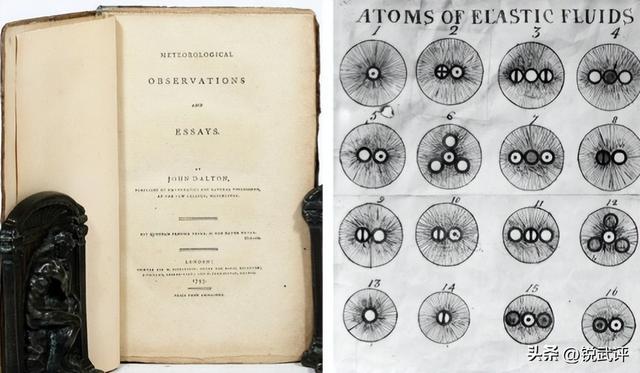

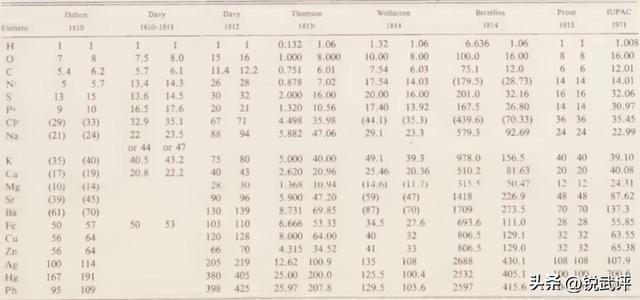

最早发现“低温有极限”的线索,是在17世纪。

当时有科学家注意到:给气体降温时,气体的体积会跟着缩小。

比如把一罐空气放进冰水里,体积会变小;再放进更冷的地方,体积会更小。

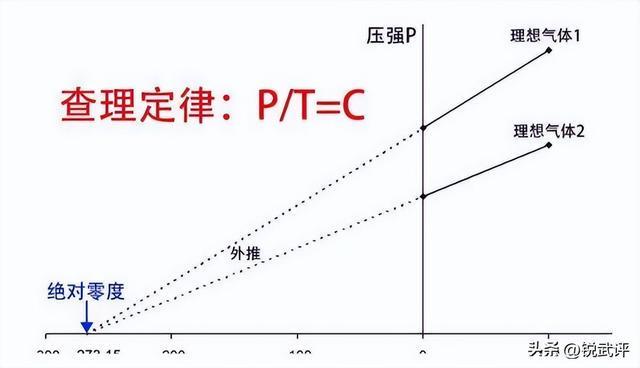

到了19世纪,物理学家盖-吕萨克把这个现象研究得更透。

他做了好多实验,用不同的气体(比如氢气、氧气),每次都记录温度和体积的变化,然后把这些数据画成图表——横轴是温度,纵轴是体积。

结果发现:不管用哪种气体,温度下降和体积缩小的关系都是“直线”,只是不同气体的直线“陡缓”不一样。

盖-吕萨克盯着这些直线琢磨:既然是直线,那如果一直往低温方向延长,这条直线会不会和横轴(温度轴)交到一个点上?他试着算了算,结果吓了一跳——所有气体的直线延长后,都会交到同一个温度点:-273.15℃。

这意味着啥?按照这个推算,到了-273.15℃,气体的体积会变成0。

体积为0?这显然不可能,因为粒子本身是有体积的,怎么会缩到没体积?后来科学家才明白,这个温度对应的,其实是粒子运动的“终极停滞”——如果真到了这个温度,粒子的平动、转动、振动都会完全停止,连最微小的“抖动”都没有。

可现实中,粒子真能完全不动吗?后来量子力学的发展,给出了否定答案。

有个叫“海森堡不确定性原理”的规律说:在微观世界里,你没法同时确定一个粒子的“位置”和“速度”。

如果粒子完全不动(速度为0),那它的速度是确定的,可位置就会变得“无处不在”——这不符合物理规律。

所以科学家又提出了“真空零点能”:就算到了理论上的绝对零度,粒子也得保留一点点能量,维持自己的“量子状态”,不能完全静止。

这就决定了,绝对零度只能是理论上的“低温天花板”,现实中永远达不到,只能无限接近。

目前人类找到的“宇宙最冷地方”,是距离地球5000光年的回旋镖星云(也叫布莫让星云),温度低到-272℃,只比绝对零度高1℃,被科学家称为“宇宙冰盒子”。

即便如此,它也没摸到-273.15℃的边。

02.

再说说高温为啥好像“没上限”。

按照前面的逻辑,温度是粒子运动的“热闹程度”,那理论上,只要给粒子足够的能量,让它们跑得越来越快,温度就能一直升高。

比如给金属加热,温度越高,金属里的粒子跑得越快;太阳内部因为核聚变,粒子被“撞”得极快,温度能到1500万℃;超新星爆发时,能量更恐怖,温度能突破1000亿℃。

可这里有个“隐藏限制”:粒子的速度不能无限快。

爱因斯坦的狭义相对论说:真空中的光速(约299792公里/秒)是宇宙中最快的速度,任何有质量的物体(包括粒子)都跑不到光速。

为啥?因为速度越快,粒子的“质量”会越大,需要的能量也越多。

比如一个粒子想跑到光速的99%,需要的能量是它静止时的7倍;想跑到光速的99.99%,需要的能量是静止时的70倍;如果想跑到光速,需要的能量会变成“无限大”——这在现实中根本做不到,因为没有无限的能量可以用。

所以高温的“上限”,其实是“粒子接近光速时的温度”。

科学家把这个极限温度叫做“普朗克温度”,算出来的数值约为1.4亿亿亿亿摄氏度(准确说是1.4168×10³²开尔文)。

这个温度有多极端?它只在宇宙大爆炸的瞬间出现过——138亿年前,宇宙刚诞生时,所有物质和能量都被压缩在一个极小的“奇点”里,粒子运动接近光速,温度就达到了普朗克温度。

之后随着宇宙不断膨胀,物质和能量散开,温度才慢慢降下来,直到现在宇宙的平均温度只有-270.15℃(约3开尔文)。

所以咱们说“高温无限高”,其实是指它的上限远超出人类日常认知,而且和宇宙起源绑定,不像低温那样有个“触手可及”的理论极限。

可能有人会问:如果真的突破了技术限制,达到了绝对零度,会发生啥?首先,所有物质的性质会变得“诡异”。

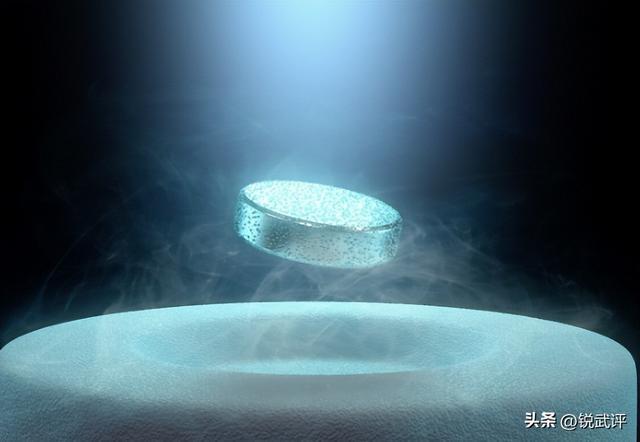

比如有些金属(像钇钡铜氧)在接近绝对零度时,会变成“超导体”——电阻完全消失,电流在里面跑的时候,一点能量都不会损耗。

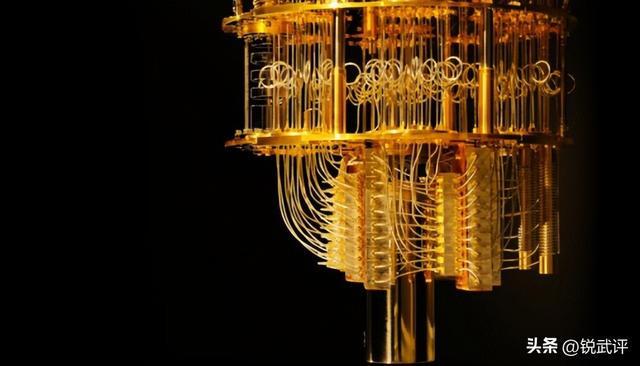

现在咱们用的核磁共振仪、未来可能的“超导电网”,都靠这个特性。

还有液体,比如液氦,在-269.98℃(约2.17开尔文)时会变成“超流体”——它没有粘滞性,能像“幽灵”一样顺着容器壁往上爬,就算容器有个小细孔,也能轻松穿过去。

更关键的是,绝对零度环境里,没有任何生命能存活。

因为生命的基础是化学反应,而化学反应需要粒子运动来“推动”——如果粒子完全不动(假设能到绝对零度),化学反应会彻底停止,细胞、分子都会“僵住”,生命自然也就不存在了。

甚至还有科学家猜测:绝对零度可能会影响时空。

如果粒子完全不动,那“时间”的意义会不会变?咱们能不能通过极端低温研究“时间停滞”?

其实搞懂“温度的极限”,不只是为了满足好奇心。

比如研究超导材料,能让电力传输更省钱;研究超流体,能让量子计算机更强大;而了解普朗克温度,能帮咱们更清楚宇宙大爆炸的细节,搞懂“我们从哪来”。

从回旋镖星云的-272℃,到宇宙大爆炸的1.4亿亿亿亿℃,这些极端温度就像宇宙的“密码”——每解开一个,就能离宇宙的真相更近一步。

而咱们普通人了解这些,也能更直观地感受到:原来我们生活的世界,比想象中更神奇、更有规律。