一年一度的诺贝尔奖评选结果再次揭晓,全球科研界的目光再次聚焦于这一科学界的最高荣誉。

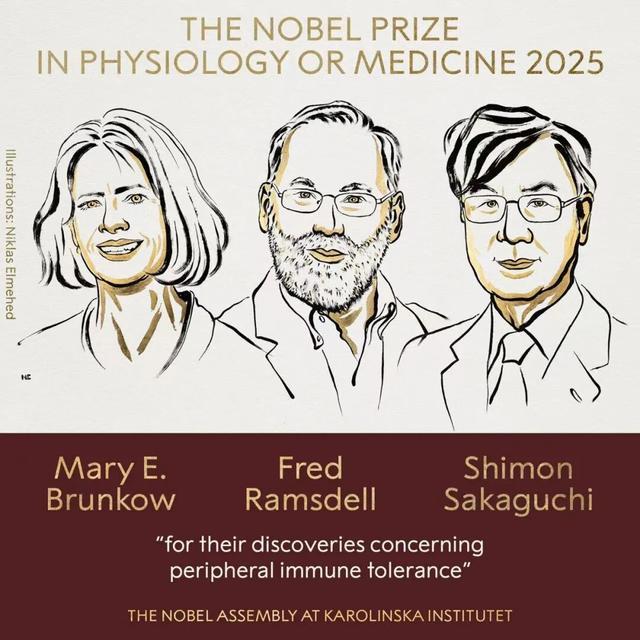

2025年10月6日,玛丽·布伦科(Mary.E.Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi)三位科学家,因在防止免疫系统伤害身体的外周免疫耐受方面的突破性发现,共同荣获了2025年诺贝尔生理学或医学奖。该奖项奖金高达1100万瑞典克朗(约合人民币834万元),由三人共享,这无疑是对他们科研成果的极高认可。

诺贝尔委员会主席Olle Kämpe在新闻发布会上高度评价了他们的发现:“他们的研究对我们理解人体免疫系统如何运作,以及为何我们不会患上严重的自身免疫性疾病起到了决定性作用。”这一评价不仅彰显了获奖成果的科学价值,也引发了人们对国内外科研环境差异的深入思考。

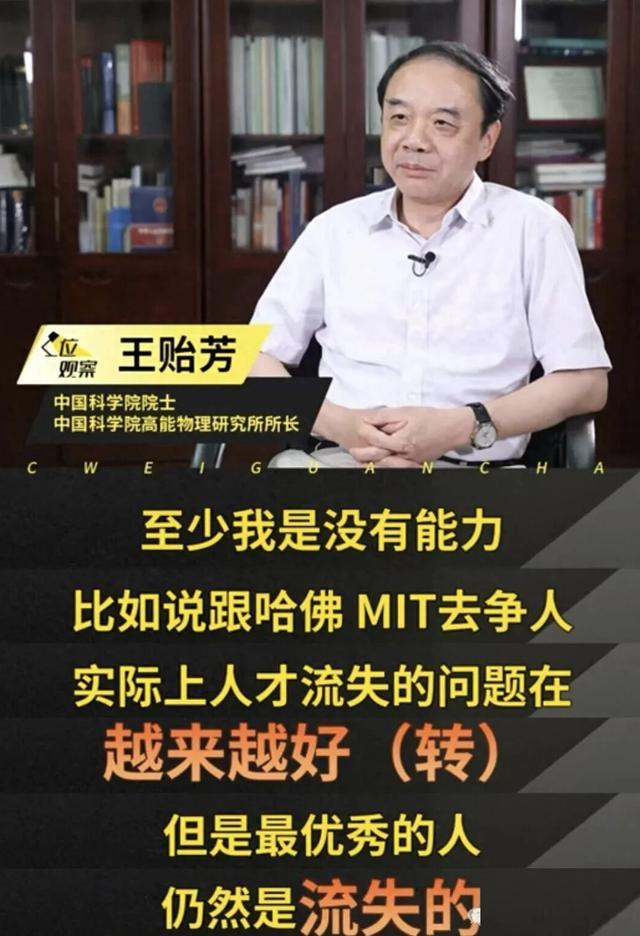

那么,为何国内众多院士难以获得诺贝尔奖这一殊荣呢?中科院院士王贻芳的见解或许能为我们提供一些启示。

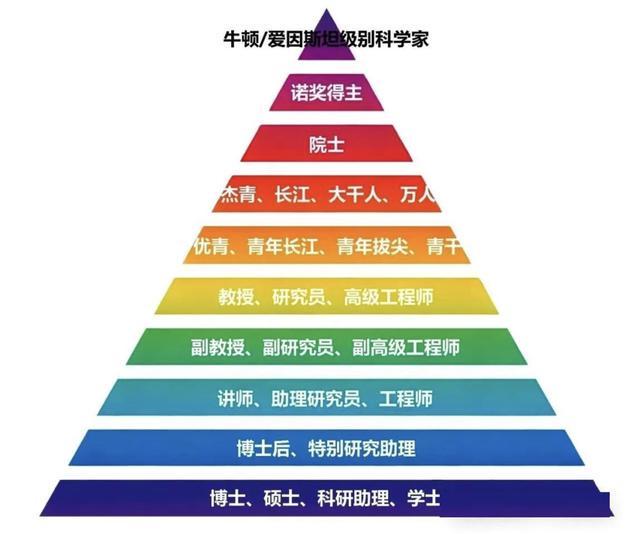

王贻芳院士指出,当前国内科研界存在着一种“头衔文化”,年轻的科研人员从博士毕业开始,就陷入了对各种头衔和荣誉的追逐中。从博士后奖项到优青、杰青,再到院士,这些头衔仿佛成了科研人员奋斗的唯一目标。然而,这种对头衔的过度追求,却偏离了科研的本质——对知识的探索和真理的追求。

“在国外,也有各种各样的奖励,但大家总体来说并没有那么在乎。得个奖很好,不得也没关系。而在国内,好像到了某个年纪,没有得个杰青、院士,就觉得你不是个好的科学家。这种评价标准过于单一,严重扭曲了科研生态。”王贻芳院士在内部研讨会上的发言,引起了科研界的巨大反响。

他进一步指出,当下的科研界,“帽子”满天飞,从“青年千人”到“长江学者”,从“杰出青年”到“院士”,各种人才头衔构成了一个等级森严的体系。这些本为激励科研人员而设立的荣誉,在实践中却逐渐演变为资源配置的核心指标。拥有“帽子”的科研人员往往能获取更多的经费支持,而普通科研人员则难以获得平等的资源。

这种资源分配的严重倾斜,导致大量科研人员将精力从实验室转向了“帽子”争夺战。年轻科研人员不再讨论科学问题的精妙与深度,而是精心计算每一步职业跃迁需要满足的“帽子”条件。一位刚回国的青年学者坦言:“我导师直接告诉我,头三年最重要的不是做出突破性成果,而是拿下‘青年拔尖’人才称号,否则后续发展举步维艰。”

更为严峻的是,头衔与资源的强绑定催生了学术界的“马太效应”。一旦戴上某顶“帽子”,项目、经费、团队便接踵而至;而那些没有头衔的科研人员,即便有卓越的想法也难以获得支持。这种以头衔论英雄的评估机制,正在扼杀科学探索应有的多样性与包容性。

王贻芳院士认为,这种异化现象的背后是科研评价体系的简化和僵化。当学术机构将人才头衔数量作为彰显自身实力的“硬指标”,当管理部门将“帽子”数量与资源分配直接挂钩时,科研的本质便被功利主义所裹挟。科学探索本应是自由、多元、充满不确定性的智力冒险,却被简化为一场对头衔的功利性追逐。

要打破这一困境,必须重塑科研价值观,让学术回归学术,让“帽子”放下其功利性的光环。一方面,需要改革评价机制,建立以实际贡献为导向的多元评价体系,弱化头衔在资源分配中的权重;另一方面,科研人员自身也需要内省,铭记真正的学术尊严来自对知识边界的突破,而非头衔的光环。

在追求真理的科学道路上,头衔应当成为科研贡献的自然延伸,而非功利追逐的目标。当更多科研人员能够静心于实验室而非奔波于各类评审会场,当学术机构能够因突破性发现而非“帽子”数量而自豪时,我们的科研生态才能真正健康起来。

本文转自公众号 | 必记本