近日,财经与制造业领域热议一则消息:扎根东莞十余年的广东爱玛电动车工厂正式停产,生产线全面转移至广西贵港与重庆。这一举动不仅标志着一家大型制造企业的战略调整,更折射出当下产业转移、政策规范与民生就业的复杂交织。

成本压力与政策倒逼:大厂的“无奈之选”

表面看,爱玛的搬迁是典型的“成本驱动”——东莞房租与人力成本攀升,而广西、重庆等地提供税收优惠与土地支持。但更深层的原因,是电动自行车“新国标”的强制落地。新规要求老国标车型销售过渡期仅三个月,而东莞工厂以老款车型为主,订单骤减导致生产线停滞。

打工人的“欲哭无泪”:稳定就业的稀缺性

对于东莞工厂的数千名员工而言,停产意味着失业风险。在经济下行背景下,一份稳定工作愈发珍贵。网友感慨:“几年前我们吐槽富士康,现在才明白,能提供就业的大型企业是社会的基石。”而爱玛新基地虽采用自动化设备、成本更低,却无法直接解决原厂工人的转移问题。

新国标下的“骑行困境”:民生工具的尴尬

电动车对普通家庭是刚需——接送孩子、通勤、买菜。但新国标实施后,骑行者面临诸多困扰:后座载人被罚、超速争议、非机动车道违规处罚……网友直言:“怎么骑都不对,罚款成了日常开销。”经济压力下,动辄数十元的罚款让普通家庭不堪重负,甚至有人对比:“汽车违停有时不管,我们骑电动车养家糊口却处处受限。”

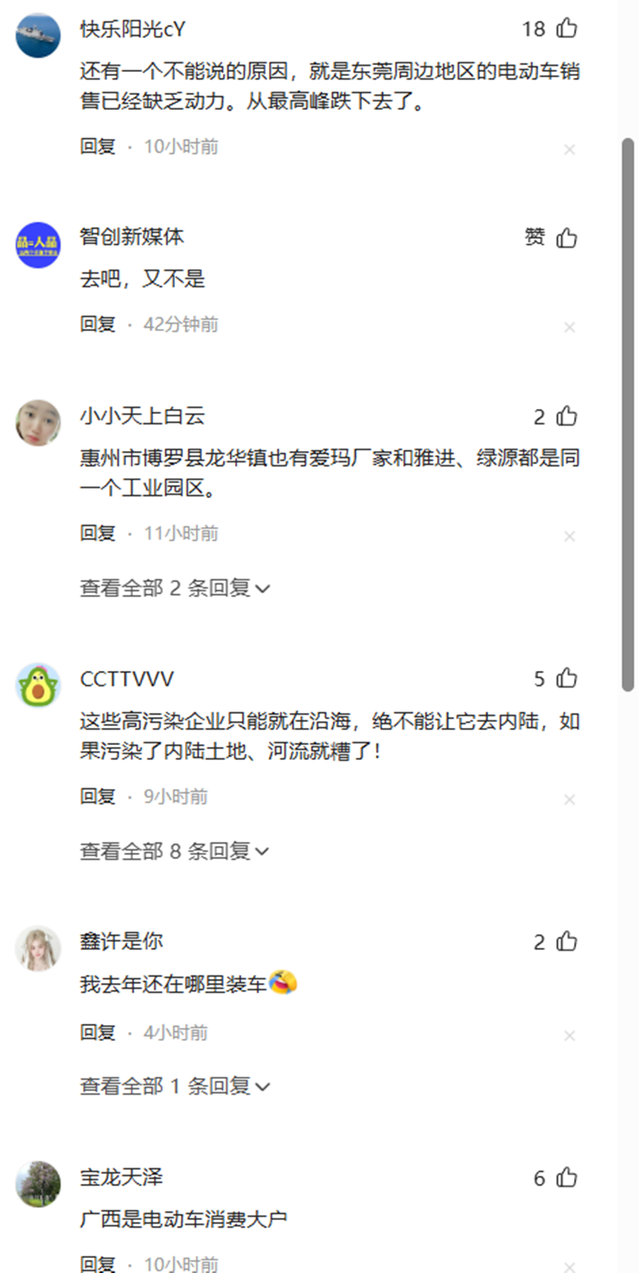

产业生态的“疲惫信号”:从生产到消费的连锁反应

爱玛的搬迁并非孤立事件。东莞周边电动车销售冷清,商家直言“动力不足”;消费者抱怨骑行受限;生产企业选择转移。这一链条传递出基层经济的疲惫:当卖车者无利可图、骑车者寸步难行、造车者另寻他路,整个行业的活力正在消退。

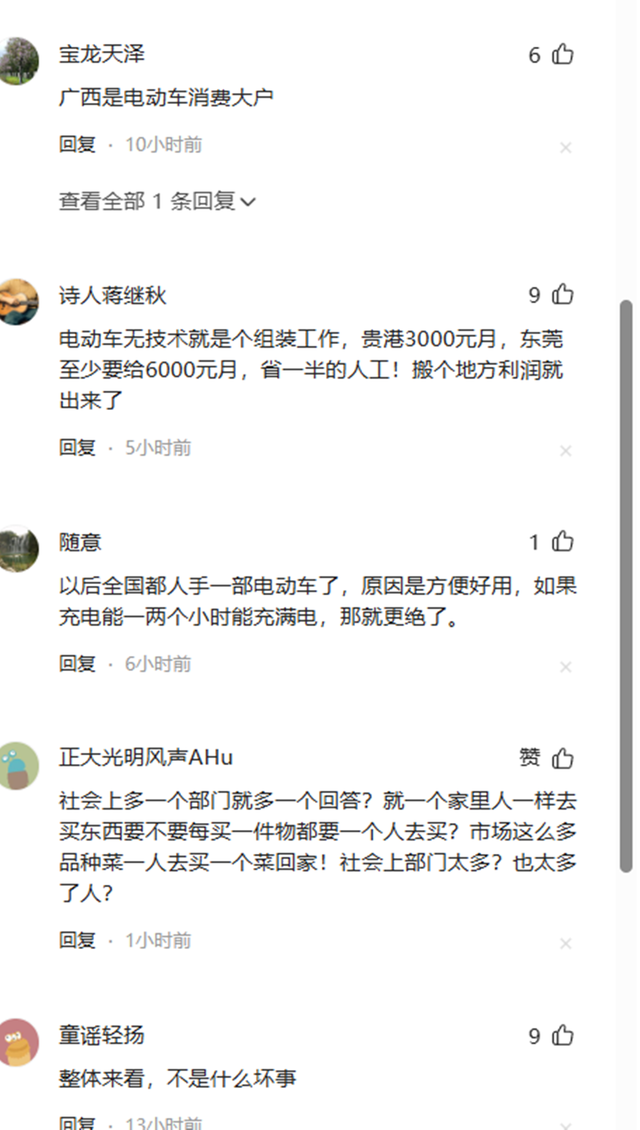

网友共鸣:大企业的“选择权”与普通人的“无力感”

事件引发广泛讨论,核心矛盾在于:大企业可通过资本与资源转移规避风险,但依赖行业的工人、销售商如何应对?这种“无力感”折射出政策规范与民生需求的平衡难题。网友呼吁:“希望规范秩序的同时,能体恤民生之艰,留住实体经济。”

结语:政策与民生的“温度”之争

电动车作为民生交通工具,其产销生态是基层经济的晴雨表。当企业用脚投票、消费者吐槽不断、从业者被迫转型,政策制定者需思考:如何在规范中保留人情味?毕竟,“水暖不暖,鱼最清楚”。