来源:市场资讯(不良资产行业观研)

2025年旅游市场迎来剧变,曾被寄予厚望的文旅产业突然陷入生存危机。青海省旅游投资集团股份有限公司及其下属13家子公司集体进入破产清算程序,这家曾宣称"三年投融资百亿,五年上市"的省级国资文旅平台,在耗尽4.8亿注册资本后轰然倒下。其运营轨迹充满荒诞色彩:高管团队集体更迭、2371万元投入无产权营地、收购资不抵债企业倒贴3000万元,成为行业盲目扩张的典型样本。

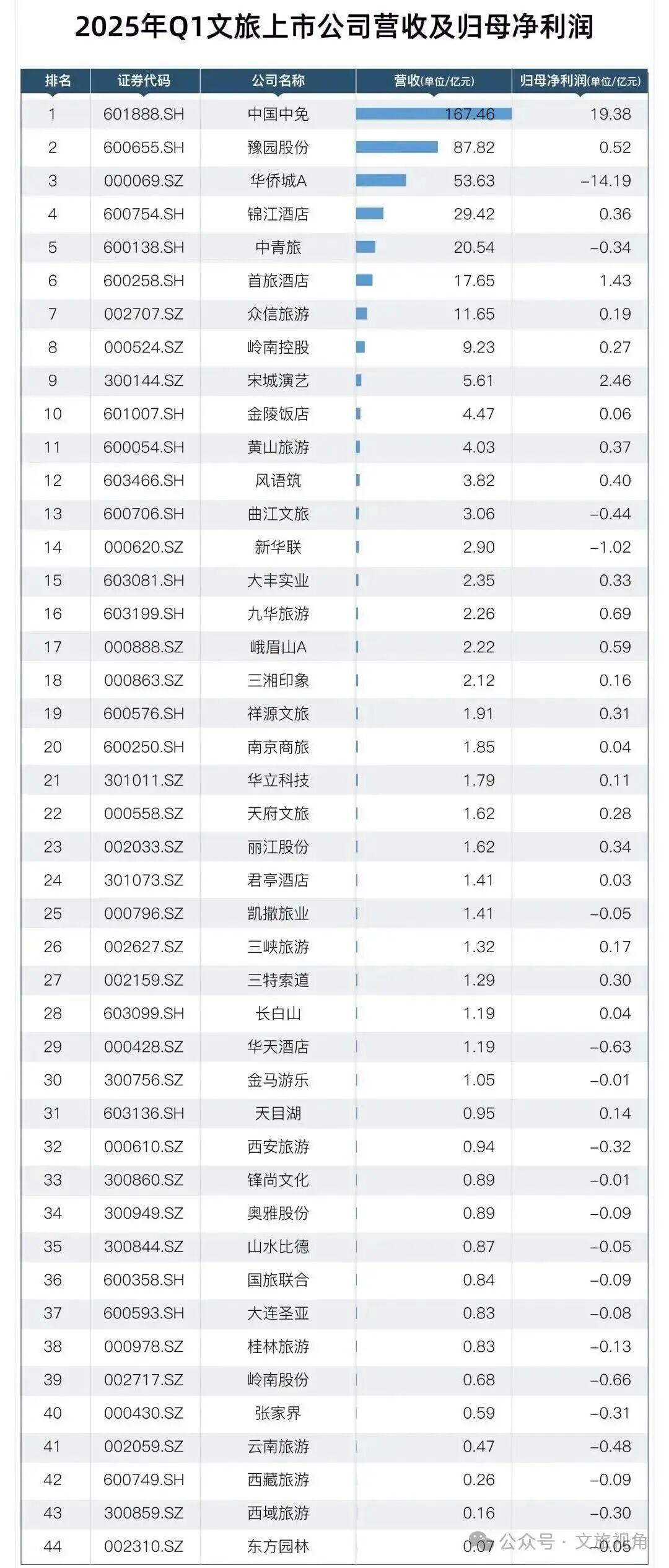

行业寒冬已蔓延至全国。云南、张家界、桂林、西安、大连、西藏等地的文旅企业普遍陷入经营困境。据44家上市公司一季度财报显示,25家企业营收负增长,占比达56.8%。航空业亦受波及,南方航空、中国东航、中国国航一季度分别亏损7.47亿元、9.95亿元、20.44亿元,折射出文旅产业链的整体危机。

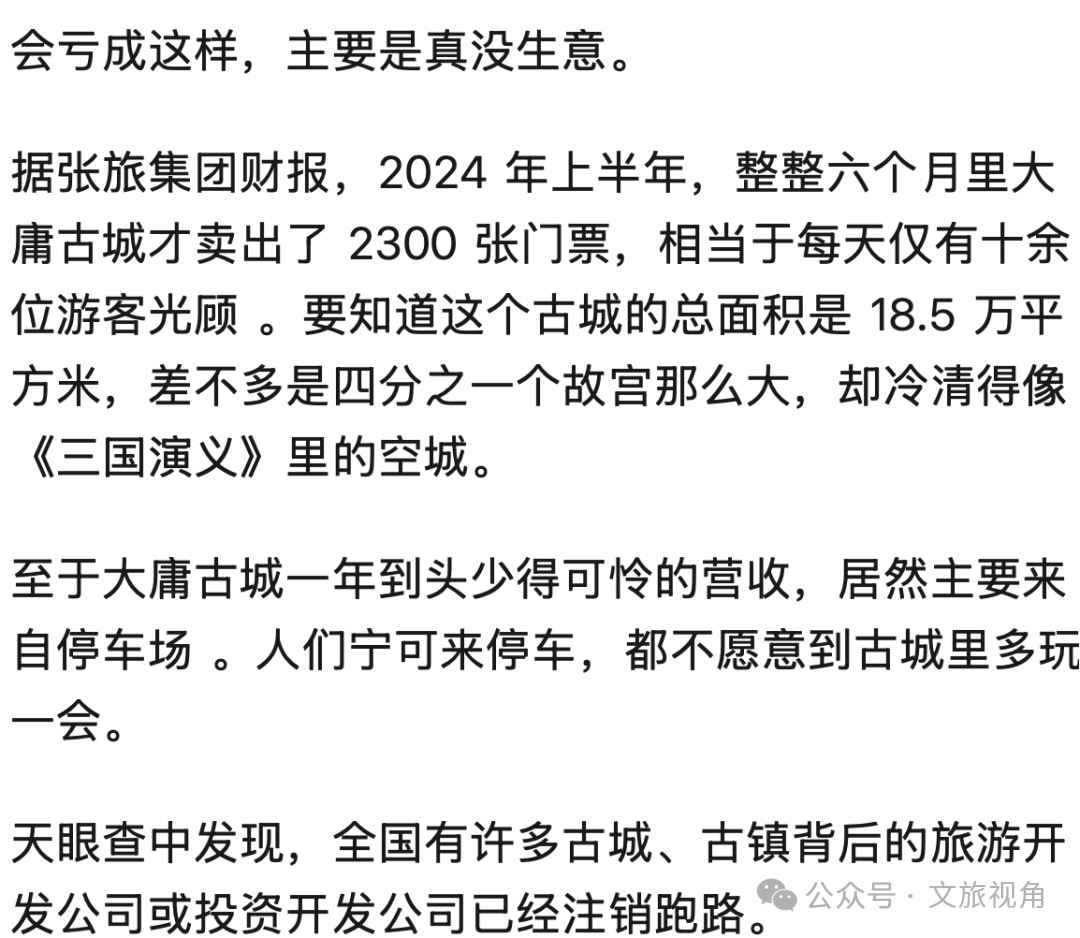

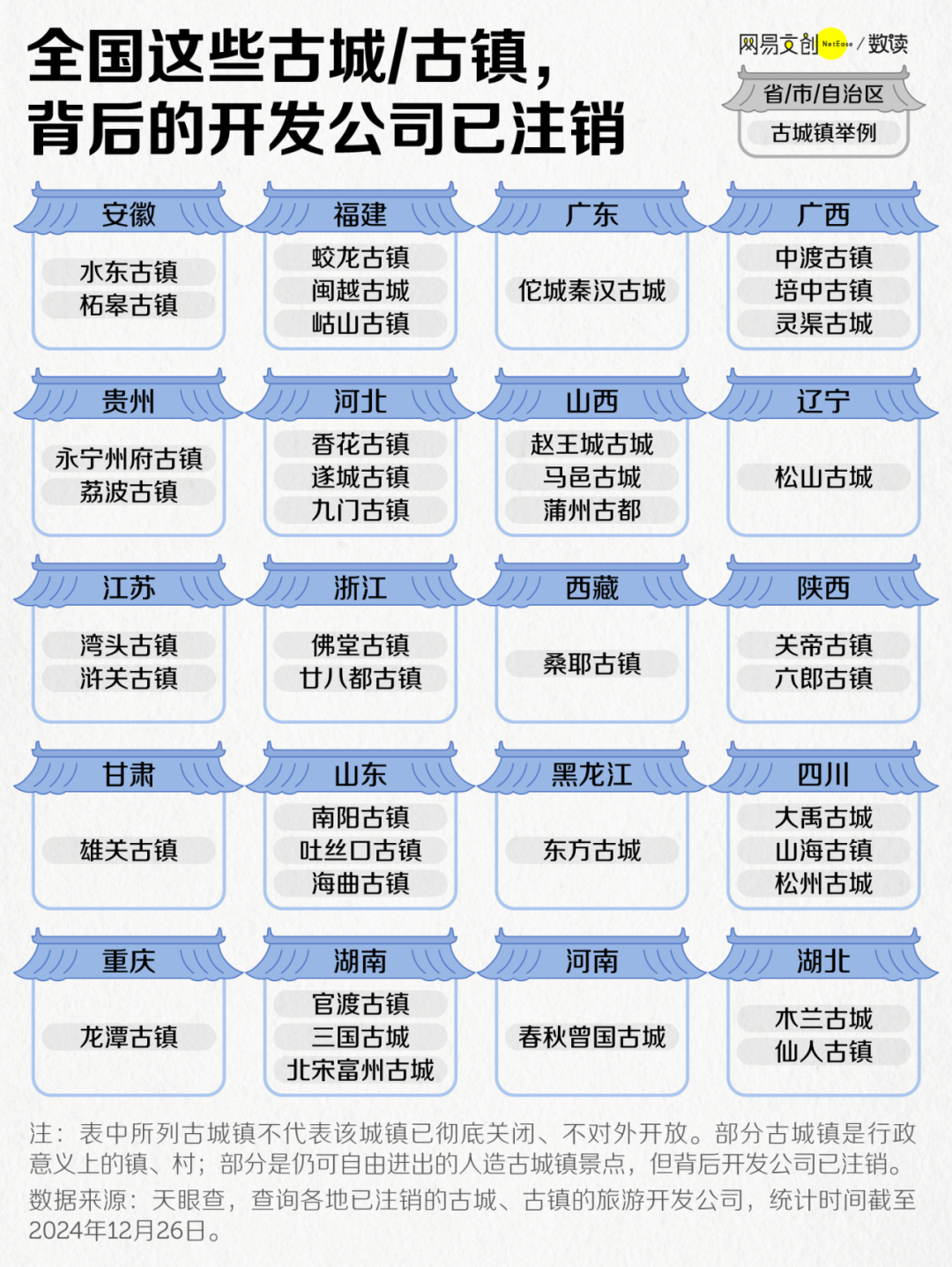

张家界大庸古城的命运更具警示意义。这个2021年试运营的重资产项目,三年半累计亏损5.47亿元,仅2023年折旧摊销成本就超过5000万元。其困境折射出行业普遍问题:中国旅游研究院调查显示,51.3%受访者认为各地古镇存在相似性,38.5%认为高度雷同。从手串烤肠到青砖绿瓦,千篇一律的商业形态使古城镇沦为披着文化外衣的购物街。

同质化根源在于两大误区:其一,多数人造古镇缺乏文化底蕴支撑,或依赖冷门历史IP难以吸引客流;其二,项目规划严重缺失,从建筑设计到商业业态均缺乏差异化定位。这种"拍板快、立项急、无人管"的粗放模式,导致投资节奏远超市场消化能力,最终陷入"出了事才算账"的恶性循环。

诡异的是,文旅部数据显示2025年一季度国内出游人次达17.94亿,同比增长26.4%;出游总花费1.80万亿元,同比增长18.6%。这种"量增价涨"与行业亏损的悖论,暴露出资金流向的结构性矛盾。《旅界》文章尖锐指出,部分项目将文旅作为"借壳搞基建"的渠道,实则进行地产开发,导致真正用于旅游体验的投入严重不足。

面对同质化困局与游客兴趣衰减,行业亟需转型。破局关键在于三项核心行动:

游客需求演变亦指明方向:

2025年的倒闭潮绝非行业终章,而是深度洗牌的开始。那些倒下的项目如同落叶,为土壤积蓄养分。真正的文旅发展不应是豪赌式的圈地运动,而需秉持匠人精神进行长期耕种。当冰雪消融,最终存活的必将是深植文化土壤、精于内容创造、懂得用心运营的耕耘者。这场危机或将催生中国文旅产业的真正成熟。