大家好,我是高见观潮的作者高恒。今天,我们聚焦中国版图最西端的新疆,探讨这片土地正在经历的机遇与变革。欢迎留言参与讨论。

新疆以166万平方公里的面积稳居全国省级行政区之首,相当于广东、江苏、山东、浙江、四川五省总和。过去,它被视为“大国安全后花园”或“资源大省”,但在全球供应链重构、“双循环”战略和地缘政治变局的推动下,这个亚欧腹地的陆权节点正迎来前所未有的战略“调位”。

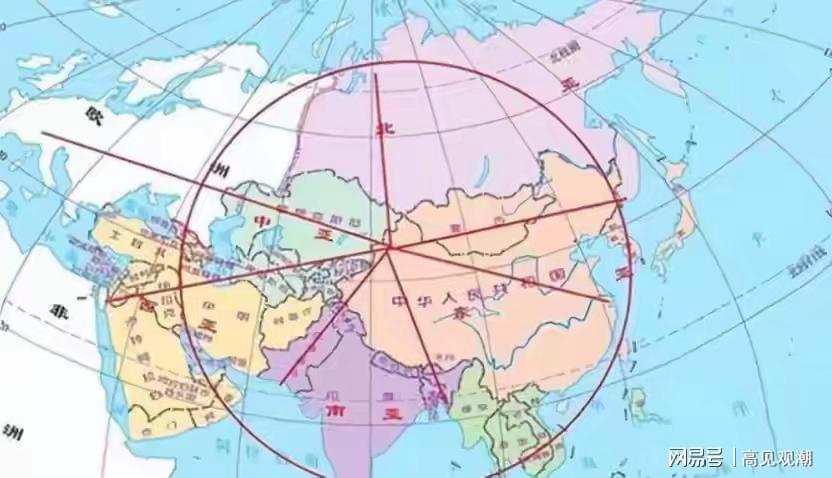

从国家视角看,新疆的角色已从“稳定器”升级为复合型“地缘支点”:向西联通亚欧,向内支撑增长,向全球释放能源与农产供给潜力。

其外贸在逆风中狂飙,能源结构横跨煤油气光风,粮食产量与单产同步跃升。尽管不靠海,新疆却坐拥全国最多的口岸与机场,正从“通道经济”向“枢纽经济”再向“产业经济”递进。

在自治区成立70周年之际,新疆被赋予多重战略定位:丝绸之路经济带核心区、亚欧黄金通道、国家地缘安全屏障、能源农产保障地。这不仅是区域振兴,更是一场关于“区域再平衡”的结构性调度。

从地理大省到经济强省,新疆的关键在于将“战略位置”转化为“增长支点”。这是一场地理、交通、产业、资本、制度、人口的多维协调,每一步都充满挑战,但也因此更显迫切。

新疆常被忽视又常被高估:忽视在于其地理遥远、人口稀疏;高估则源于其面积庞大、资源丰富。但长期以来,这些优势难以转化为经济增长动能。

如今,新疆的“基础值”开始重新定价。166万平方公里的土地占全国六分之一,相当于多个经济强省之和。但面积大不等于经济强,过去新疆更像是“国家战略的后方仓库”。

然而,结构性变量正在打破这一局面。地缘安全、能源安全、粮食安全三大逻辑并行推进,新疆一次性踩中全部风口。过去10年,新疆GDP从9000亿元跃升至2万亿元以上,年均增速7%,位居全国第一梯队。这背后是外贸、能源、农业三条曲线的同步上扬。

外贸曲线:在全球贸易紧张背景下,新疆这种“内陆外通型省份”脱颖而出。2024年前8个月,新疆进出口总额达3563亿元,同比增长25.4%,超越湖南、陕西等中部重省。新疆铁路双口岸中欧(中亚)班列数量连续五年突破万列,去年达1.64万列,几乎每小时有两列列车驶向亚欧大陆腹地。过去三年,新疆外贸总额从2000亿跃升至4000亿,而从1000亿到2000亿曾用了15年。

能源底盘:新疆是“全能型能源超级省”,全国油气产量第一,原煤产量第四,风电装机第二,光伏装机第四。借助特高压输电工程,新疆“西电东送”直达22个省份,成为国家能源中枢。

农业反转:传统“黄沙戈壁”如今成为“西部粮仓”。2024年新疆粮食总产量达466亿斤,位列全国第13,种植面积增量全国第一,单产以524.8公斤/亩位居全国第一。新疆不仅盛产水果和棉花,还发展出三文鱼、石斑鱼等冷水养殖,农业结构真正成型。

新疆正从“国家战略的后方仓库”转变为“战略支撑点”和“资源安全阀”。

新疆长期被称为“陆上丝路的节点”,但节点的意义不等于枢纽。过去,新疆更多是“通道经济”:中欧班列从这里进出,贸易商品从这里转运,但流量只是过境,而非留下。

如今,局势变了。新疆开始成为“流量驻留地”与“产业承载地”。中欧(中亚)班列从单纯的“通行”变成“集拼组装+出口加工+物流枢纽”。以霍尔果斯为例,这个中哈边境小城已拥有保税区、跨境电商园区、加工制造区等功能模块,班列到达后不再只是换装离境,而是货到即分拨、分拨即加工、加工即出口,价值链被拉长,产业链开始扎根。

新疆不靠海,却拥有全国最多的对外开放口岸(19个),乌鲁木齐被纳入20个国家级综合交通枢纽之一,喀什、霍尔果斯先后获批设立经济特区。在国家“十四五”空间战略中,新疆获得“五大战略定位”:亚欧黄金通道向西开放桥头堡、新发展格局战略支点、能源资源战略保障基地、全国优质农牧产品重要供给基地、国家地缘安全屏障。

这种通道经济向产业经济的转化,不是行政推动,而是国际格局倒逼的“内生需求”。在“海运不稳、空运昂贵、外需分化”的背景下,欧亚大陆物流重心向陆路回归,新疆恰恰踩中可控性、便捷性、规避性三点。

新疆的角色从“地理节点”变成“产业支点”,这是这轮变局中最具想象力的转场。

“要想富,先修路”在新疆被赋予了更大的地缘与战略意义。过去,新疆以“遥远”“分散”“不通”为主要标签,资源丰富却因交通“瓶颈”难以转化为经济效益。如今,一场史无前例的“基建狂飙”正在改变这一切。

高速路网络:十几年前,新疆高速公路总里程不到1000公里,全国排名垫底。到2024年,这一数字已突破8000公里,跃升至全国第六。独库高速项目总投资760亿元,建成后将打通天山南北交通瓶颈,通达时间从13小时缩短至不到3小时。

铁路新通道:投资数千亿的新藏铁路即将于今年底动工,线路穿越“世界屋脊”连接西藏与新疆,战略意义堪比青藏铁路。中吉乌铁路的正式启动,开辟出一个“南向通道”,让新疆从“交通终点”变成“多线出海口”。

空中网络:新疆已拥有28座民用机场,占全国总量的1/10,是当之无愧的“机场第一大省”。未来几年,新疆将新建或扩建至33座机场,数量将超过江浙沪“包邮区”的总和。

新疆正从“通道经济”升级为“枢纽经济”和“平台经济”——交通+口岸+物流+数据+产业的五位一体联动已初步成型。基建狂飙只是序章,真正重塑新疆空间格局的,是那些“通了之后留下的东西”:产业、人才、资本、技术,乃至新的城市。

新疆的逆袭,是一场中国经济空间格局的深度“回调”。在“海运主导、出口导向”的旧增长逻辑下,新疆注定要承担“后方”“缓冲”“稳定器”的角色。但当地缘格局深度变化,“内陆省份”被重新推到开放前沿,新疆恰恰处在这条地缘新中轴线上。

它不再只是一个“面积巨大”的地理存在,而是同时具备能源保障能力、农产供给能力、通道组织能力、边境管控能力、对外互联互通能力的战略型省份。

五大战略定位、19个口岸、28个机场、中欧班列年开万列……新疆用一张越来越密集的基础设施网络,把自己牢牢嵌进国家发展大局,也嵌入亚欧大陆新的产业格局之中。

未来的增长奇迹,不会只在珠三角、长三角上演。在“双循环”构建、陆权复兴、空间再平衡的三重浪潮推动下,那些曾被视作“地理偏远”的区域,正在成为“战略核心”。

如果说深圳是海洋时代的奇迹,那新疆,或许正是陆权时代最具代表性的样本。

在下一个三十年里,新疆能否从“最大省”走向“最强省”,不仅是地方的问题,而是国家战略是否成功内嵌区域现实的最终验证。