10月的港口线上,风向忽变。几乎在同一小时内,中美同时亮出手牌。一方宣布对中船舶加收港口费用,一方立刻推出对等措施。文件落地的声音,比任何口头表态都更直接。

几天后,商务部第6号令紧随而来,制裁名单出现,名字清晰,没有多余解释。一连串动作紧密衔接,让全球贸易网络的节奏被打断。

同一小时,两个文件落地

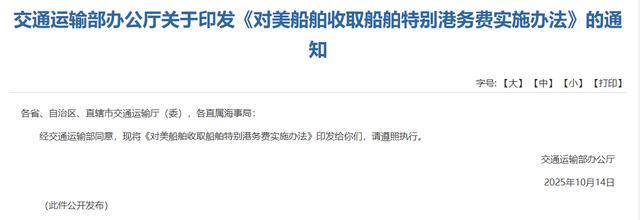

10月14日的清晨,港口系统的时间表被改写。两份文件在同一小时落地,互为镜像。一份来自美国贸易代表办公室,一份来自北京的交通运输部。文件内容几乎对称,目标都指向对方的船舶。

USTR的文件先被挂上《联邦公报》网站。标题干净,只有一句话——关于中船舶的港口服务费调整。措辞沿用了“国家安全”条款。通知中没有解释风险来源,也没有给出影响评估。

那一刻,美国港口协会的紧急通告传遍行业。洛杉矶港、长滩港的管理方接到通知,所有中籍、或由中企业运营的船舶,将被加收入境费用。执行时间写在文件末尾——2025年10月14日零时。

对美船舶”四个字位于第一行。费率标准每净吨400元人民币,年度递增。并写明:同一船舶一年最多计费五次,首港一次征收。

这些条文和USTR的征费框架几乎一一对应。

中美的两份文件像两块钢板,在同一时刻砸向彼此的航线。没有舆论铺垫,没有外交铺陈。文件生效,就是政策启动。

船只在海上还没靠岸,系统里的费用栏已经变化。运输公司开始重新计算航线成本。部分油轮延迟进港,货代公司紧急发函要求重新签价。

整个过程安静而迅速,像一场无声的对抗。

上午九点,北京时间,航运公司收到港务系统的正式指令。新代码启用,编号以“US”开头。结算凭证的模板更新。那一刻,上海洋山港的结算台上多出一项新栏:“船舶特别港务费”。

第一艘触发收费的船舶在当天上午靠泊。系统记录:净吨位1175,总额47万元人民币。交易顺利完成。这是新规实施后的首个账单。

在美国西海岸,几乎同时,另一边的系统开始执行加收。

港口管理者照着USTR的指引,对中船舶收取额外入境费。这一连串操作让航线成本计算公式被迫更新。

行业日报的评论只用了一句:“两边都在同一小时动手。”

当天中午,路透社的电讯稿上线,用了“同步”这个词。标题中写道:“美中同时对对方船舶征收新港口费用。”

报道确认:美方以国家安全为由,中方以对等原则回应。两份文件的生效时间仅差数小时。

交通运输部的通知在业内被视作“快速反制”。文件语言没有对抗性表述,只列出实施范围与结算程序。

每一条款都与执行直接相关,连附录都没有注释。

这一处理方式,让政策在全国港口的落地几乎无障碍。各地港务系统当日即完成同步更新。

港口之间的通讯指令开始滚动。天津、宁波、深圳港的后台管理员按编号输入新的费率表。操作员必须在报关系统选择“特别港务费”选项,否则不能放行。整个网络运转得像一台同步的机器。

没有讨论,没有悬念。执行。

下午的航运市场反应直接。波罗的海干散货指数小幅上扬。货代机构重新核算运价。几个大宗贸易公司暂停即期租船报价。

所有动作都围绕那两份文件展开。它们改变了运输的节奏,也重置了谈判的基准。

这一天的特征被清晰记录:不是谈判开始的信号,而是政策落地的声音。两国的文件互为注脚,节奏几乎同步。对抗被控制在纸面,但效果直达港口。

10月14日零时的对抗

要理解这场对等征费,必须回到几个月前。2025年4月17日,美国贸易代表办公室首次公布“拟采取措施”通知。文件中列出中海事、造船、物流等行业的调查结论,计划对中相关船舶收取额外入境费用。

当时外界反应有限,认为只是政策威慑。直到6月6日,美方再次发布修订通知,细化征收口径与航次限制。文件明确提出“同一船舶每年最多五次入境征费”。这是中方反制规则中“同频次”的原点。

从6月到10月,征费机制不断推进。美方内部完成意见征询,文件进入正式执行阶段。10月14日成为确定的生效节点。

北京的决策节奏明显加快。交通运输部的实施办法在10月初完成内部审议,10月10日正式进入公开准备阶段。业内机构最早在10月11日收到风声,部分海运公司提前调整报关计划。

10月14日零时,文件挂网生效。没有试行期,也没有延迟条款。“与美方同步”成了关键词。

港口费征收的实质,是航运时间与成本的直接再分配。每一次靠港都对应结算点。对于运营美国线的中船舶公司,这一费用意味着平均单次靠泊成本上升约3%。

而对美国航运企业来说,中的反制措施让进口航次的边际收益骤减。这些数字都被写进行业日报,没有渲染,只有报表。

10月14日当天,交通运输部下属信息平台的执行入口上线。系统编码与普通港务费不同,以“US”开头的特别代码在全国港口系统中启用。操作员按照净吨位输入金额,后台自动归入专项科目。

文件发布不到12小时后,首笔费用完成征收。对象是一艘悬挂美国旗的集装箱船,靠泊上海洋山港。结算凭证显示,净吨位费用按400元标准计算,总额为人民币约47万元。这成为中“特别港务费”征收的首例。

同日,美国港口协会发布简报,称部分中资运营的干散货船被通知缴纳额外入境费。两边的时间戳几乎重合。

这场节奏的对抗,是由文件推动的。没有会谈,没有中间缓冲。政策的触发像机械齿轮,一边转动,另一边立即跟进。

第6号令的冷锋

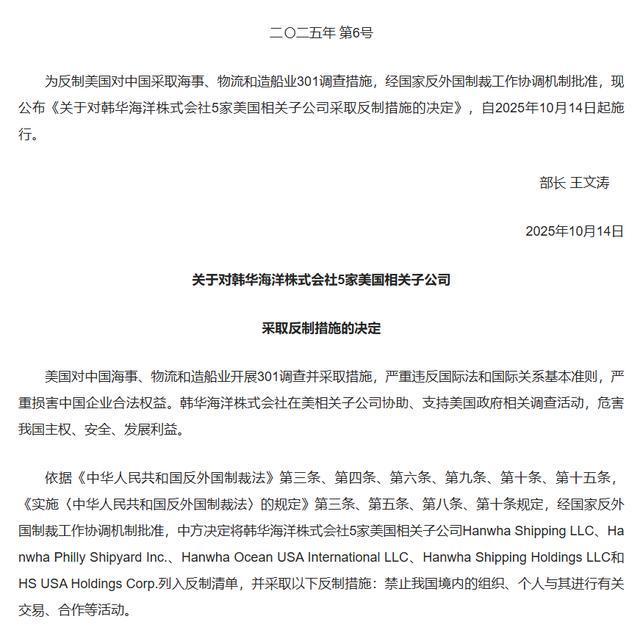

同一天,另一份更重的文件出现。中商务部网站发布了《中华人民共和国商务部令2025年第6号》。标题直接写明——关于对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施的决定。

文件一页半长,正文不足千字,却引发连锁反应。被列入名单的公司包括Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.制裁措施是禁止境内组织和个人与其交易、合作。执行自公布之日起。

韩华海洋是韩国重要的造船企业,其在美国的子公司此前参与了美国对中国造船业的调查配合。文件中引用的理由是“损害中国国家利益”。没有多余解释,没有延迟执行。五家公司的名字写在条文中间,字体统一,毫无修饰。

第6号令的发布时间与港务费实施几乎同步。这意味着,中方在同一日内连续公布两项直接反制措施。一个针对美国船舶,一个针对涉美第三方企业。

当天晚间,韩华集团发布声明称已知悉中方决定,将“遵守相关规定”。声明简短,不涉及争辩。国际媒体引用中方文件时,都保留了时间节点——10月14日。制裁对象明确,措施清晰,执行路径直接。

商务部第6号令的文号在当晚即录入政府公报系统。行业数据库更新,相关企业被列入限制交易名单。次日早晨,上海、青岛多家港口企业收到通告,确认不得与名单内公司进行新合同登记。

文件中的关键词是“立即生效”。

执行机构包括地方商务部门与外汇管理部门。这意味着被列入名单的公司将无法使用中国金融系统结算。

措施的直接性让国际观察者意外。从立案到公布,用时不到一个月。

第6号令不是孤立事件。在此前的半年中,商务部已先后发布多份针对特定企业或产品的反制决定。但这一份的特殊之处,在于对象位于第三国,却与美国调查直接相关。

文件落地当天,外界用“精准”来形容。制裁目标集中、范围有限,没有扩大化倾向。却足以传递信号——配合对华不利行动的企业将承担结果。

文号、落款、印章、执行条款一应俱全。这一切在档案系统中留下清晰轨迹。

静默的较量

10月15日至16日,国际媒体的报道集中在两件事:中美互征港口费与中方第6号令制裁韩华海洋子公司。

路透社的稿件标题为《美中互征港口费,航运企业重新评估航线》,开头一句写道:“双方的收费规则在生效时间上完全一致。”

同日的另一篇报道指出,中港务费实施办法与美方301行动中的条款几乎对应,执行标准相近。

15日夜间,美国财政部长在公开场合表示,华盛顿方面“不会寻求进一步升级”。

文件之间的博弈,暂时被行政口径替代。

美国贸易代表办公室也在同日发布新闻稿,称关注中方新政策,并将评估应对措施。文中提到“正通过外交渠道保持沟通”。语气收敛。

在航运市场,反应更为直接。油轮运价上浮,部分航线改道,经新加坡或釜山中转。港口费变化被系统自动识别,运费模型更新。交易所运价指数在10月16日显示小幅跳升。

在美国,《联邦公报》同步发布301行动的后续调整,增加新的豁免项目,涉及部分食品运输船与医疗物资船舶。说明内部已进行政策微调。

这一连串动作中,没有一句对话,也没有情绪化表达。文件自己在说话。

参考信源: 《交通运输部办公厅印发〈对美船舶收取船舶特别港务费实施办法〉的通知》 —— 交通运输部网站,2025年10月14日 《中华人民共和国商务部令(二〇二五年第6号)——关于对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施的决定》 —— 商务部网站,2025年10月14日 《美中同步实施船舶港务费新规 中方发布对等措施》 —— 新华社通稿,2025年10月15日