就在中方发布稀土管制新规,打出“稀土核弹”后,中美贸易关系再度成为焦点。美国总统特朗普在白宫直言中美“正在打贸易战”,而美国财长贝森特更是呼吁西方盟友对华脱钩。然而,让美欧都没想到的是,就在中方这一举措后,第一个上门求合作的国家竟是加拿大。

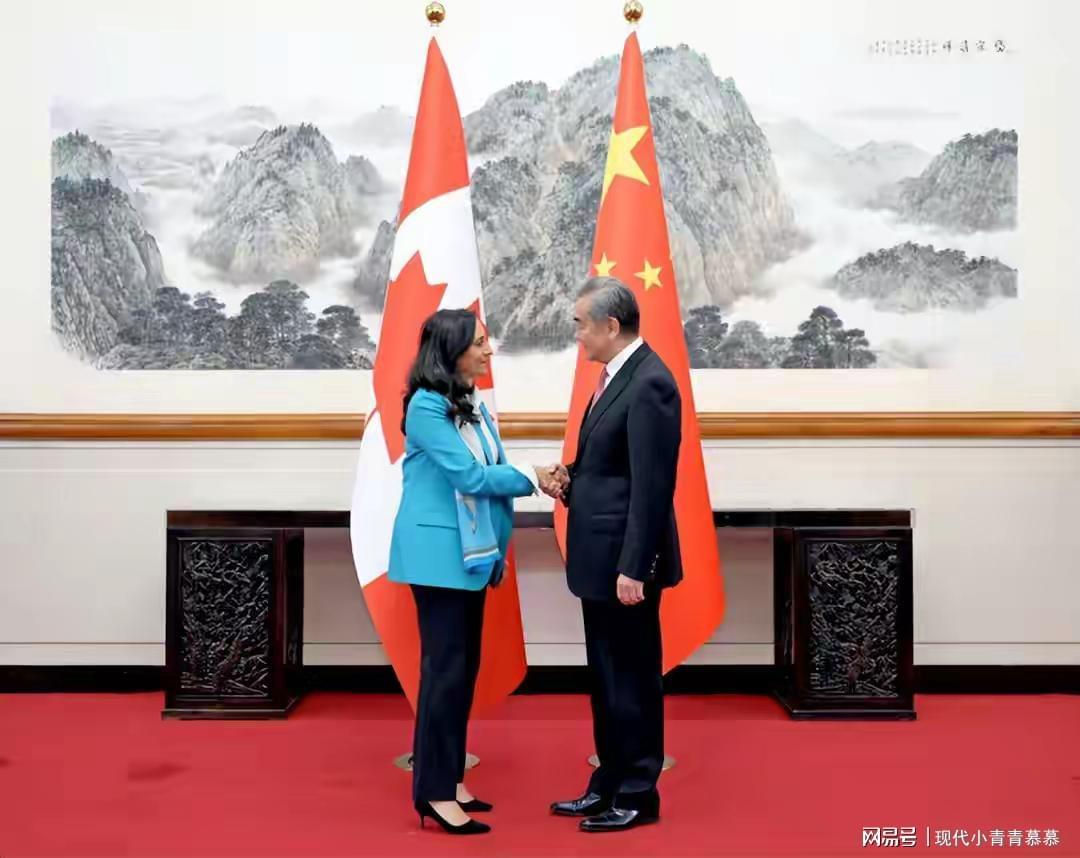

据报道,加拿大外长阿南德于10月17日访华,成为首个主动寻求与中国缓和关系并深化合作的西方大国。此次访问以中加建交55周年为契机,双方同意重启各领域合作。加拿大明确表态支持多边主义,并恪守一个中国原则,这与美欧的强硬施压形成鲜明对比。

中方近期连续发布公告,对稀土实施出口管制,首次将17种稀土元素及相关技术纳入监管,并设立“最终用户追溯机制”。这意味着从开采到海外再加工的全链条都将受到严格监管。值得注意的是,中国稀土产能占全球70%以上,且是唯一能提供全部17种稀土金属的国家,尤其在重稀土领域具有不可替代性。

加拿大外长阿南德在会谈中提出打造“四根支柱”合作框架,涵盖经贸、安全、全球治理和人文领域。她还特别提出,欢迎中国企业到加拿大投资兴业。这与美欧试图构建的“去中国化”供应链形成鲜明对比。例如,美国虽推动与澳大利亚、加拿大等盟国合作减少对华依赖,但加拿大的此次转向表明,西方阵营内部在稀土供应安全上存在分歧。

美国近年来积极寻求稀土替代方案,如试图获取乌克兰稀土资源,提出以“矿产换援助”,或与俄罗斯探讨稀土合作。然而,这些尝试均未能成功。乌克兰矿产开发受基础设施不足和地缘冲突制约,而美国稀土分离技术仍落后于中国。

加拿大选择与中国合作,主要有几方面原因。其一,加拿大作为资源大国,稀土储量丰富,但缺乏完整产业链。中国在稀土加工技术上具有显著优势,如第三代提炼技术提取率高达95%,且成本控制得当。加方意识到,与其投入高昂成本重建供应链,不如通过合作保障稳定供应。此外,中国市场对加拿大能源、农业出口的吸引力,也使其在“选边站”时更趋务实。

其二,加拿大此次行动可视为对美国“单边施压”的回应。王毅外长在会谈中呼吁“捍卫多边主义”,与加方立场契合。在美欧就稀土问题对华施压之际,加拿大选择独立外交路径,既可提升自身在西方阵营中的议价权,也避免过度依赖美国主导的供应链体系。毕竟,特朗普曾威胁“吞并”加拿大,特鲁多也因此辞职,加拿大方面绝不希望再重蹈覆辙。

中方始终强调稀土管制是出于“可持续发展需求”,而非短期战术。这种定位有助于吸引注重供应链稳定的合作伙伴。若中国能通过技术优势(如高纯度提纯)和规则建设(如合规出口审批)强化稀土价值链主导权,未来就会有更多国家在“对华脱钩”与“合作共赢”间选择后者。

加拿大的“先行一步”,可能促使其他资源依赖国,如部分欧盟成员国,重新评估对华策略。中方打出的稀土牌是“黏合剂”,而非“绊脚石”,在大国竞争中化被动为主动。不过,加拿大提出让中企去投资,也引发了一些担忧。用中国网友的话说,“怕你们再把中国企业家抓起来!”确实,孟晚舟的事件不能再重演,这一点加拿大还是应该率先拿出诚意,改善形象才行。

延伸阅读:G7打响“第一枪”,英国率先对华出手制裁11家中企

前两天,美财长贝森特声称中方对稀土的出口管控是在“对抗世界”,还呼吁G7应采取行动,减少对中国的依赖。美财长刚说过不久,英国就率先对华出手了,在24小时之内,一连制裁中国11家企业。难道G7真要集齐对华挥舞关税大棒?

美英一体推动,英国宣布制裁早有前例

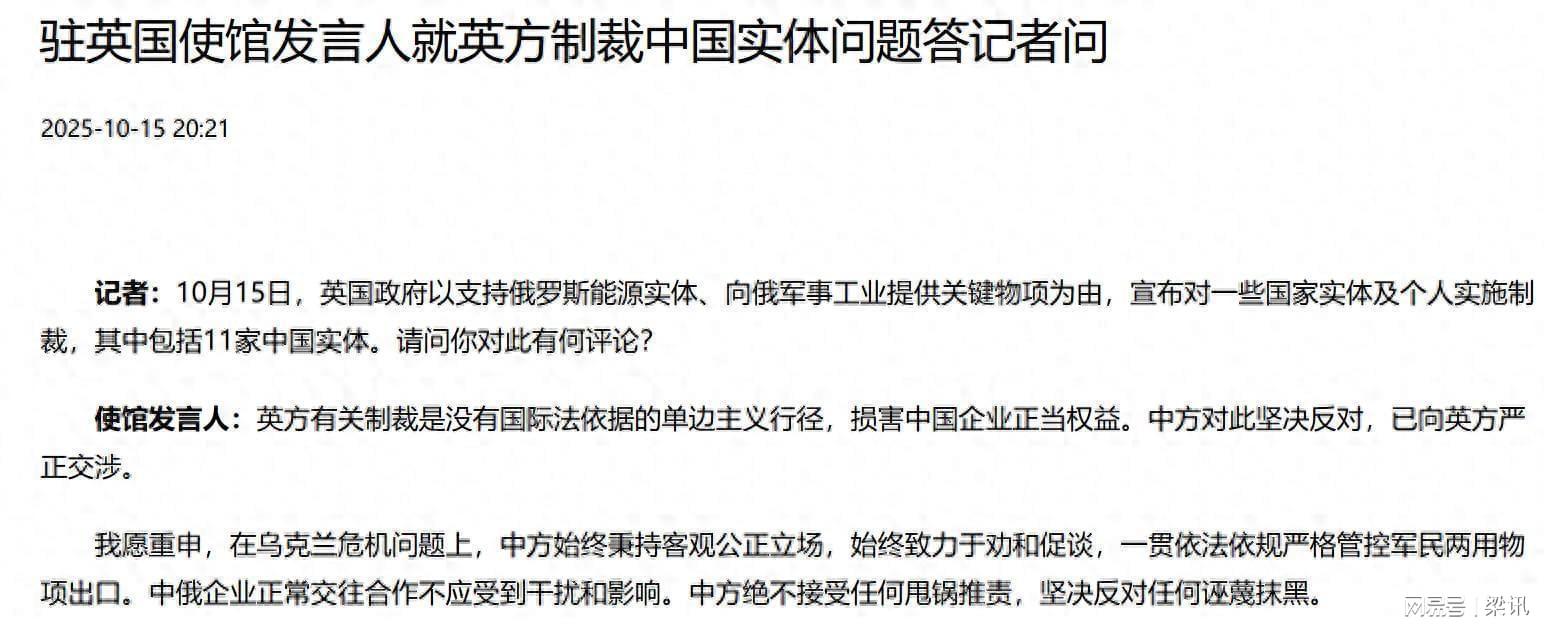

据观察网报道,10月15日,英国政府突然以支持俄罗斯能源实体、向俄军事工业提供关键物项为由,宣布对一些国家实体以及个人实施制裁,其中包括对11家中国企业实施制裁。

所谓的G7集体对华围堵,更像是英国的独角戏。要知道,这不是英国第一次以“涉俄”为由制裁中企。在今年9月12日,据中国驻英国使馆网站消息,英国就曾以向俄罗斯提供军队关键物项为由,对包括中国在内的实体企业实施制裁。当时,只有美国公开表示“支持”,并未有其他G7国家跟进。

而英国此次制裁是否为G7集体对华行为?从各国的反应来看,G7其他成员国还是与此前同样的表现,不做出任何表态。看似对华步调一致的G7成员国,其实早已出现裂痕。

G7内部实则早已裂痕斑斑

就在英国宣布对华展开制裁当天,法国总统马克龙的外事顾问博纳正在访问中国,与中国官员进行中法战略合作对话。除此之外,在今年6月加拿大主办的G7峰会上,试图操弄涉华议题,对台湾、南海、东海等问题说三道四,并污蔑中国所谓“产能过剩”“市场操控”,干涉中方内政。但因为各国的诉求都不同意,最后只能草草收场。

同时,欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会期间高调指责中方,称中国无视全球贸易的规则,宣称中方将稀土武器化。随后,欧洲新闻网直接戳破了冯德莱恩的指责,称她“似乎是在迎合特朗普的议程。”而德国、法国等国反而在私下十分担忧,若是过度与中国对抗可能影响自身经济利益。

这也解释了为何英国制裁后,其他G7国家未作出实质响应。G7中,除美英外,其他国家并未公开支持这项制裁行动,甚至保持沉默。这反映出G7对华政策正在出现明显分化,在对华制裁问题上,G7国家无法形成统一立场,各国都在守着自身利益,没有人愿意替英国的这场政治冒险买单。

其他国家保持观望,集体行动难以形成

美方虽然多次表示要与“志同道合国家”联合应对中国在稀土、技术、数字贸易等领域的“战略行为”。但截至目前,尚未形成明确的政策联盟。德国财政部长林德纳在G7财长会期间表示,对中国的任何集体行动都必须谨慎,避免对本国经济产生伤害。欧盟贸易副主席谢夫乔维奇也指出,欧盟不会单独对中国采取出口管制,将保持与美方政策协调。这说明,即使在安全议题上有共识,G7内部在经济政策上仍难达成统一战线。

英国国内经济压力加重,制裁恐成“双刃剑”

今年5月8日,英国与美国签署了一份所谓“首份关税贸易协议”。美国在钢铁、制药这些关键行业和英国谈合作时,专门加了很多“安全”限制,说是保护产业,实则其中暗藏针对中国供应链的算计。这份协议等于把英国对中国的政策绑住了手脚,也给后续制裁找好了理由。现在英国动手,说明这些写在协议里的排斥条款,已经开始落地实施了。

脱欧以来,英国经济持续承压,继续在国际舞台上刷存在感。在这种背景下,英国政府选择在对华议题上“出击”,不惜以牺牲部分对华之间的合作为代价,重塑话语权。

但问题在于,制裁的代价很可能由本国企业承担。阿斯利康、壳牌、汇丰等在华业务广泛的英国企业,正密切关注中方是否将采取反制措施。而断裂的中英技术合作项目,也使得英国在高端制造领域的复苏进程遭遇阻力。

中方回应克制,立场明确

对于英方制裁中国实体,中国驻英国大使馆当天发布声明,指出英方对华制裁没有国际依据,属于单边制裁行为,这损害了中国企业的正当权益。中方坚决反对,并向英方严正交涉。同时强调,中方在乌克兰问题上一直保持中立,主张通过对话解决冲突,同时依法依规严格管控军民两用产品的出口。中俄之间的正常经贸合作不该被干扰,对外界的不实指责和推责行为,中方不接受任何甩锅推责,中方坚决反对任何诬蔑抹黑。

中国的回应,一方面及时向英方提出交涉,明确表达不接受任何形式的单边制裁;另一方面,没有放大事件,也未牵连其他国家。

这“第一枪”,声音不大,代价不小

从目前的情况看,英国虽然率先对中国出手,但并没有带动其他G7国家跟进。制裁能落地,更多是因为美英之间已有明确的政策捆绑,而不是整个G7有统一动作。更重要的是,中国强调按国际法办事,支持多边合作,这种做法更容易赢得国际社会认可。相反,英国单方面搞制裁,在这种背景下就显得格外孤立。

英国不顾后果的当出头鸟,最后可能会偷鸡不成蚀把米,欧盟国家不团结,中方可能很快会发起反制,这对英国本就疲软的经济来说无疑是雪上加霜。曾经的“日不落帝国”,如今却要充挡箭牌,靠迎合美欧来换取些许利益,局面确实有些尴尬。