2024年冬季,中国珠海航展上,两款第六代战机模型——成都的J-36与沈阳的J-50首次亮相,吸引了众多西方军工代表与智库学者的目光。他们的表情中,既有对中国技术进步的惊叹,也有对背后战略意图的深思。

两个月后,美国国会就NGAD(下一代空中优势)项目的追加拨款展开了激烈讨论,军方高层与议员们争得面红耳赤。有人高呼“必须赶上中国”,也有人警告“不要重蹈冷战覆辙”。

此时,美国《国家利益》杂志发表了一篇引人注目的文章,声称中国研发六代机并非为了军事对抗,而是为了拖垮美国经济。

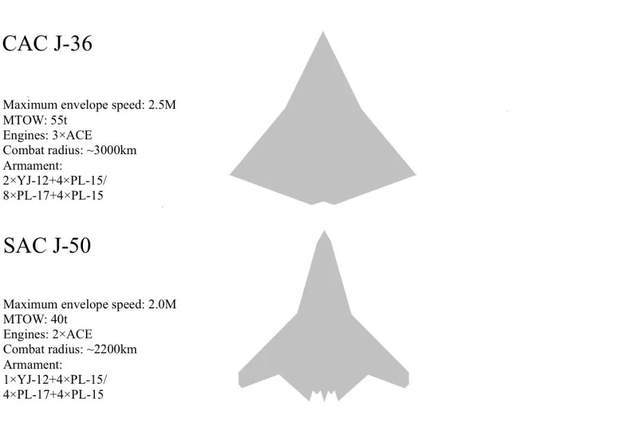

J-36采用三台发动机设计,J-50则强调机动性,这些非传统布局让外界对中国六代机的真实意图产生了更多猜测。中国选择在两款战机尚未量产时高调展示,显然不是出于研发阶段的保密考虑,而是“战略秀肌肉”的体现。

随后,J-36进入测试阶段,J-50紧随其后。2025年夏天,中国又推出了第三款六代机原型,这一连串的动作让外界措手不及。美国媒体开始重新评估中国的战略意图,认为这不仅仅是一次技术展示。

《国家利益》杂志的文章作者布兰登·魏切特直言不讳,认为中国是在试探美国的反应,看看美国到底有多害怕。美国的NGAD项目早在2020年就开始测试,但到了2025年,这个项目已经变成了“军方最贵的梦”。

一架F-47战机的单价高达3亿美元,还不包括维护和后勤支持费用。

从2022年到2025年,美国已经向NGAD项目投入了82亿美元,但成效却不尽如人意。技术瓶颈、供应链断裂、发动机问题层出不穷。

2024年5月,美国空军宣布暂停NGAD项目的早期设计阶段,理由是“成本过高”。

魏切特在文章中提出了一个“反向星球大战战略”的概念。他指出,当年美国通过“星球大战”计划迫使苏联拼命追赶,最终导致苏联财政崩盘。现在,中国似乎在用类似的方式,通过展示模型、释放媒体信号,迫使美国自己加码军备。

中国不需要一下子就造出成熟的六代机,关键是让美国“以为中国快要造出来了”。这种心理战术在信息时代格外有效。美国政客对“中国威胁”特别敏感,媒体更是推波助澜。

只要中国每隔几个月就放出点“六代机新进展”,美国军方就得开会讨论,国会就得批预算。可以说,“中国六代机”成了美国自己打自己的催化剂。

美国国会讨论NGAD预算时,争吵是常态。有人高呼“不能落后中国”,军工企业则拍手叫好,因为钱一到位,他们就有大单可接。

但纳税人对此却鲜有问津。2025财年,美国国防预算超过8000亿美元,其中大部分都用来维持现有装备。如果再加上六代机的研发投入,财政压力将更加沉重。

这究竟是战略投资还是“军工绑架政府”?魏切特在文章中提醒,不要让军备竞赛挤压民生支出,经费不是无底洞。

美国已经背负了31万亿美元的国债,通胀尚未得到控制,利率仍处于高位,老百姓的情绪也越来越差。这个时候,如果还要搞大规模军备竞赛,谁来买单?答案显而易见。

当然,美国也并非毫无还手之力。在加州莫哈韦沙漠,SR-72无人机正在测试,其飞行速度超过6马赫,完全不输六代机的设想。

更重要的是,SR-72成本低、可控性强,不需要那么大的人力维护。如果美国能把重心转到这种“高性价比”的平台上,反而能稳住局势。

问题是,军方愿不愿意走这条路?还是继续跟着中国的“六代机节奏”被牵着走?中国的发动机技术还没完全成熟,真正服役至少要到2030年以后。

美国完全可以利用这段时间,巩固自身优势,而不是盲目跟风。中国这几年在航空工业上的进展,西方媒体看在眼里,心里却不愿意承认。

从歼-20到现在的六代机模型,中国没有乱来,也没有夸口,而是一步一步推进。而且,中国的军费虽然增长快,但控制得住,没搞盲目扩张。

中国在技术攻关和战略节奏上稳扎稳打,同时拥有时间和战略定力。不像美国那样,每四年就可能换一个战略方向。

而且,中国经济虽然面临挑战,但整体韧性强,通过“一带一路”等项目,反而拉动了军工产业的外部市场。不像美国,靠印钞搞军费,最后把自己拖垮。

这场表面上的“六代机竞赛”,其实根本不是技术对决,而是心理博弈。中国已经看得很清楚,美国不是怕中国领先,而是怕自己落后。

所以,只要中国不断释放信号,让美国产生“危机感”,就能逼对方不断加码,走上“自己吓自己”的老路。冷战已经证明过这一点。

当初苏联就是被美国拖进了军备深渊,最后财政崩盘,不战自败。现在换个角度,中国用更聪明的方式,把球踢回美国脚下。

六代机到底是不是中国的终极目标?也许不是。中国不需要每天搞大新闻,只要节奏不乱,方向不改,就能把主动权握在手里。

而美国,如果继续被情绪推着走,继续让军工利益绑架国家政策,最后可能不是被中国打败,而是被自己掏空。