《科创板日报》9月25日讯(记者 黄心怡)在2025工博会上,AI与工业的深度融合成为贯穿全场的核心主题。从机器视觉到具身智能,工业AI正从概念验证迈向价值创造阶段,但技术落地仍面临多重挑战。

在英特尔展台,一台工业具身机器人现场演示了高效搬运作业。这一场景并非首次亮相——今年7月,智元机器人与安努智能在富临精工绵阳工厂进行了三小时直播,展示通用具身机器人连续两班制、单班搬运800余个周转箱的实力。

据《科创板日报》了解,该系统基于英特尔酷睿Ultra处理器开发,已实现批量商业化采购。成都安努智能技术有限公司CEO文宏杰透露,通过轮式机器人与AMR(自主移动机器人)协同作业,单台机器人可替代0.7个人力,搬运效率从初期的3分钟/箱提升至35秒/箱,接近人类操作速度。

英特尔技术专家指出,人形机器人市场增长远超预期。去年全球销量约两三千台,今年预计突破3万台。具身智能的应用形态不仅限于人形机器人,轮式复合机器人、机械狗、工业机械臂等均成为重要载体。通过人形机器人领域的技术沉淀,传统工业机器人的智能化水平正持续提升。

工业AI的市场潜力远超具身智能范畴。IDC预测显示,随着AI在设备端、数据中心及HMI(人机界面)的渗透率提升,工业编程软件、视觉软件等领域将迎来爆发式增长,带动端侧、设备侧算力需求持续扩大。

具体应用场景呈现三大方向:

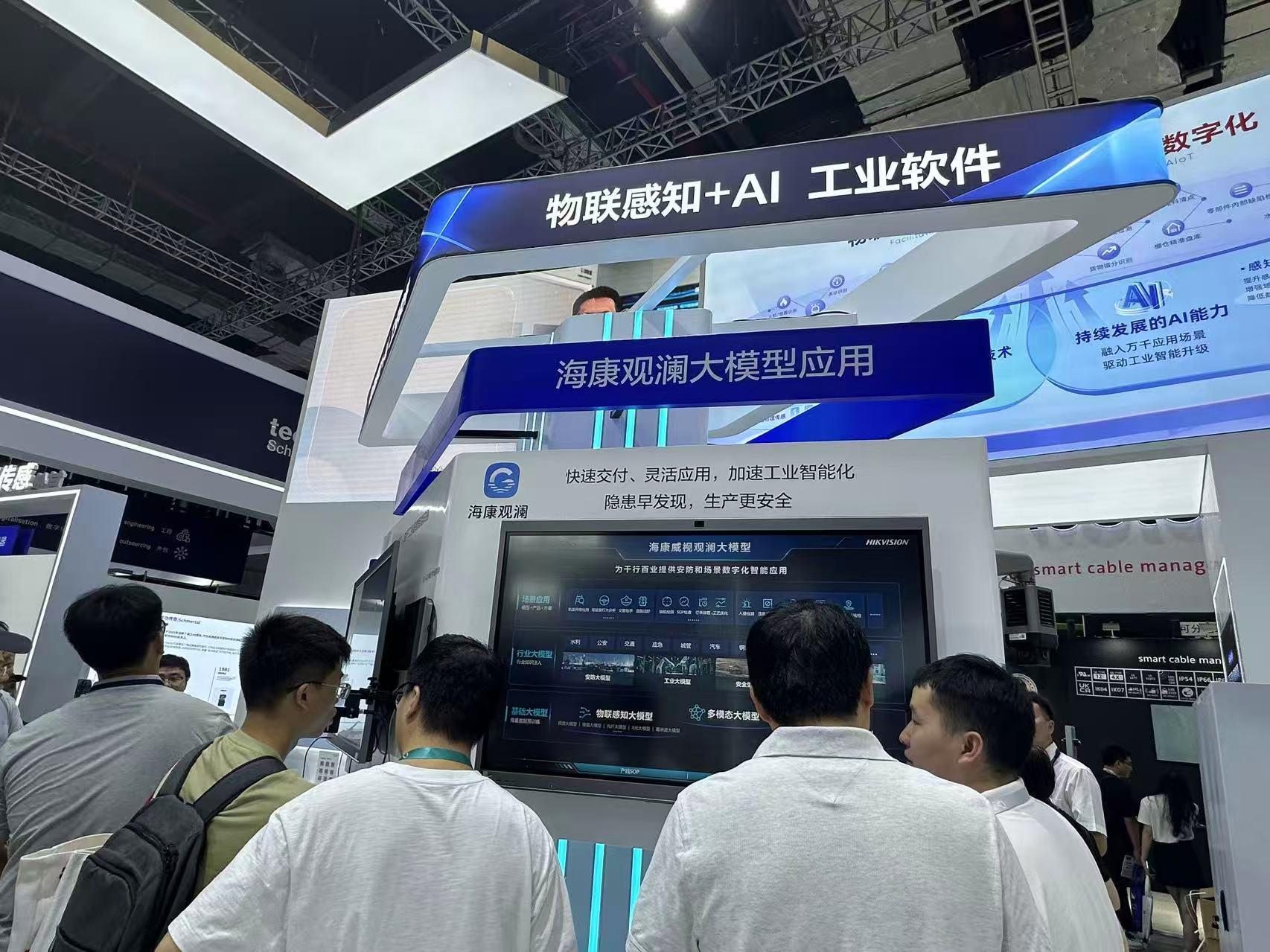

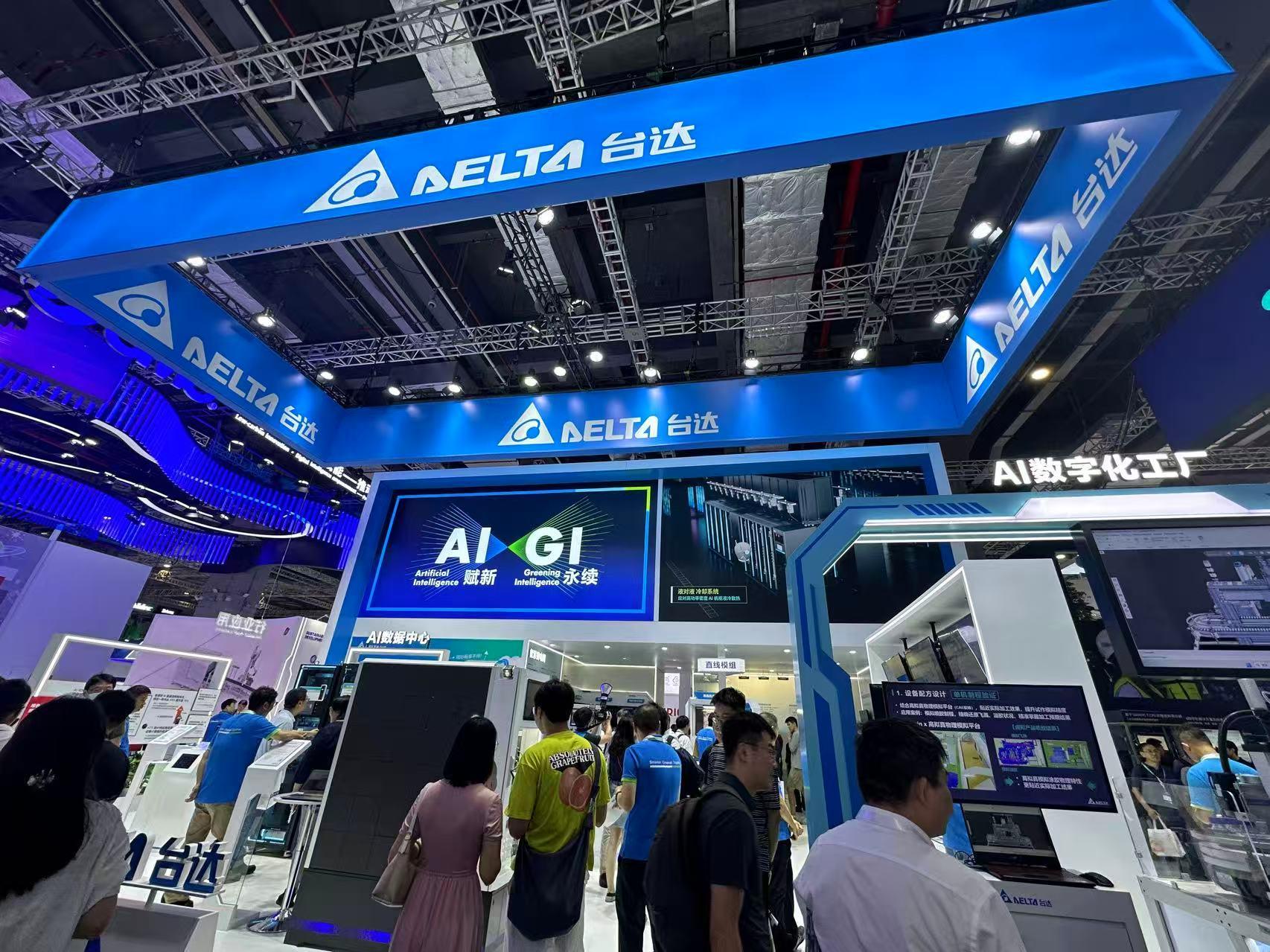

工博会现场,海康威视展示了观澜大模型在工业质检中的应用:通过实时视频分析包装流程,自动检测配件错漏,该方案已在制造基地规模化落地,省去物料齐套管理环节。台达则推出整厂级绿色制造方案,结合数字孪生与AI技术,实现全场景数字化管理。

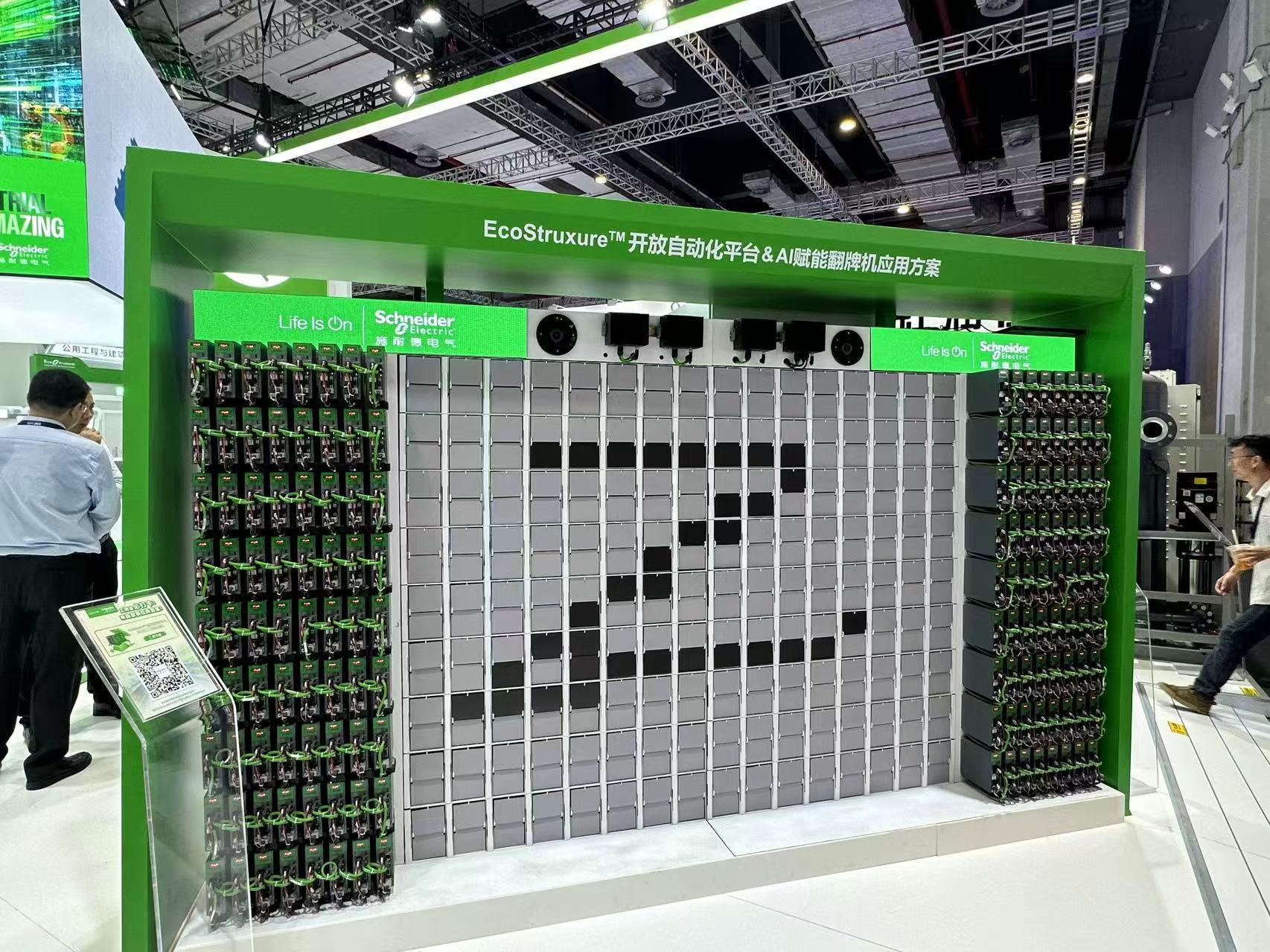

尽管前景广阔,工业AI仍面临核心难题。施耐德电气工业自动化负责人乔锃指出,AI输出结果呈渐进式逼近特征,难以满足工业实时控制的确定性要求。例如,要求输出值为1时,AI可能从0.85逐步调整,无法直接作为控制中枢。

数据基础薄弱是另一大障碍。施耐德电气集团董事丁晓红表示,许多用户缺乏高质量训练数据,导致AI产生“幻觉”。她强调,技术需与实际需求结合,通过“大模型+小模型”“AI+场景”的路径推动落地。

业内专家普遍认为,避免“为AI而AI”的误区,持续提升工业环境中的技术适配性,将是AI与工业双向奔赴的关键。