近日,一则关于手机号被运营商无故停机的爆料在社交平台上引发广泛关注。据网友描述,其在前往台湾后发现,自己使用的国内运营商手机号突然失去信号,所有绑定该号码的服务均无法使用,这一突发状况不仅打乱了其行程安排,更引发了对运营商服务合理性的质疑。

在数字化时代,手机号早已超越通信工具的基本属性,成为个人身份的重要标识。从日常消费到线上业务办理,从社交联络到金融交易,手机号几乎渗透到现代生活的每个角落。这种深度绑定使得手机号一旦出现问题,往往会给用户带来连锁反应的困扰。

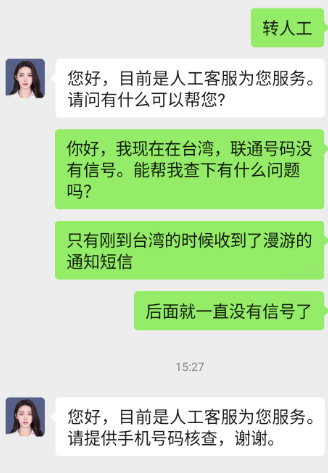

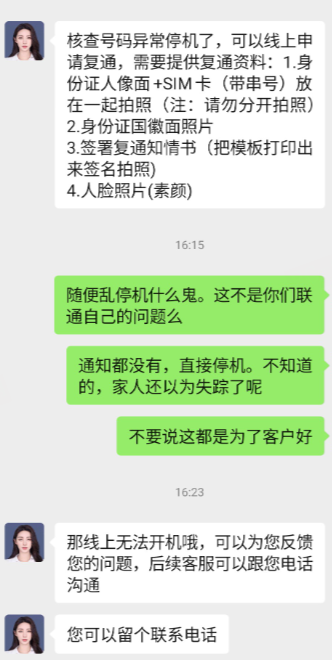

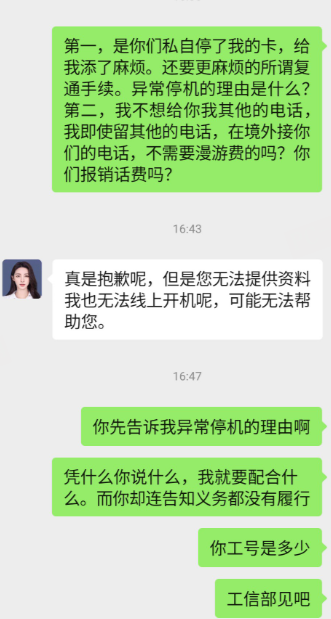

据该网友详细描述,其刚抵达台湾就发现手机完全无服务。通过其他号码联系客服后,被告知系统检测到"异常使用"已实施停机保护,需要在线提交身份证、出入境记录等多项材料进行审核。这种处理方式在用户身处境外时显得尤为棘手——既无法通过线下营业厅办理,又面临跨国提交材料的现实障碍。

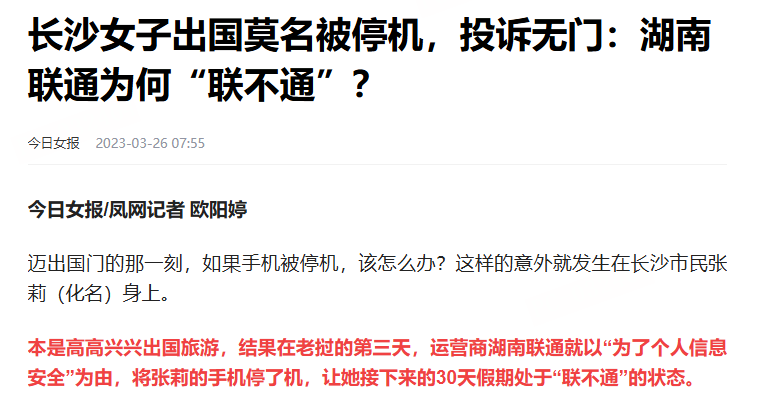

更值得关注的是,这种停机行为并非个案。通过网络搜索可以发现,大量用户反映在出国或离开大陆地区后遭遇类似情况。运营商给出的标准解释是"防范手机号被非法利用的风险",但这种"一刀切"的安全措施,在实施过程中却忽视了用户的基本权益保障。

法律专家指出,运营商在实施安全措施时,应当遵循比例原则,在保障安全与维护用户权益间寻求平衡。当前这种简单化的停机处理,既缺乏事前告知机制,也未提供便捷的申诉渠道,实质上构成了对消费者选择权的限制。特别是在跨境场景下,这种处理方式更显不合时宜。

随着移动支付、数字身份等应用的普及,手机号的安全管理需要更加精细化的方案。业内人士建议,运营商可建立分级响应机制,对短期出境用户采取短信提醒、临时限额等柔性措施,而非直接停机。同时应完善境外用户的服务通道,确保权益保障不受地理边界限制。