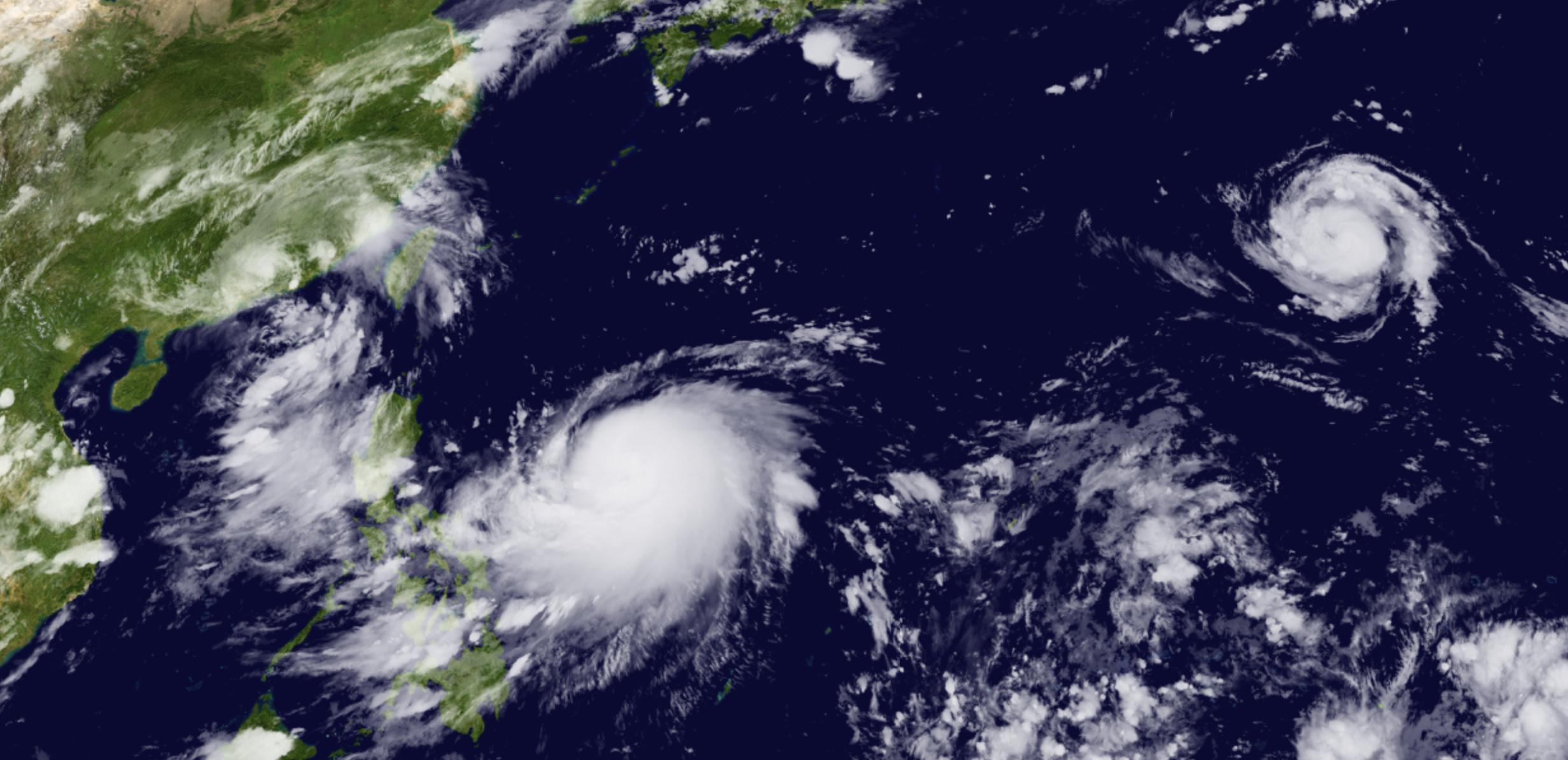

一、三台风同日生成,西太平洋热闹非凡

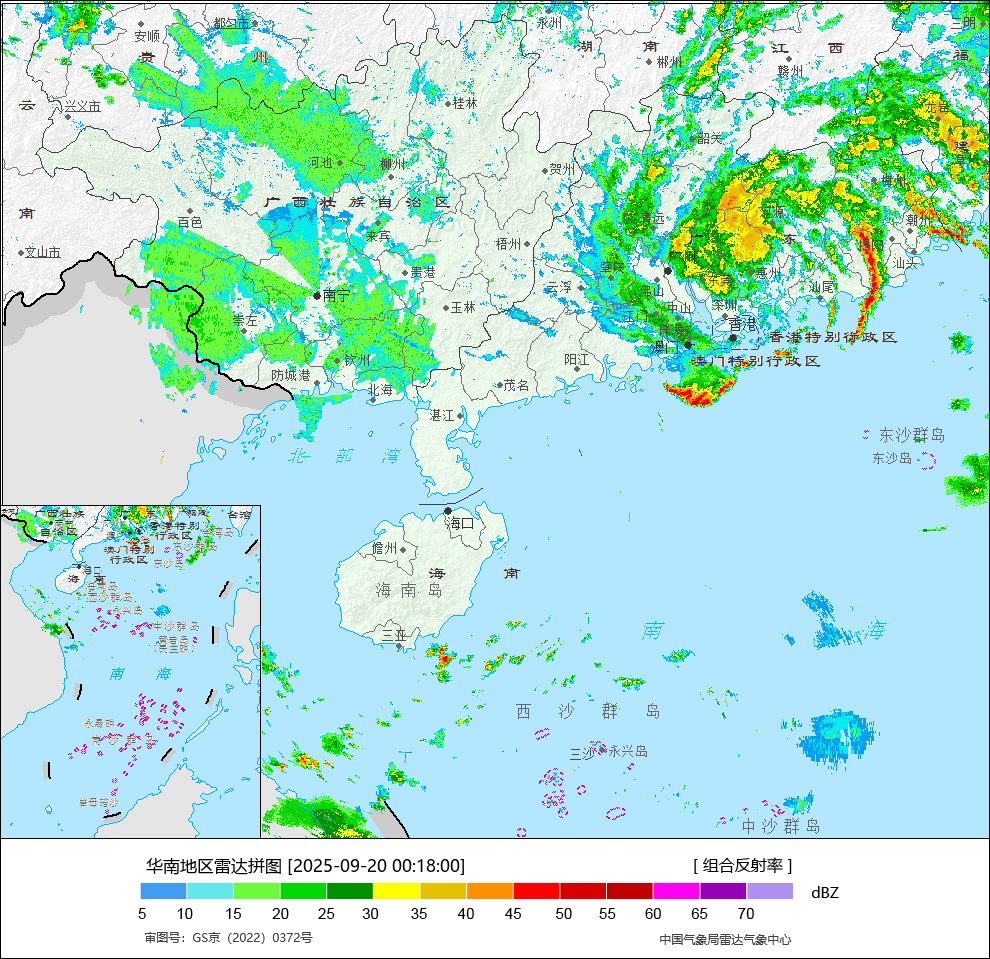

9月18日,西北太平洋海域迎来了一场罕见的气象盛宴——三台风同日生成,气象图上的海面几乎被台风系统完全占据。当日下午2时,17号台风米娜率先在南海东北部海面上生成。其生成位置靠近大陆,自诞生之初便对广东沿海地区构成直接威胁。9月19日下午,米娜正式登陆粤东沿海,带来强风暴雨。

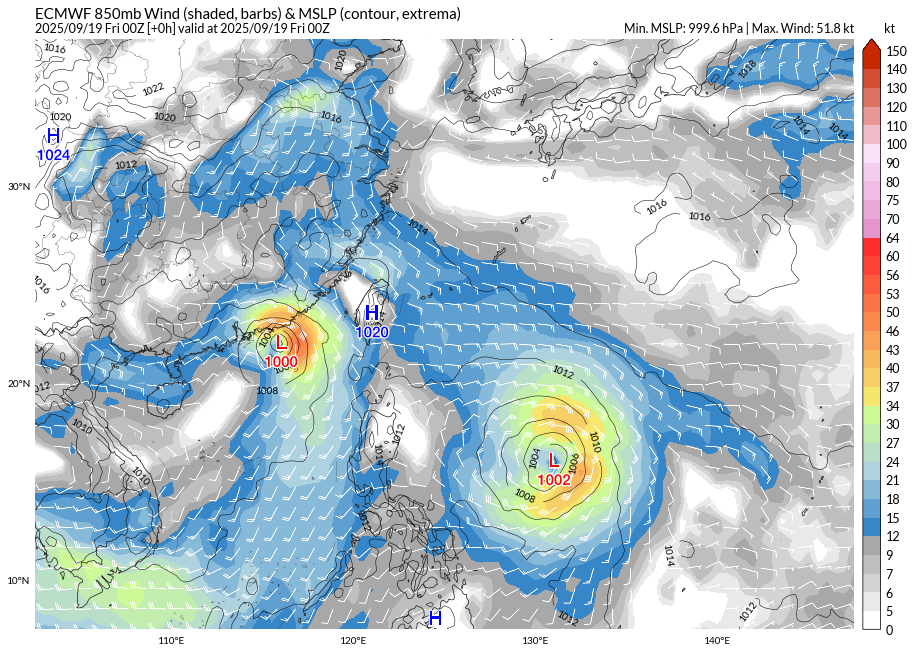

然而,气象大戏并未就此落幕。米娜生成仅6小时后,18号台风桦加沙和19号台风浣熊相继在西北太平洋上生成。三股台风能量在同一日同时亮相,这在气象记录中并不常见。虽然三台风共舞并非特别稀奇,但能在同一天接连生成,足以说明近期西北太平洋海域能量充沛,台风生成的“土壤”已完全成熟。

从环流形态来看,这三台风性格各异。米娜生成后发展迅速,立即表现出强烈的登陆意向;桦加沙体型庞大,环流直径远超米娜,属于能量储备惊人的“巨无霸”型台风;而浣熊则显得小巧玲珑,却带有不确定性,像是一颗随时可能改变轨迹的变数。三者同日登场,使得西太平洋气象格局骤然复杂,预报难度也大大增加。

二、两台风剑指我国,浣熊动向成谜

从路径来看,米娜已经抢先一步登陆我国广东地区,带来了强风暴雨,对局部城市交通、电力和沿海生产生活形成一定冲击。虽然米娜的强度并非最顶级,但由于登陆迅速,风雨集中程度很高,给广东沿海地区留下了不小的考验。

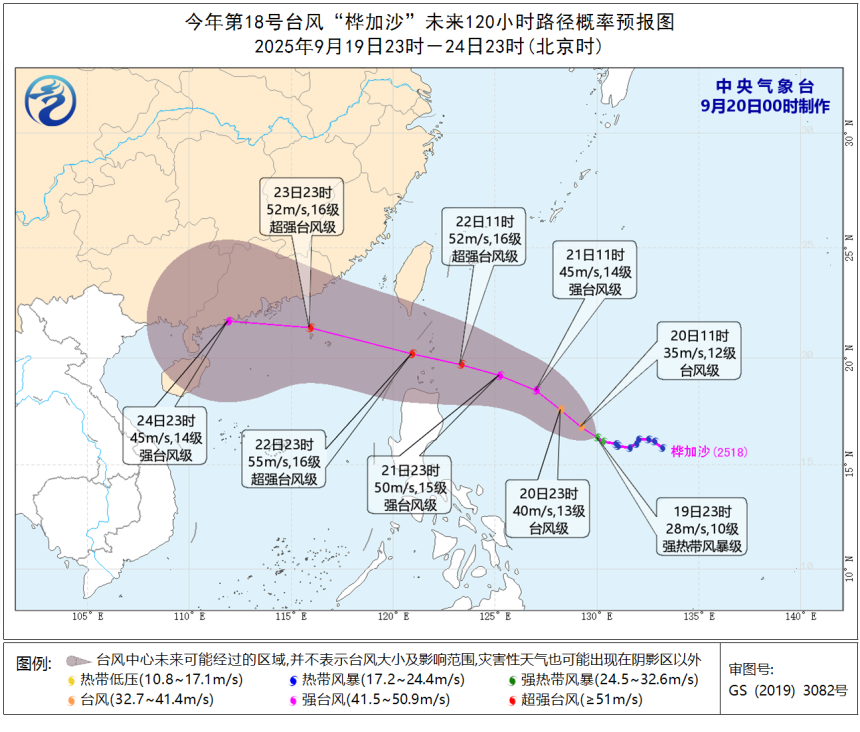

相比之下,桦加沙的威胁更让人揪心。其环流范围极为庞大,吸入季风水汽后,整个系统就像被注入燃料的发动机,正在不断膨胀壮大。按照目前的趋势,桦加沙大概率也会在广东沿海一带登陆。由于体量大,登陆时不仅会造成沿海风雨强度大,还可能在内陆持续制造长时间降水。换句话说,桦加沙不像小台风那样来得快去得快,而是典型的“耗子磨盘”式打法,对华南和华中地区的水汽环境都会产生深远影响。

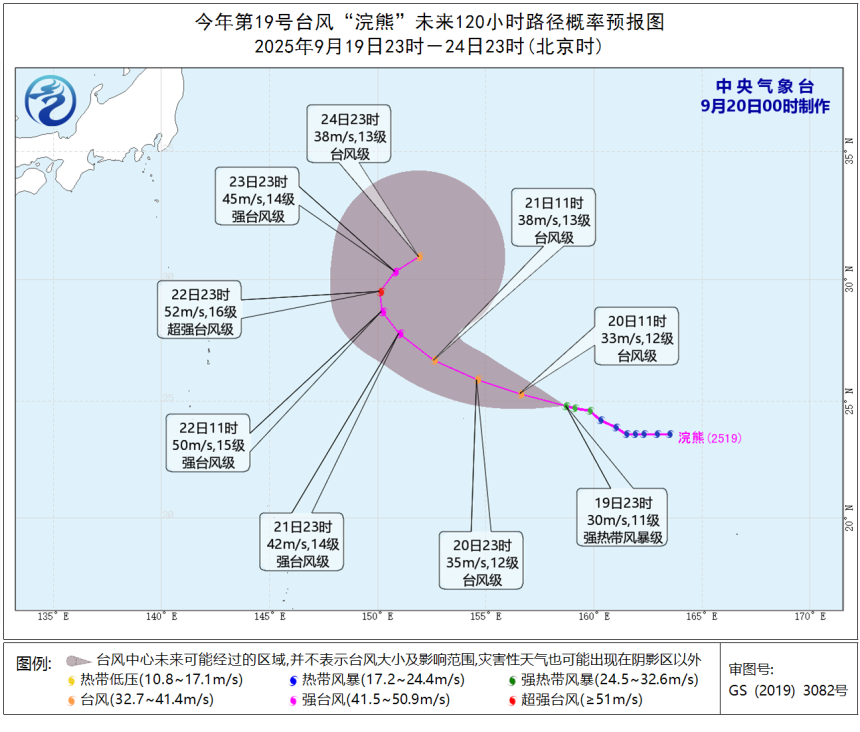

而浣熊的情况则更像一个谜。虽然个头小、核心紧凑,但这也意味着它的机动性更强,随时可能在复杂的高空形势中改变轨迹。根据目前的推算,浣熊的路径从华东到日本都有可能,暂时日本的概率更大,但并不能完全排除它对我国东部沿海产生直接影响。若浣熊北上进入日本海,也可能掀起较大的波动。正因如此,浣熊被称为最“诡计多端”的台风,后期走向仍需重点关注。总体来看,米娜和桦加沙几乎已经锁定对我国的直接影响,成为广东防台的重点对象;而浣熊虽不一定直接登陆,但它的存在让整个西北太平洋的气象形势变得更复杂,间接影响也不可忽视。

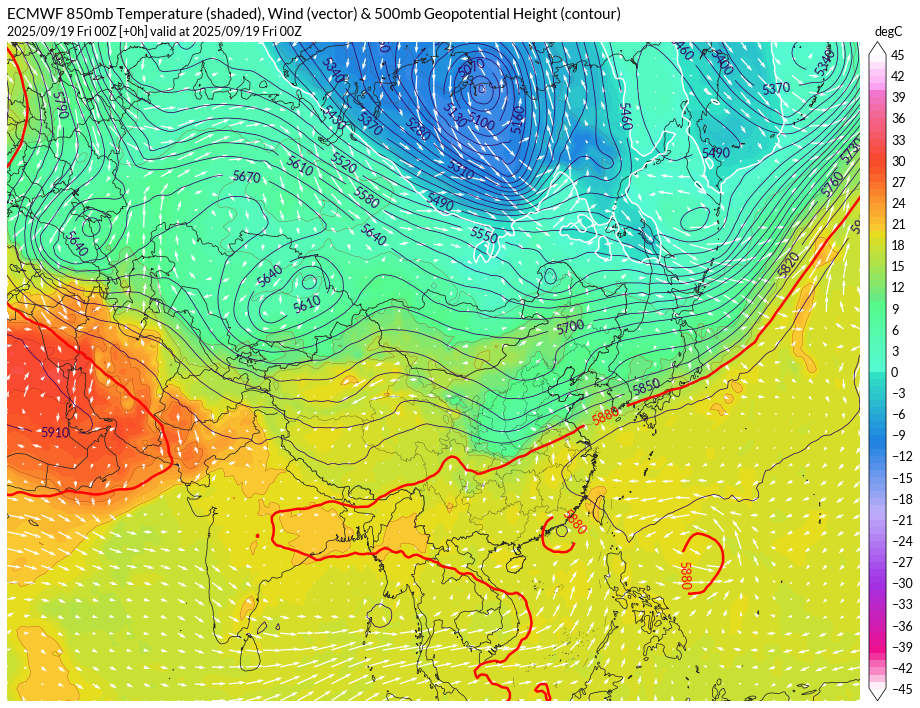

三、多台风活跃背后:大气环境条件优越

有人会疑惑,为何近期台风突然多了起来,甚至在同一天出现三个?其实,这背后是西北太平洋大气和海洋环境共同作用的结果。

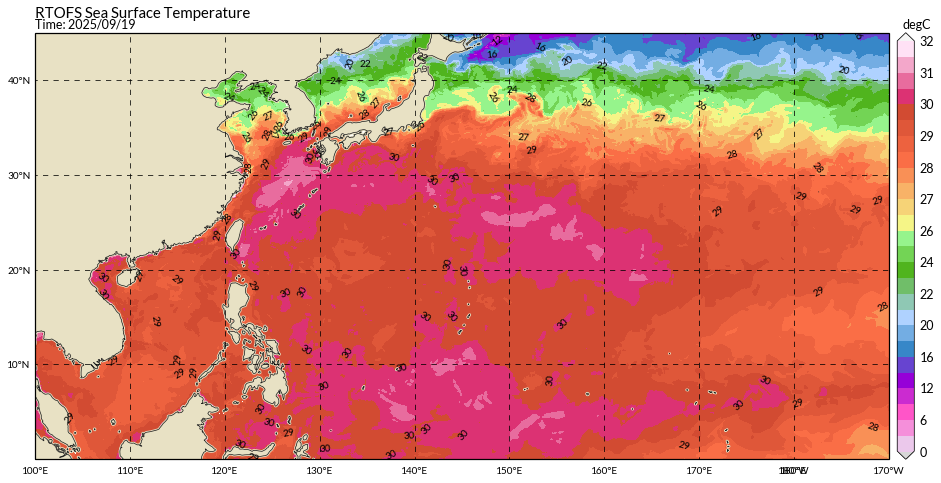

首先,海洋能量极为充足。9月的西北太平洋和南海海面依旧处在“夏季模式”,海温不仅高于7、8月,而且暖水层更厚。这意味着一旦有热带扰动生成,就能迅速汲取海洋能量,成长为台风。米娜、桦加沙和浣熊的快速成型,都与此密切相关。

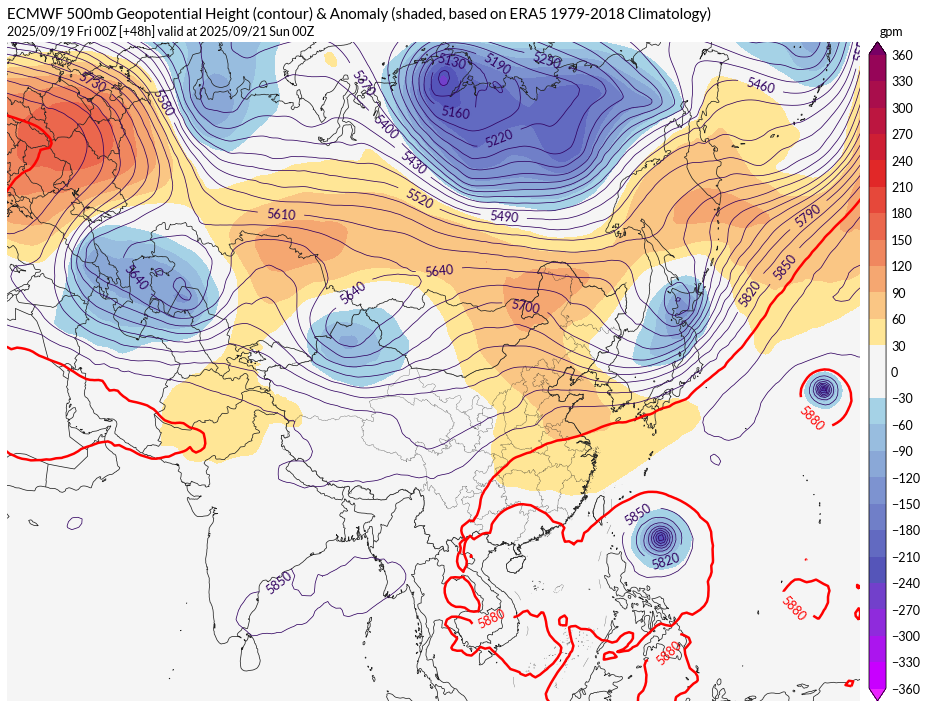

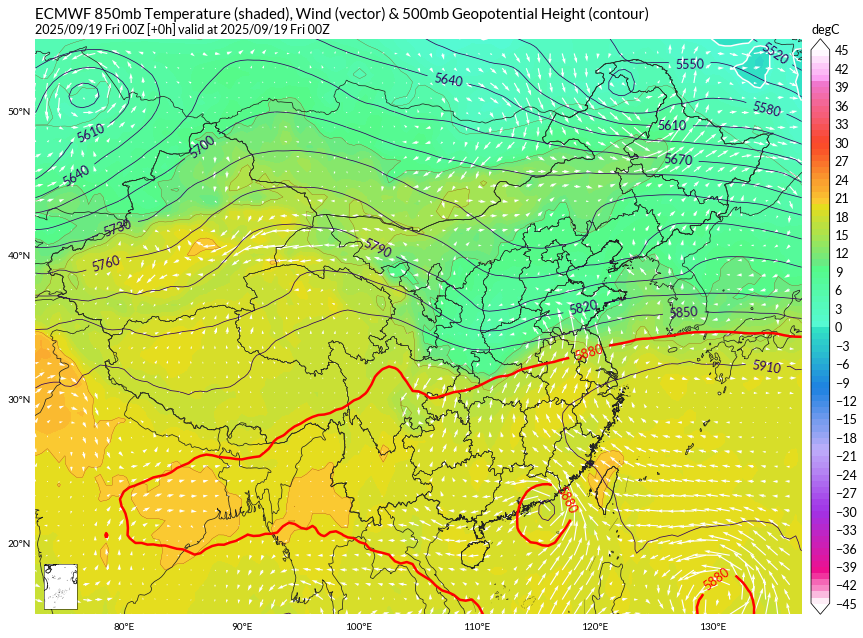

其次,副热带高压的位置很关键。近期副高位置偏北,为热带系统的生成和发展留下了更多空间。如果副高牢牢压在热带洋面上,扰动往往难以成型,但现在空档变大,台风活动自然就更加频繁。

第三,高空环境同样有利。200百帕高压在9月明显减弱,而副热带急流有所南压,为台风的高空流出提供了更好的条件。就像是给台风加装了高效排气装置,让能量可以更顺畅地释放,系统增强的速度也因此更快。除此之外,季风水汽的作用也不容忽视。桦加沙正是因为吸入大量季风气流,才迅速成长为庞大的“巨无霸”。而浣熊虽然体型小,但在这样的环境下,它也有机会保持强度甚至爆发性增强。

从整体大气格局看,这一阶段正处在夏秋交替期,热带系统的活跃并不意外,但三台风同日生成依然属于罕见现象。它不仅反映了大气条件的极端有利,也提醒我们今年秋季台风活动的活跃程度可能比往年更高。