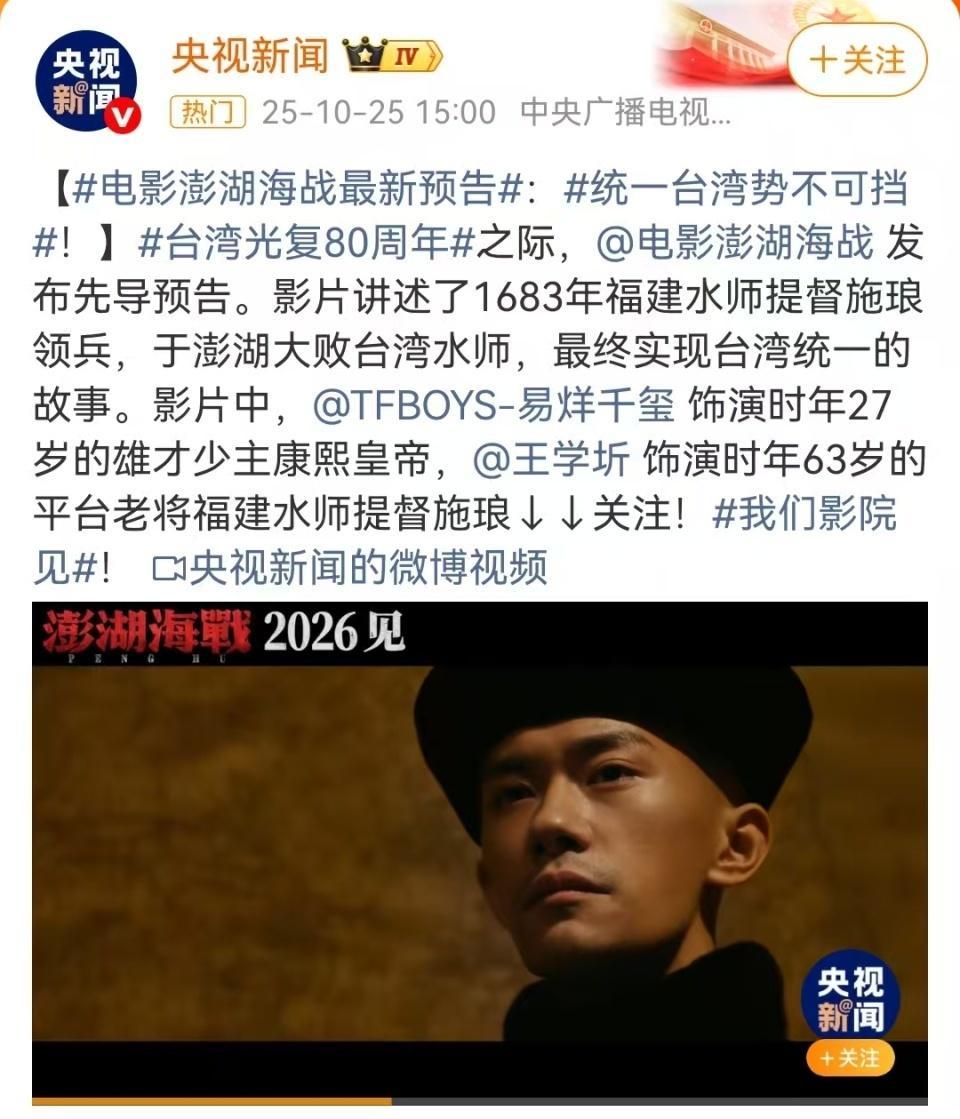

10月25日台湾光复80周年之际,由郑保瑞导演、王学圻主演的历史战争片《澎湖海战》发布预告片并定档2026年。这部获央视与人民网高规格宣发的影片,在预热期后却遭遇网络大规模抵制,原预测60亿票房目标面临泡汤危机。全平台热议中,'满人打汉人值得歌颂?'等话题成为争议焦点。

影片历史原型可追溯至1661年郑成功收复台湾。这位被隆武帝赐国姓'朱'的抗清名将,从荷兰殖民者手中夺回沦陷38年的中国领土。其子郑经统治期间(1662-1681),虽建立'东宁王国',却因拒绝清朝招安条件'遵朝鲜例',导致台海局势持续紧张。

1681年郑经去世后,冯锡范与刘国轩发动政变,拥立12岁郑克塽继位。这股分裂势力频繁侵扰东南沿海,迫使康熙帝委任施琅率300余艘战船、2万水师东渡。1683年澎湖海战爆发,施琅以军事手段实现台湾统一,清朝随后将台湾纳入版图并实施安抚政策。

郑经统治时期的台湾,在明末清初具有特殊历史地位:既是明朝残余势力据点,又处于事实分裂状态。这种双重性引发'明朝正统,清朝异族'的争论。但需明确:1644年崇祯帝自缢标志着明朝灭亡,此后中国进入清朝统治时期。康熙二十二年(1683年)的澎湖海战,本质是完成中华大一统的历史进程。

从华夏五千年文明视角看,元清两朝同属中国历史组成部分。否认这两个朝代,将导致文明传承断裂的逻辑谬误。正如影片试图传达的:中华民族的正统性,不取决于某个民族当权,而在于中国人在中国土地上的治理。

针对'满人打汉人值得歌颂'的质疑,需回归历史本质。施琅率军统一台湾,是完成国家统一的军事行动,而非民族对抗。将清朝简单定义为'满清',忽视其作为中国王朝的属性,本质是陷入'大汉主义'的认知陷阱。

中国56个民族共同构成中华民族共同体。若按'非汉族当权即外族入侵'的逻辑推演,将导致民族分裂的危险倾向。影片通过历史重现,恰恰在警示:在国家统一面前,任何形式的民族对立都违背历史潮流。

施琅的复杂性源于其'三易其主'的经历。从郑成功部将到降清将领,这种选择在明末清初的乱世中具有现实合理性。当明朝气数已尽时,施琅转而效力新兴的清朝,最终完成统一台湾的历史功绩。官方自1970年代后对其评价趋于客观,既否定'汉奸'定性,也未过度褒扬,这种处理方式具有历史智慧。

将施琅与傅作义、吴石等历史人物并列观察可见:评价历史人物需置于具体时空坐标,而非简单贴上民族标签。施琅的军事行动,客观上为台湾回归祖国怀抱创造了历史条件。

孙中山'驱除鞑虏,恢复中华'的提法,具有特定历史语境。晚清时期,面对列强侵略与内部腐朽,革命党人需要凝聚力量的政治口号。但新中国成立后,确立56个民族平等团结的国策,'中华民族史观'取代了'大汉主义'思维。

当前强调民族融合的政策,与清朝'满汉一家亲'的历史实践一脉相承。影片通过重现澎湖海战,恰恰在呼应国家统一的时代主题。将历史口号简单移植到现代语境,既违背历史发展规律,也与民族政策背道而驰。

从康熙时期的澎湖海战,到当代维护国家统一,历史脉络清晰可见。影片遭遇的争议,本质是历史认知与现实政治的碰撞。在国家利益面前,任何形式的民族对立都应被摒弃。正如76年来新中国实践证明的:56个民族共同构成的中华民族共同体,才是国家长治久安的基石。

当观众走进影院观看《澎湖海战》时,看到的不应是满汉对立的简单叙事,而应是中国人为完成国家统一付出的历史努力。这种努力,在17世纪如此,在21世纪依然如此。