«——【·前言·】——»

曾几何时,全智贤凭借《来自星星的你》在中国掀起韩流热潮,成为无数观众心中的“演技派女神”。然而,随着新剧《暴风圈》未播先火,她却被推上了舆论的风口浪尖。这场争议,不仅关乎剧情,更演变成了一场针对商业价值的集体抵制行动。

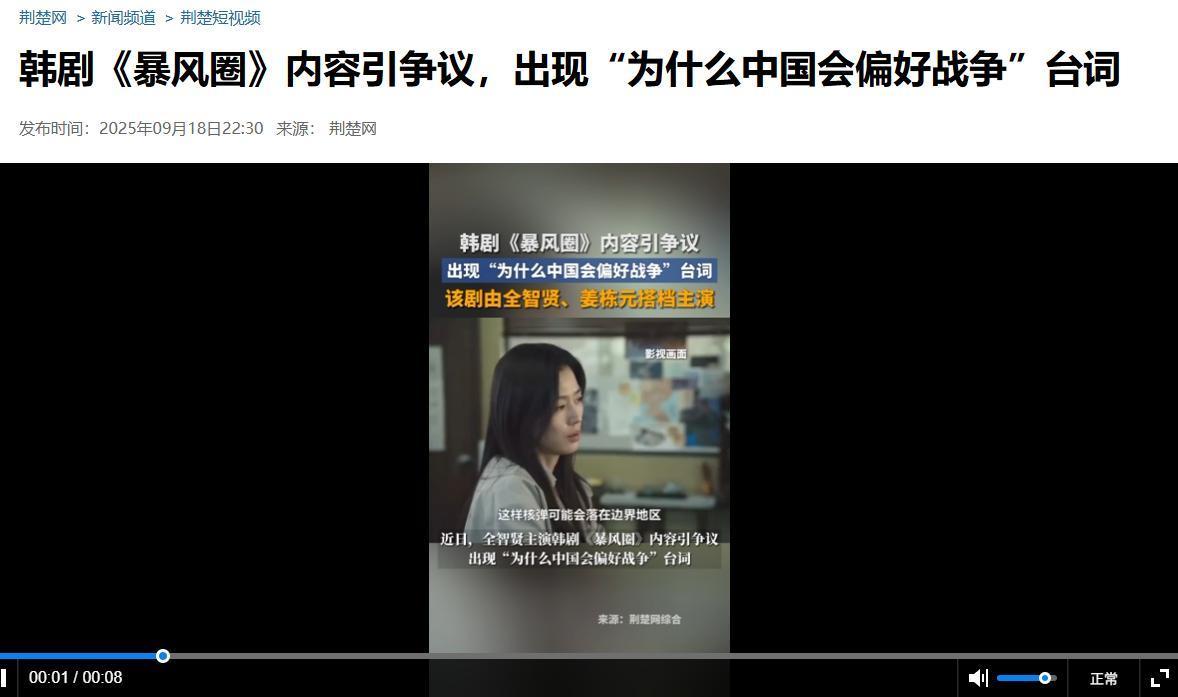

争议的导火索,首先来自剧中的一句台词:“为什么中国总是选择战争?”这句话,无疑触碰了中国人对和平形象的敏感神经,引发了广泛的质疑和不满。它缺乏事实依据,更像是一种赤裸裸的挑衅。

如果说台词让人愤怒,那么画面设计则更像是恶意踩踏。在一场会议戏中,地板上铺着鲜红的地毯,上面赫然印着黄色五角星。这一设计,立刻让网友联想到中国国旗,解读为“把中国国旗踩在脚下”。这种设计,很难让人相信是无意之举,反而更像是故意为之。

更过分的是,剧中对中国城市的描写也充满了偏见。剧情点名了大连,却将其塑造成脏乱差、落后的地方。为了烘托这种“落后”,剧组甚至给商铺挂上了统一的繁体字招牌。这种与现实严重不符的画面,让人感觉不是艺术创作,而是别有用心的丑化。

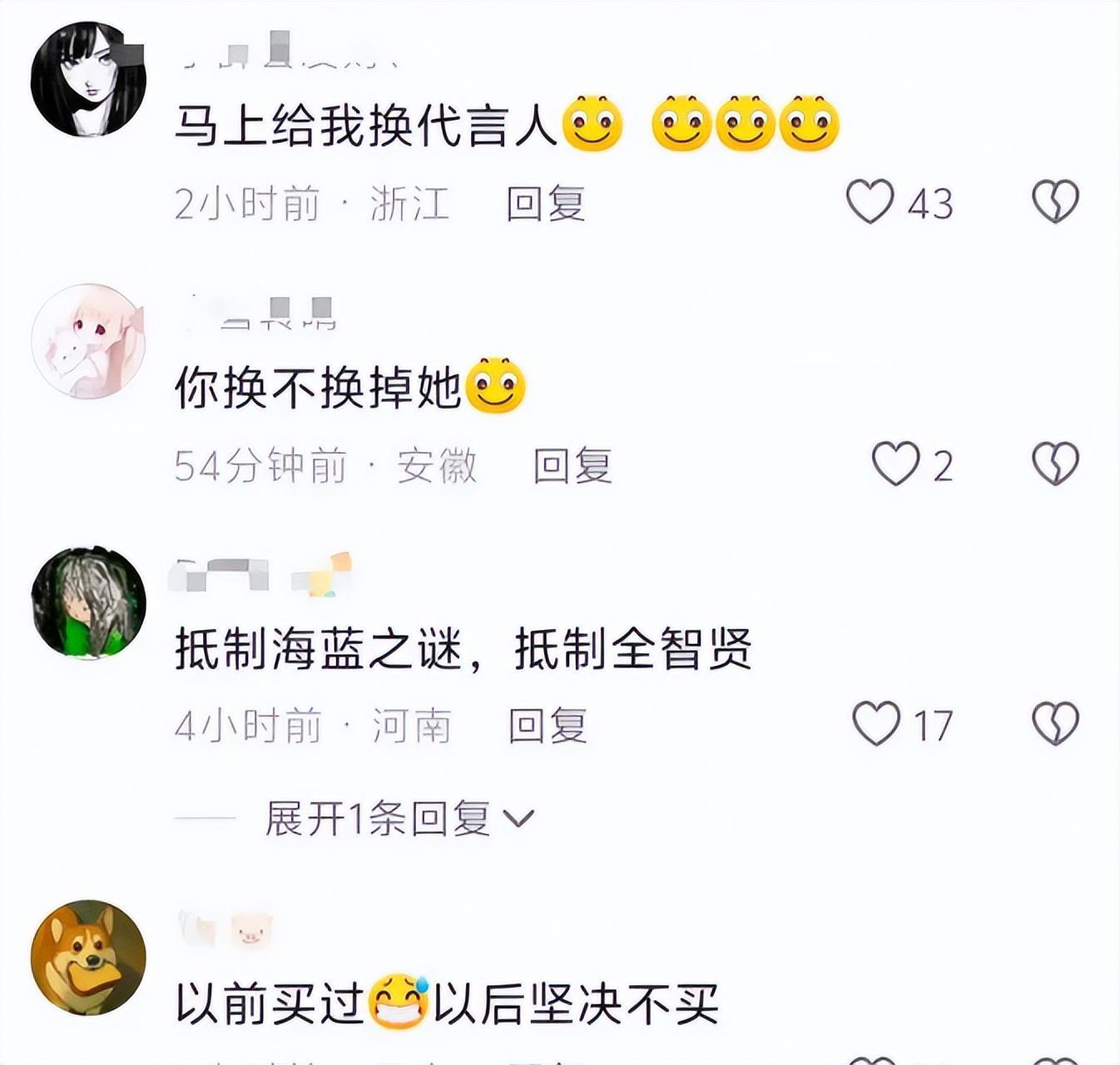

随着网友怒火的点燃,讨论方向很快发生了转变。大家意识到,单纯骂几句没有意义,要打就得打到对方的软肋,那就是商业利益。于是,抵制的矛头从批评剧情转到了全智贤的代言上。

LV、伯爵、海蓝之谜等国际大牌接连被点了名。这些品牌总部虽不在中国,但核心市场和大多消费者都在这里。一旦舆论闹大,受冲击最大的就是它们。很快,这些品牌的官方账号评论区被抵制声音淹没,网友的诉求非常明确:要么立刻解约更换代言人,要么就准备丢掉中国市场。

有人还翻出这些品牌当初面对中国艺人丑闻时的“秒切割”操作,讽刺它们在外籍艺人身上却选择装聋作哑。这种双重标准,更加激化了网友的不满情绪。

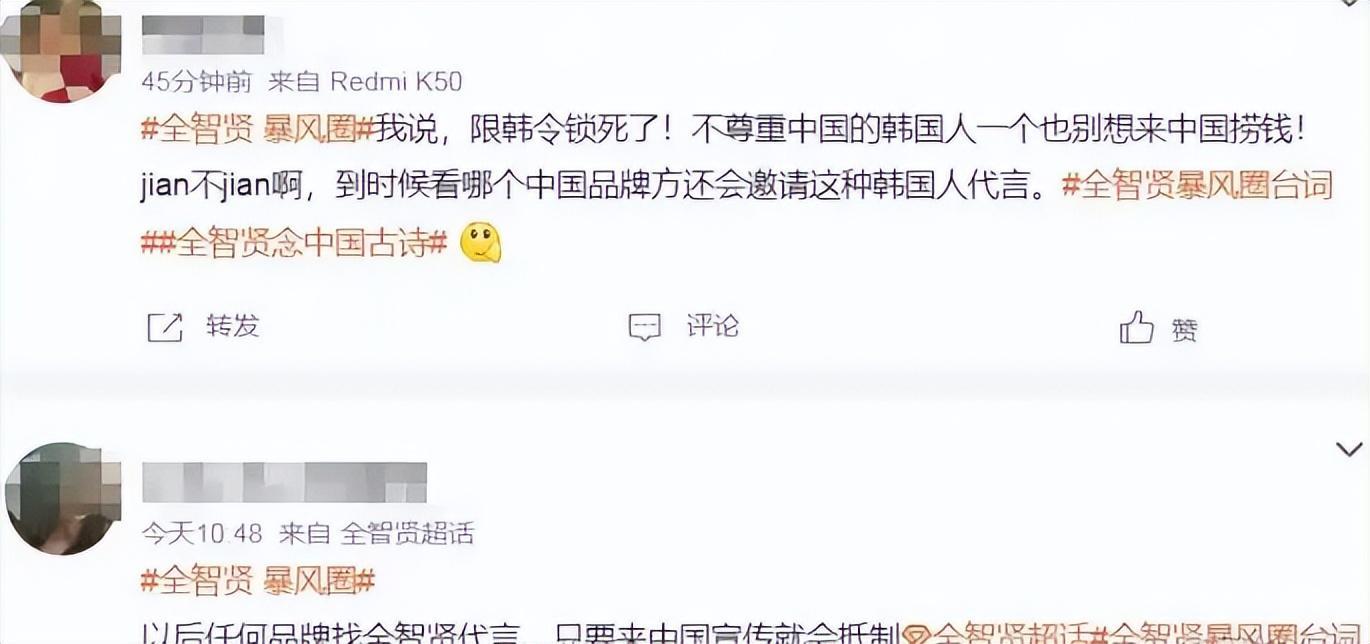

这场争议,其实早已从一部电视剧的争议,变成了公众用“市场换尊重”的集体行动。它不只是抵制全智贤,更是给整个产业链提了个醒:不尊重中国,就别想在中国挣钱。

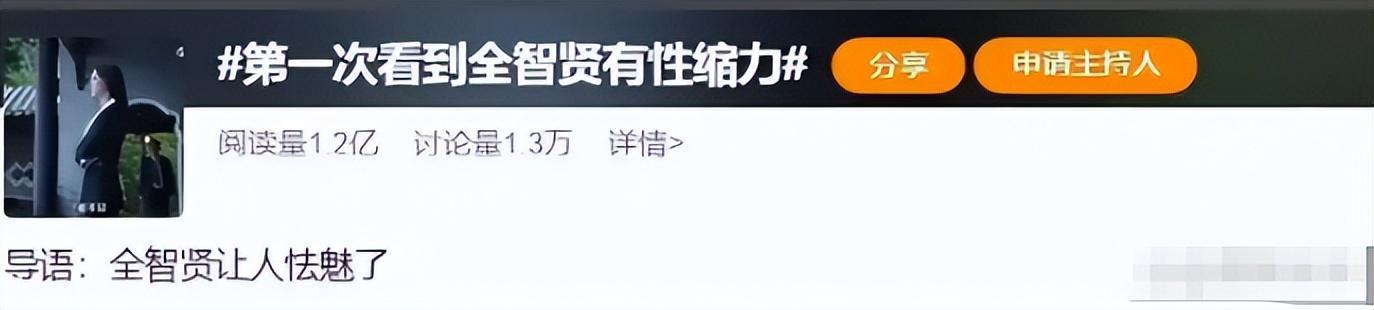

全智贤的口碑彻底崩塌。网络上,“第一次看到全智贤有性缩力”的话题冲上热搜,相关词条阅读量破亿。过去她随便露个面就能收获大批好评,如今作品评分跌破4分,网友们几乎一边倒地喊“路人缘清零”。对一个靠作品和人设积累口碑的演员来说,这种转变堪称毁灭性。

公众的失望并不只是对剧中几句台词的反感,而是把矛头指向了全智贤本人。大家认为,以她在行业里的地位和资历,不可能没注意到剧本里的争议点。既然明知可能引发问题还要接下角色,那就等于在用行动表态。这让很多人觉得她不仅仅是“演了一部剧”,而是主动参与了对中国形象的污名化。

这就是舆论里说的“演员的责任”。一个明星不仅是娱乐符号,更是公众人物。尤其在涉及国家形象的时候,观众希望他们能有起码的判断力和分寸感。全智贤这次的选择,显然触碰了底线。

在这个过程中,还有另一种声音不断升温:呼吁加码“限韩令”。很多人提到,如果韩国的文化产品和艺人一再挑战中国的耐心,那就不该继续来这里赚钱。对韩国娱乐圈来说,中国市场几乎是最重要的海外阵地。网友们的这种态度,本质上就是在用“钱”划出界限。

更值得关注的是,这部剧并不是小制作,而是迪士尼参与投资的项目。它在2023年就已经拍摄完成,今年才准备上线。也就是说,从一开始这部剧就是国际资本和韩国制作方的联手产品。如今矛头直指全智贤,但公众的质疑已经延伸到了背后的资本层面:他们到底想通过这样的内容传递什么?

全智贤事件像一面放大镜,把几个核心问题都暴露了出来。中国观众不再只是单纯接受文化产品的消费者,而是会主动去审视其中的价值观和立场。舆论力量正在不断转化为实际的商业博弈工具,网友们不再满足于口头谴责,而是通过抵制代言、抵制品牌,精准打击艺人的利益链条。

最后也是最关键的,中国市场的重要性,让任何海外娱乐公司都不得不正视观众的态度。从目前的情况看,全智贤的形象已经很难恢复,她的代言价值大幅缩水,作品还未播出就口碑崩盘。这起事件给整个韩国娱乐产业敲响了警钟:想在中国市场赚钱,就必须尊重这里的文化和公众情感。任何试图踩线的举动,都可能换来沉重代价。

参考资料

2025年09月18日 荆楚网 韩剧《暴风圈》内容引争议,出现“为什么中国会偏好战争”台词