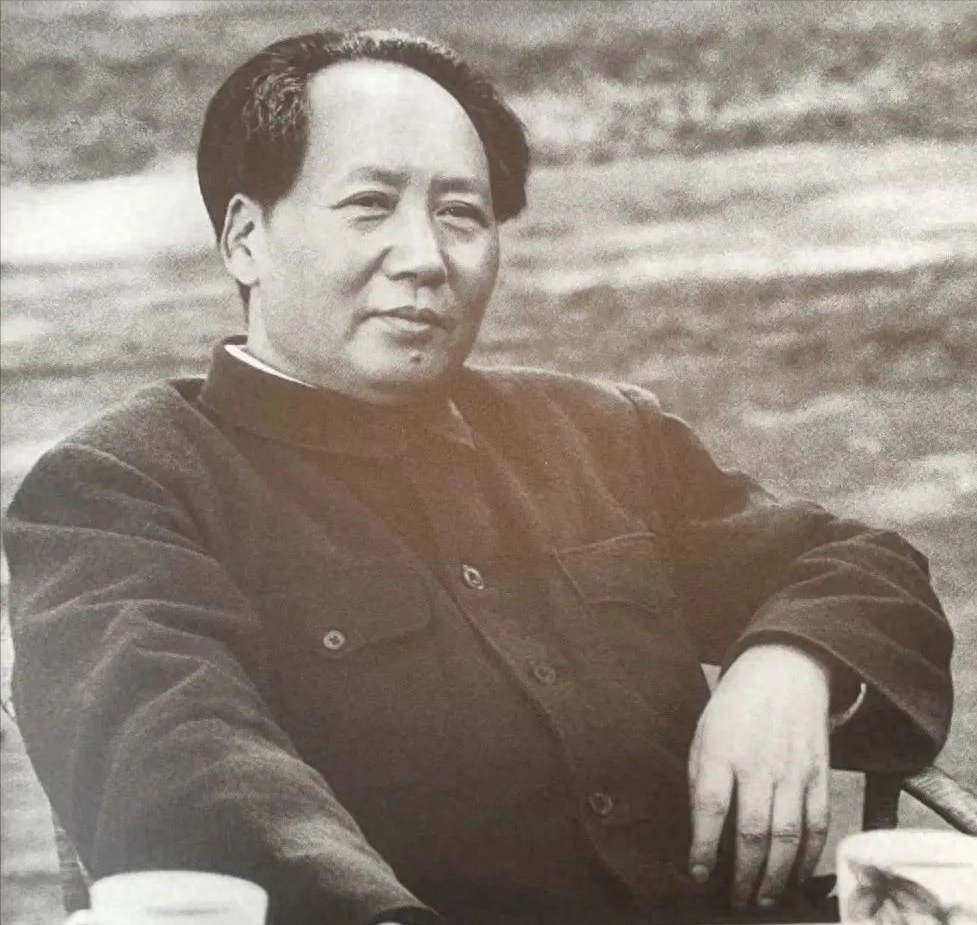

“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”“数风流人物,还看今朝”——毛泽东以超凡胆识与智慧,带领中国人民走出黑暗,书写了20世纪最壮丽的史诗。然而,总有人提出疑问:中国还能再出现一位如毛泽东般的领袖吗?美国前国务卿基辛格曾直言:“毛泽东这样的天才,是历史偶然性的产物,难以复制。”但“偶然”背后,是否隐藏着更深层的必然?

1893年,毛泽东出生于湖南韶山冲的农民家庭。彼时的中国,正经历“三千年未有之大变局”:甲午战争惨败、戊戌变法夭折、军阀割据混战,百姓在饥荒与战乱中挣扎。湖南农村流传的顺口溜“民国元年闹饥荒,树皮草根都吃光;民国十年大水淹,卖儿卖女换口饭”,正是那个时代的真实写照。

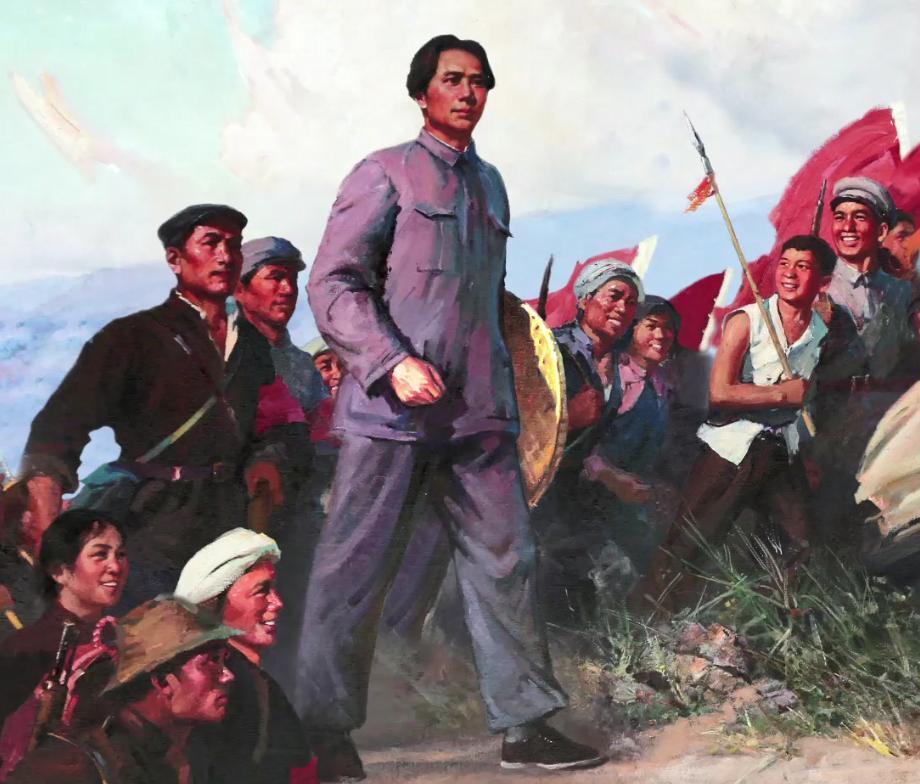

1927年,毛泽东带领秋收起义剩余的5000人攻打长沙,却遭国民党军围追堵截,最终仅剩千余人。换作他人,或许早已溃散,但毛泽东却将队伍缩编为团,首创“支部建在连上”的制度,提出“党指挥枪”的原则。这一创新如同将散沙捏成砖石,为后来井冈山根据地的建立和长征的胜利奠定了基础。

毛泽东被誉为“全才”:既能运筹帷幄指挥千军万马,又能挥毫泼墨写下《沁园春·雪》;既能制定土地政策凝聚农民,又能提出“一五计划”推动工业化。但这些才能并非天生,而是时代压力下的必然选择。

1935年遵义会议后,面对蒋介石40万大军的围堵,毛泽东仅率3万红军在贵州辗转腾挪:一渡赤水向西,二渡赤水杀回马枪,三渡赤水向北,四渡赤水直插云南。这一系列“神操作”让国民党军晕头转向,最终跳出包围圈。周恩来曾感叹:“毛泽东打仗,是用脑子打,不是用蛮力。”

在遵义会议上,面对博古、李德的“左”倾路线,毛泽东没有直接否定,而是通过分析“打鼓新场战役”的失败案例,让与会者看清错误路线的危害。最终,会议一致同意由他指挥红军,这才有了后来的四渡赤水与北上抗日。

新中国成立时,全国工业产值仅占经济总量的17%,钢产量仅15.8万吨。毛泽东却以独到眼光,提出“一五计划”,推动156个苏联援建项目落地:长春一汽、鞍钢、武汉长江大桥等标志性工程相继建成。1956年“向科学进军”口号下,中科院计算所造出103型电子计算机,追平美国同期水平;1964年“两弹一星”成功,彻底打破西方核威胁。

毛泽东常说:“我是农民出身,知道农民要什么。”他推行土地改革,让农民获得地契;他抓工业,优先建设钢铁厂、机械厂,因为“没有工业,农民的锄头都造不出来”。这些政策不仅解决了民生问题,更为中国工业化奠定了基础。

基辛格在《论中国》中写道:“毛泽东的出现,是中国近代史上的‘偶然事件’。”这一观点并非毫无道理。清末民初,中国需要的是“既能打硬仗,又能凝聚人心”的领袖,而之前的洪秀全、曾国藩、袁世凯等人,或缺乏文化,或过于自私,或只会镇压百姓。毛泽东的出现,恰好填补了这一空白。

毛泽东的“实践派”风格,是乱世中的生存技能。他虽未留过洋、未读过军校,却从农民运动中总结出“十六字诀”:敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追。这一战术即使在今天,依然具有指导意义。

今天的中国,已与毛泽东时代截然不同。全球化深入发展,中国成为世界第二大经济体,不再需要“救亡图存”式的领袖。华为的5G技术、航天团队的“嫦娥探月”、量子计算的“九章二号”,都是成百上千人协作的成果。个人的“全能”固然重要,但更需要“系统能力”。

但这并不意味着“天才”会消失。基辛格也承认:“偶然性背后,是必然性。”中国要实现民族复兴,依然需要能解决复杂问题、引领时代潮流的人。他们可能不是“军事家、政治家、诗人”的综合体,但一定能在科技、经济、文化等领域,解决“卡脖子”难题。他们可能不会写“红军不怕远征难”的诗词,但一定能用代码、数据、创新,书写新时代的“长征”。

毛泽东的“不可复制”,恰恰是为了更好的“可传承”。没有毛主席,中国人民或许还要在黑暗中摸索更长时间;而今天的中国,需要无数“新时代的奋斗者”,在各自的领域里成为精神向导。

真正的领袖,永远站在时代的痛点上;真正的“天才”,永远把国家和人民的需要当作自己的使命。中国不会出现第二个毛泽东,但一定会有新的引领者,在科技攻关、文化创新、社会治理等领域,带领中国走向更加辉煌的未来。