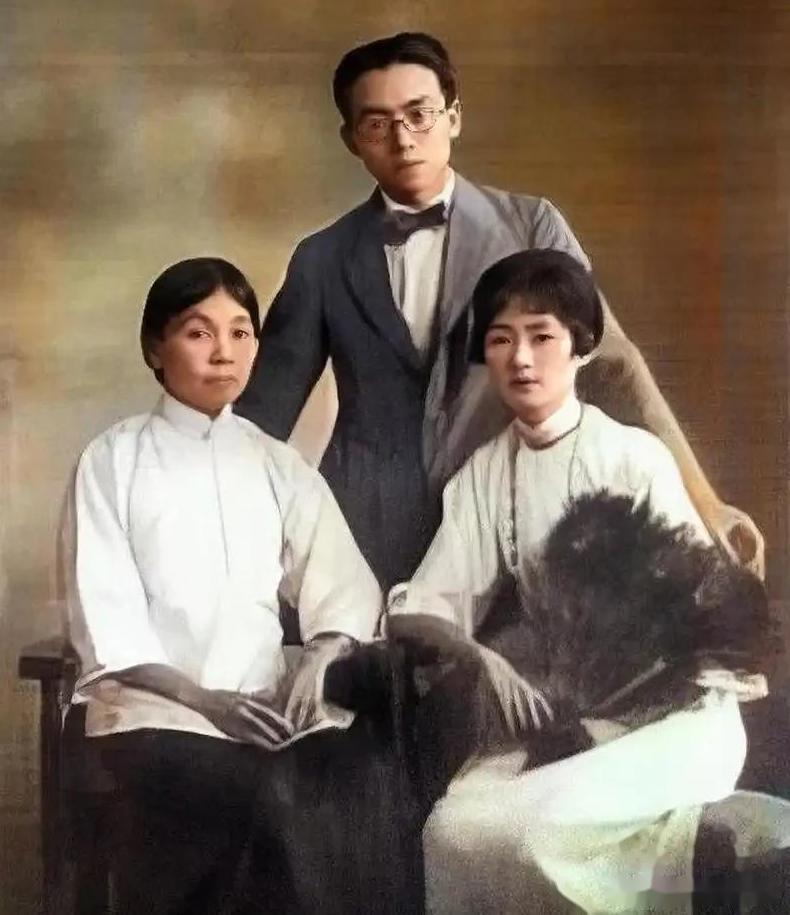

林徽因与生母何雪媛的合影虽寥寥无几,但她们却共同度过了一生的“贴身生活”。这段母女关系,对林徽因而言,既深刻又复杂,几乎贯穿了她生命中的每一个重要时刻。

提及林徽因的母亲何雪媛,人们往往不会联想到慈祥或慈爱,反而是一种沉闷、压抑的气息扑面而来。林徽因晚年时曾坦言:“她把我推下了地狱。”这并非比喻,而是她内心真实的写照。

林家表面风光无限,实则内部纷争不断。林长民,林徽因的父亲,是个开明且讲究的人。他对林徽因的教育极为用心,文学、建筑、哲学无所不包,甚至带着女儿出国留学,让她见识欧洲文化的魅力。那时的林徽因,仿佛被父亲托举着,翱翔在知识的天空。

然而,母亲何雪媛的存在,却与父亲截然不同。她出身小镇富裕家庭,作为家中最小的姑娘,从小娇生惯养,想什么得什么。但命运弄人,她嫁给了刚丧妻的林长民,那时的林长民还未从前段感情中走出,婚姻于他而言,更像是一项任务。

何雪媛的婚姻生活并不幸福。林家重男轻女,她虽生了三个孩子,但只有一个儿子早夭,仅剩林徽因存活。在讲究“贤内助”的大家庭里,不识字、不懂诗画、手艺也不行的何雪媛,几乎成了个“空壳媳妇”,无人问津。

后来,林长民娶了第三房妻子程桂林。程桂林虽家境一般、文化不高,但会做人、嘴甜,且生孩子争气,几个儿子接连到来,让林家上下乐开了花。相比之下,何雪媛则彻底被边缘化,失去了孩子、宠爱和尊严。

她与林徽因一起住在后院,远离了热闹,过着热锅冷灶的日子。孤独和失落如影随形,她无处宣泄,最终将这些情绪转嫁给了林徽因。林徽因小时候只记得母亲的脸总是冷的、阴的,情绪反复无常。

林徽因曾跟梁思成说,母亲的眼神像是陷在某种过去的泥沼里,谁也拉不出来。她从小就活在这种情绪里,母亲每天都像要跟空气吵架,一做错事就是冷眼相对或不讲理的指责。而林长民则给林徽因带来了温暖和鼓励,教她做人、鼓励她读书、带她看世界。可以说,林徽因的才华和眼界是父亲一手培养出来的。

可惜,林长民去世得早,林徽因还没站稳脚跟就没了靠山。从那以后,她只能自己扛着一切,还得拉着母亲一起走。那时她已成了梁思成的妻子,两人一起搞建筑研究,忙得团团转。但家里却一点也不清净。

何雪媛总是无休止地挑毛病,林徽因说一句她就回十句。有时还会翻旧账,说林长民对她不好、说程桂林抢了她的家、说林徽因不懂得孝顺。林徽因受不了时也会跟母亲顶嘴,但她终究无法彻底翻脸,再怎么挣扎也没办法真把母亲撇下。

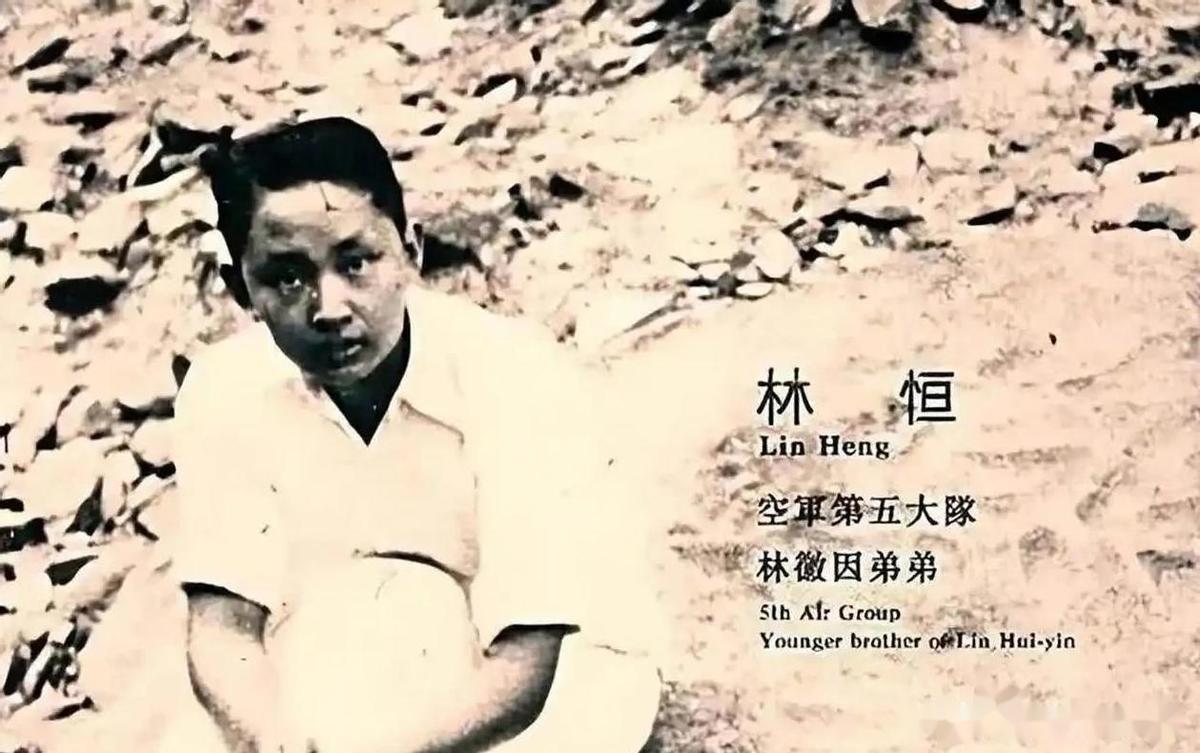

她照顾母亲的起居吃穿用度都安排得妥妥的,程桂林的孩子来了她也当弟弟一样照顾。有一次林恒住进他们家何雪媛就天天找茬林徽因只能左右周旋累得不行。

这些矛盾不是朝夕之间形成的,而是年年累月的积压。林徽因不是没想过搬出去,但母亲一个人活不下去她又放不下。梁思成是个大度的人,哪怕被岳母骂了也不计较,照旧尊重、照顾她。甚至在林徽因去世之后,他还让新妻林洙一起照顾何雪媛。

但何雪媛始终没走出自己的执念。她心里那道坎就是程桂林,她觉得自己一辈子都输给了那个女人,在婆婆那、在丈夫那,最后连女儿也没站在她这边。

她想不通、过不去、也放不下,谁劝都没用。生活在这种家庭关系里的人,不是疯就是累。林徽因后来的病跟身体有关也跟心有关,长期的压抑和内耗让她扛着母亲、扛着家庭、还得扛着事业。

她跟梁思成有过争执但更多是互相扶持。争吵时两人用英语跟母亲吵时用福州话跟保姆沟通用普通话,语言混杂情绪交错这就是她的日常。

她在病重时仍坚持做建筑研究、写诗、画画、教学生,她的世界看似光鲜实际上是被压力和责任压得喘不过气。母亲那边也没好到哪去整天在屋子里转圈跟人吵架讲几十年前的事讲林长民怎么变心讲林徽因怎么不像她。

她们住在同一个屋檐下却像两个世界的人,一个走在前头一个永远停在原地,从头到尾她们都没真正站在一起过。

林徽因去世后梁思成还是让人照顾何雪媛直到她老去。她的照片不多尤其是和林徽因的,那些留下来的影像里林徽因的笑容总是淡的甚至有些不自在。