文:难得叔

2025年11月16日,俄乌冲突进入第1361天。这场持续近四年的战争正从传统军事对抗转向经济与资源的深度博弈。

11月14日,乌克兰使用“长程海王星”巡航导弹精准打击黑海重要石油枢纽——新罗西斯克港。四套S-400防空系统在爆炸中损毁,输油管道断裂引发泵站大火,导致俄罗斯石油运输公司被迫中断每日220万桶原油的运输。这一打击直接切断了俄方重要的能源出口通道。

同日,梁赞炼油厂遭遇无人机袭击,现场火光冲天。这座年加工1310万吨原油、生产230万吨汽油的炼油厂被迫停产,进一步加剧了俄罗斯国内能源供应压力。乌克兰情报部门透露,其战略已从单纯打击生产环节转向直接破坏出口通道,形成“生产-运输”双重封锁。

在波克罗夫斯克战场,乌军指挥官披露的战损比稳定在1:10,某些阶段甚至达到1:30。这意味着每损失一名乌克兰士兵,俄军需付出十至三十条生命代价。乌克兰国防部情报局局长布达洛夫证实,经过21个月激战,俄军仅控制该城约60%区域,而非此前宣称的80%-90%。

为争夺这座乌克兰排名第56位的小城,俄方投入第8集团军、第51集团军、四个海军陆战旅及其他部队,总兵力达乌军八倍。然而,超过四万阵亡、十万总伤亡的代价下,俄军仍未完全占领该城。这种“人海战术”的失效,暴露出传统军事模式在现代战争中的局限性。

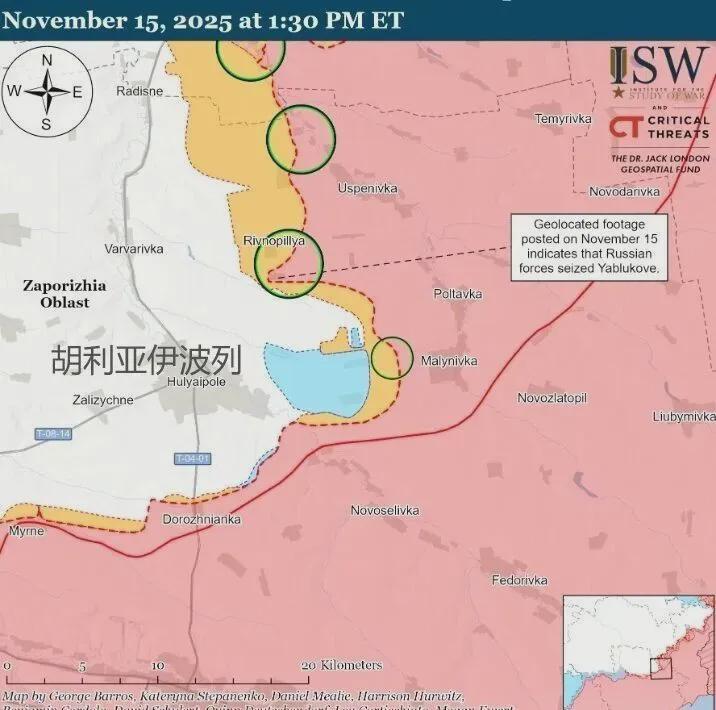

在扎波罗热州,俄军占领亚布卢科夫后从东面逼近韦塞莱,乌军通过炸毁桥梁延缓其推进。新巴甫洛夫卡战场上,俄军利用大雾架设浮桥运送约十辆装备。DeepState机构11月14日证实,俄军攻占第聂伯罗彼得罗夫斯克州新巴甫洛夫卡定居点,但乌军第42旅随即发起反击,增援部队正在赶往该区域。

这种“多点开花”的战术背后,是俄军总参谋长格拉西莫夫的“压力战略”:通过在波克罗夫斯克、胡利亚伊波列、莱曼等七条战线同时施压,试图瓦解乌军防线。然而,所有攻击均呈现“不计代价”特征,反映出俄方试图通过消耗战扭转局势的迫切心态。

美国前总统川普在11月15日采访中直言:“俄罗斯卖石油的时候就有钱采取行动。”这句话揭示了战争的核心逻辑——经济支撑能力决定军事行动可持续性。当前俄乌冲突已演变为典型的“经济战”:乌克兰通过打击能源设施削弱俄方财政收入,俄方则依赖能源出口维持战争机器运转。

美国财政部在关键时刻批准卢克石油公司制裁豁免延期,使这家持有220亿美元海外资产的俄能源巨头获得喘息机会。这种“制裁漏洞”暴露出国际社会在切断俄方战争资金方面的局限性,也凸显了乌克兰面临的外部压力。

面对战场压力,俄军开始使用升级版滑翔炸弹,弹头重量增至一吨以上,射程从数十公里扩展至四百公里。欧洲国家正研发“雷达+人工智能+无人机拦截器”的复合防御体系应对威胁。与此同时,乌克兰严格执行《罗马规约》,近期处决七名穿着乌军制服的俄方士兵,彰显对战场伪装行为的零容忍态度。

在波克罗夫斯克,乌军发明针对性战术:对潜入城内插旗的俄军小分队直接击毙,将旗帜扔进垃圾堆。这种“去象征化”作战模式,有效瓦解了俄方的心理战企图。

泽连斯基11月16日访问希腊和法国寻求援助之际,乌克兰能源腐败案件涉案一亿美元的消息在欧洲引发震动。涉案主谋竟是其昔日密友,波兰总理图斯克警告:“腐败丑闻将严重损害乌克兰形象,说服国际伙伴继续支持将更加困难。”

意大利国内为是否继续援助乌克兰争论不休,匈牙利、斯洛伐克明确拒绝,捷克新政府态度转向,部分欧盟财长对转移1400亿欧元冻结俄资产给乌克兰产生质疑。这些分歧反映出,随着战争长期化,国际社会的“援助疲劳症”正在显现。

分析认为,若乌克兰能坚持到2026年4月,战争态势可能发生根本转变。当前俄方70%民众支持战争,但这一数据需谨慎解读——在高压环境下,公开反对往往意味着巨大风险。然而,当新罗西斯克港的石油无法出口,当梁赞炼油厂的汽油无法生产,当波克罗夫斯克的士兵不断阵亡,这些损失终将累积成无法承受之重。

乌克兰的战术逻辑清晰:通过持续提高战争成本,迫使对手在经济上“入不敷出”。这种“钝刀割肉”的策略虽非最快结束战争的方式,却可能是当前局势下最有效的路径。正如基辅居民在空袭后所写:“昨晚是最喧闹的夜晚之一,但今天早上,人们依然喝咖啡、上班,这座城市继续向前发展。”

战争的本质,终归是耐力的比拼。

每一份对真相的关注,都是在为和平投票。光明终将到来,只要我们持续点亮灯火。