在中国广袤的版图上,秦岭山脉气势磅礴,它不仅是一道地理分界线,更被誉为“中华龙脉”。秦岭一线,划分了中国的南北,也隔开了两种截然不同的气候与文化。古往今来,无数文人墨客为它写下诗篇,其中最出名的,莫过于李白那句“蜀道之难,难于上青天”,说的就是翻越秦岭的艰辛。

这道横亘在中国腹地的天然屏障,千百年来阻碍着南北的交通和经济往来。

然而,就在二十一世纪初,中国做出了一个让世界都为之侧目的决定:凿穿秦岭!这个决策在当时看来,实在是有些大胆。

要知道,这可不是在平地上修路,而是在地质条件极其复杂的“龙脉”上动土。更令人咋舌的是,其中一项关键工程,秦岭终南山公路隧道,耗资据称高达40亿元人民币。在当时那个年代,这绝对是一笔天文数字。

很多人不理解,全球都没有这样的先例,我们为什么要花这么大的代价,去干一件看起来“吃力不讨好”的事呢?这背后,到底藏着一盘多大的棋?今天,咱们就来一探究竟。

“天堑”变“通途”

要想明白我们为什么要凿穿秦岭,就得先理解秦岭这座山,到底有多“难”。它西起甘肃,东到河南,绵延1600多公里,像一道巨大的墙壁,把关中平原和四川盆地、汉江谷地牢牢隔开。

在古代,人们想要从西安去往汉中或成都,只能沿着悬崖峭壁修建的“古栈道”艰难前行。这些木头搭建的道路,下面就是万丈深渊,走在上面,可以说是步步惊心。

即便到了现代社会,有了汽车和盘山公路,情况也没有好太多。老司机们都清楚,跑秦岭的盘山路,那绝对是一场体力和精神的双重考验。九曲十八弯的山路,一边是峭壁,一边是悬崖,窄的地方连会车都困难。

夏天还好,一到冬天,大雪封山是家常便饭,整条路一堵就是好几天,甚至十天半个月。这种交通状况,严重制约了秦岭以南,也就是我们常说的陕南地区的经济发展。

陕南地区山清水秀,物产丰富,比如香菇、木耳、核桃,品质都非常好。但是,东西再好,运不出去也白搭。

漫长又危险的运输路线,不仅时间成本高,运输成本更是压得人喘不过气。很多优质的农产品就因为交通问题,只能烂在山里,当地百姓守着金山银山,却过着紧巴巴的日子。

另一边,关中地区的工业品也难以深入秦巴腹地。可以说,一道秦岭,隔开的不仅仅是地理上的南北,更是经济上的贫富。所以,打通秦岭,让“天堑变通途”,就成了一个亟待解决的世纪难题。

四十亿的豪赌?一项惊动世界的超级工程

面对这道千年难题,国家下定了决心。经过长达三年的严密论证和规划,一项震惊世界的超级工程,秦岭终南山公路隧道正式提上日程。

这项工程在2001年左右开始动工,直到2007年才正式通车,前后历时多年。咱们先来看一组数据,你就能感受到这个工程有多么“疯狂”。隧道单洞长度18.02公里,双洞加起来超过36公里。在它建成通车的那一刻,直接刷新了世界纪录,成为当时世界上最长的双洞公路隧道。

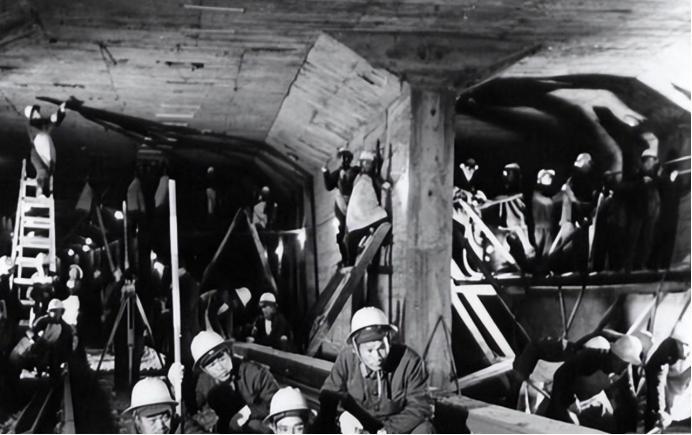

这样一个庞然大物,要硬生生地塞进秦岭山体内部,其难度可想而知。首先遇到的,就是堪称“地质噩梦”的施工环境。

工程师们在勘探时发现,隧道要穿越的地段,布满了大大小小几十条断裂带。这些地带的岩石极其破碎,就像一堆堆积起来的饼干渣,一碰就可能塌方。更要命的是,这里还频繁发生“岩爆”。

所谓岩爆,就是高压下的岩石突然爆裂,飞溅出来的石块像子弹一样,威力巨大,对施工人员的安全构成了极大威胁。除此之外,地下水也是个大麻烦,施工时经常会遇到“突涌水”,大量的地下水瞬间喷涌而出,随时可能淹没整个作业面。

为了解决这些世界级的难题,中国的工程师们拿出了压箱底的本领。比如,为了解决超长隧道的通风问题,他们史无前例地设计了三座巨大的通风竖井,最深的一口井深达661米,从地面直通隧道内部,就像给地球安装了三个巨大的“烟囱”,确保隧道内的空气能够持续流通。

这项技术在当时属于世界顶尖水平。正是凭借着这种敢于挑战极限的勇气和智慧,中国硬是把这个“不可能完成的任务”变成了现实。

隧道里藏着的“星辰大海”

如果说克服地质难题体现了中国工程师的硬核实力,那么隧道内部的设计,则彰显了一种温暖的人文关怀。

你可能很难想象,在一条深埋地下的隧道里,竟然能看到“蓝天白云”和“绿色森林”。这就要说到秦岭终南山隧道里最负盛名的一项设计,特殊灯光带。

开车的朋友都知道,长时间在光线单调的隧道里行驶,人很容易产生视觉疲劳和压抑感,注意力下降,非常危险。尤其是在长达18公里的隧道里,这个问题就更加突出了。

为了解决这个问题,设计师们脑洞大开,在隧道里每隔一段距离,就设置一段长达150米的特殊景观照明区。他们利用灯光投影技术,在隧道的穹顶上模拟出蓝天、白云的景象,在侧壁上投射出椰林、树木的图案。

当车辆驶入这些区域时,仿佛瞬间从压抑的隧道进入了开阔的自然环境,驾驶员的紧张情绪能够得到极大的缓解。这种设计在当时是亚洲首创,也是全世界高速公路隧道里最先进的。它不仅仅是一个冰冷的工程,更是一个充满人文温度的杰作,真正做到了以人为本。

此外,隧道里还遍布着当时世界上最完备的监控系统。每隔一小段距离就有一个摄像头和火灾报警器,可以实现无死角监控。

一旦发生交通事故或者火灾,控制中心的“策略自动生成软件”会立刻启动,在短短几秒钟内分析情况,并自动生成最佳的救援和疏导方案,联动隧道内的通风、照明、指示牌等所有系统协同工作。这种智能化的管理水平,在当时同样是国际领先的。

四十亿换来的“黄金走廊”

看到这里,你可能会问,我们费了这么大的劲,花了这么多钱,到底值不值?答案是:太值了!这40亿的投资,换来的远不止是一条隧道,而是一条名副其实的“黄金走廊”。

隧道通车后,最直观的变化就是时间。以前从西安到秦岭南麓的柞水县,翻山越岭需要3个多小时,现在只需要40分钟。穿越整条隧道,更是仅仅需要15分钟。时间就是金钱,这句话在这里体现得淋漓尽致。

对于秦岭南麓的柞水县来说,这条隧道彻底改变了它的命运。隧道开通前,这里还是一个不起眼的贫困县。隧道一通,游客们蜂拥而至,当地的旅游收入在第二年就暴增了超过200%。

以前无人问津的“柞水溶洞”成了热门景点,农家乐、民宿开遍了山间。当地的农民们也不再愁销路了,新鲜采摘的香菇、木耳,不到一小时就能送到西安市民的餐桌上,价格还比以前高出不少。

短短几年时间,柞水县的GDP就翻了近两倍。

秦岭终南山隧道的贯通,彻底激活了整个陕南地区的经济。它不仅仅是一条交通线,更是一条经济动脉和生命线。它将关中平原的经济辐射力,强有力地延伸到了秦巴山区腹地,同时也将黄河经济带和长江经济带紧密地联系在了一起。

据估算,隧道开通后,每年为沿线地区带来的新增经济产值高达数百亿元。这样算下来,当初那40亿的投资,早就连本带利地赚回来了。

回过头来看,凿穿秦岭这一壮举,绝非一时冲动的“豪赌”,而是一次充满远见卓识的战略布局。