文|凯风

镇街合并,正拉开大幕。日前,广东汕尾、揭阳、肇庆三地相继发布公告,推进部分镇街合并,旨在减少行政管理层级、节约行政成本、提高行政效率,并做强镇街经济。这一举措,不仅标志着地方行政区划调整进入新阶段,也预示着全国范围内可能迎来一波调整潮。

过去20多年来,我国经历了多轮区划调整,从“撤镇设街”、“撤县建市”、“撤县设区”再到“省会扩容”,一直秉持增量扩张思维。然而,随着人口格局的变化,城市步入存量时代,区划调整的天平开始向另一端倾斜,“撤并镇街”乃至区县调整陆续登场。

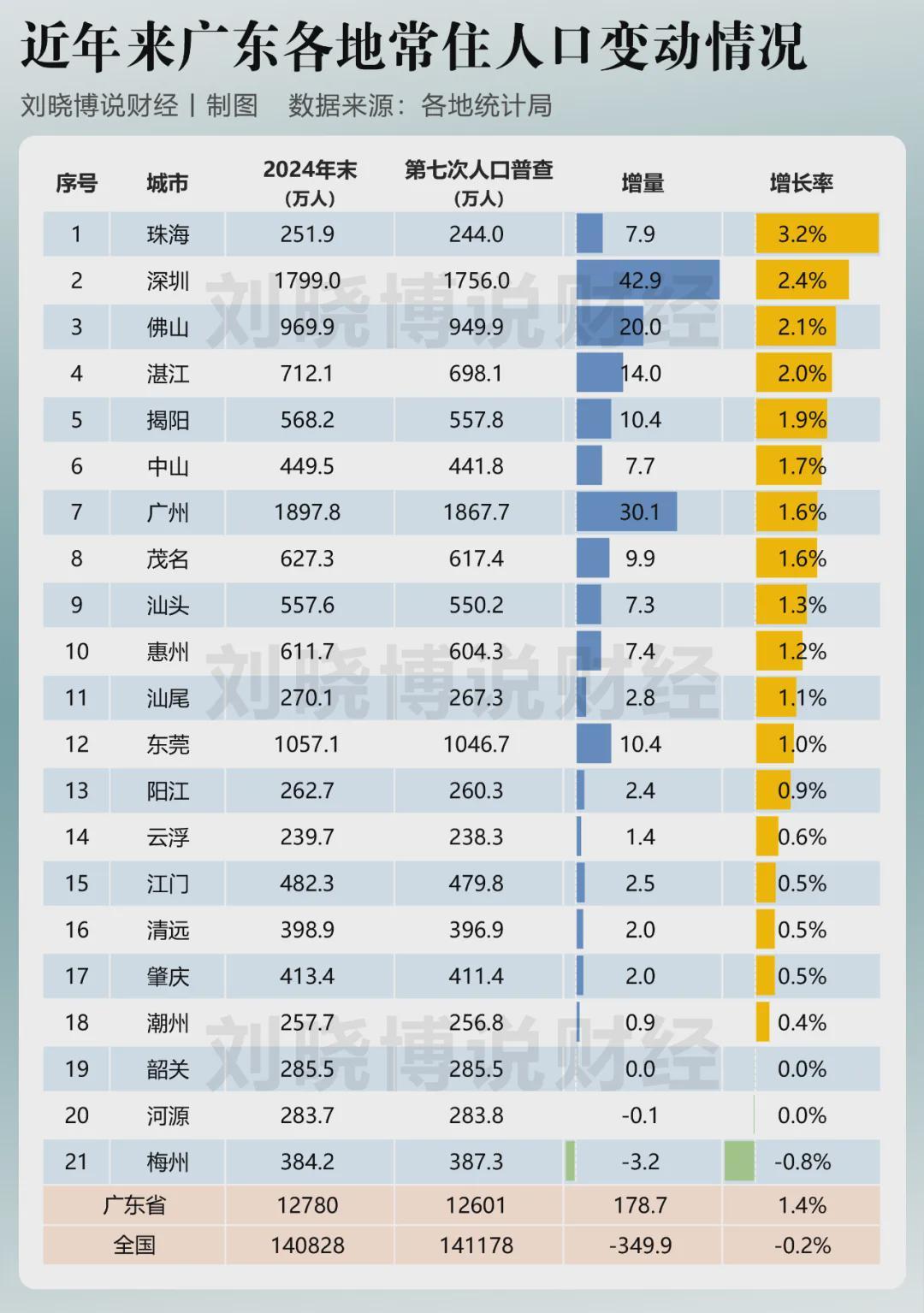

令人意外的是,经济与人口双第一的广东率先迈出了这一步。要知道,广东一直是人口净流入大省,持续保持增长态势。但人口总体增长与个别地区人口减少并不矛盾,地市人口增长与区县、镇街人口调整同样并行不悖。

此次纳入调整的镇街,多数位于粤东西北地区或珠三角边缘地带,具有街道面积小、户籍人口少、人户分离现象普遍等特点。所谓“人户分离”,即常住地与户籍地不一致,许多人选择外出务工。

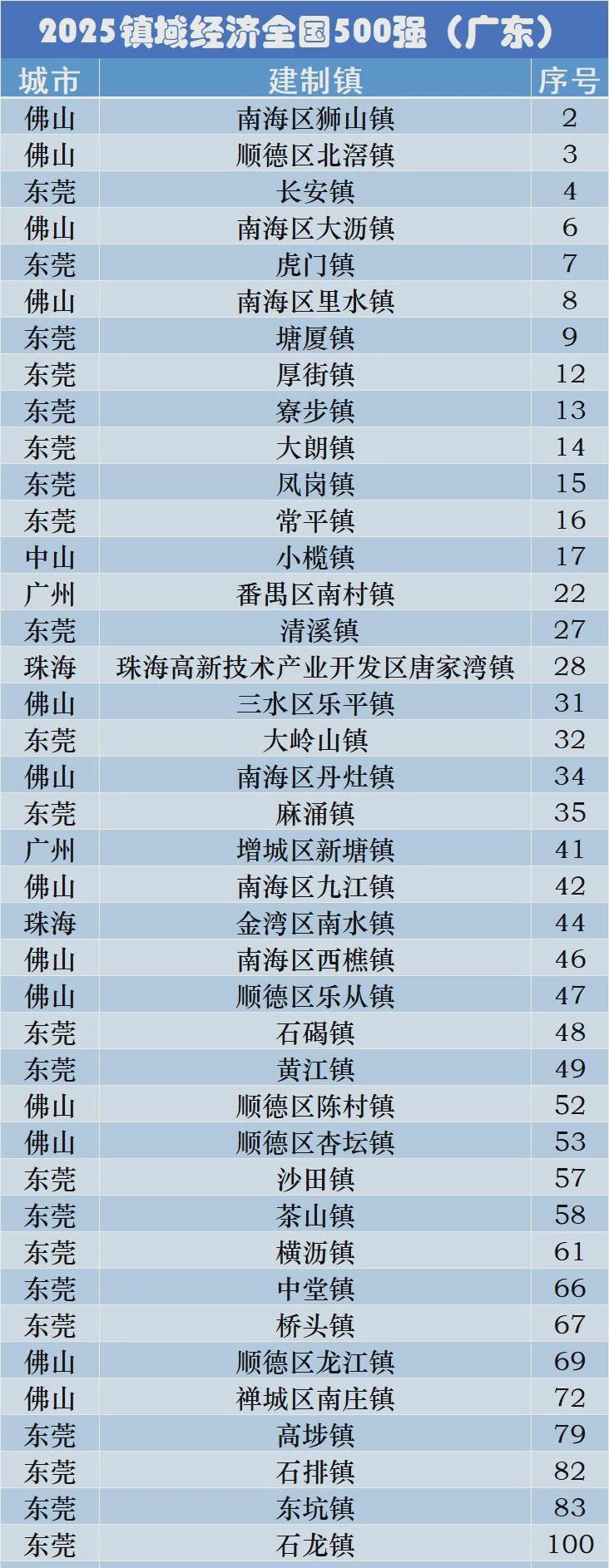

镇街合并后,既能“精简行政机构,节约行政成本”,又能“统筹区域资源、优化空间布局”。这让人联想到20多年前的大范围镇街合并,当时广东近三分之一乡镇完成合并,主要出于做大镇街经济、应对快速发展的考虑。经过上一轮调整,一批千亿GDP强镇诞生,40镇入围全国百强镇,广东成为“强镇经济”的领跑者。

此次调整虽然背景不同,但目标一致——在节省行政成本的同时,做大镇域经济,助力“百千万工程”建设。

人口依旧净流入的广东已率先行动,面临人口流失、自然人口负增长双重压力的其他地区,恐怕也不会等太久。未来,不只是镇街,一些人口小县、人口收缩的城区乃至地级市,同样难以置身事外。

在这方面,顶层政策早已有所布局。日前发布的城市文件提出:“推动中小城市结合常住人口变动趋势,动态优化基础设施布局、公共服务供给,按程序稳慎优化行政区划设置”。关键在于“常住人口变动趋势”,一旦常住人口减少,与之相匹配的财政供养人员、大基建等自然要随之调整。

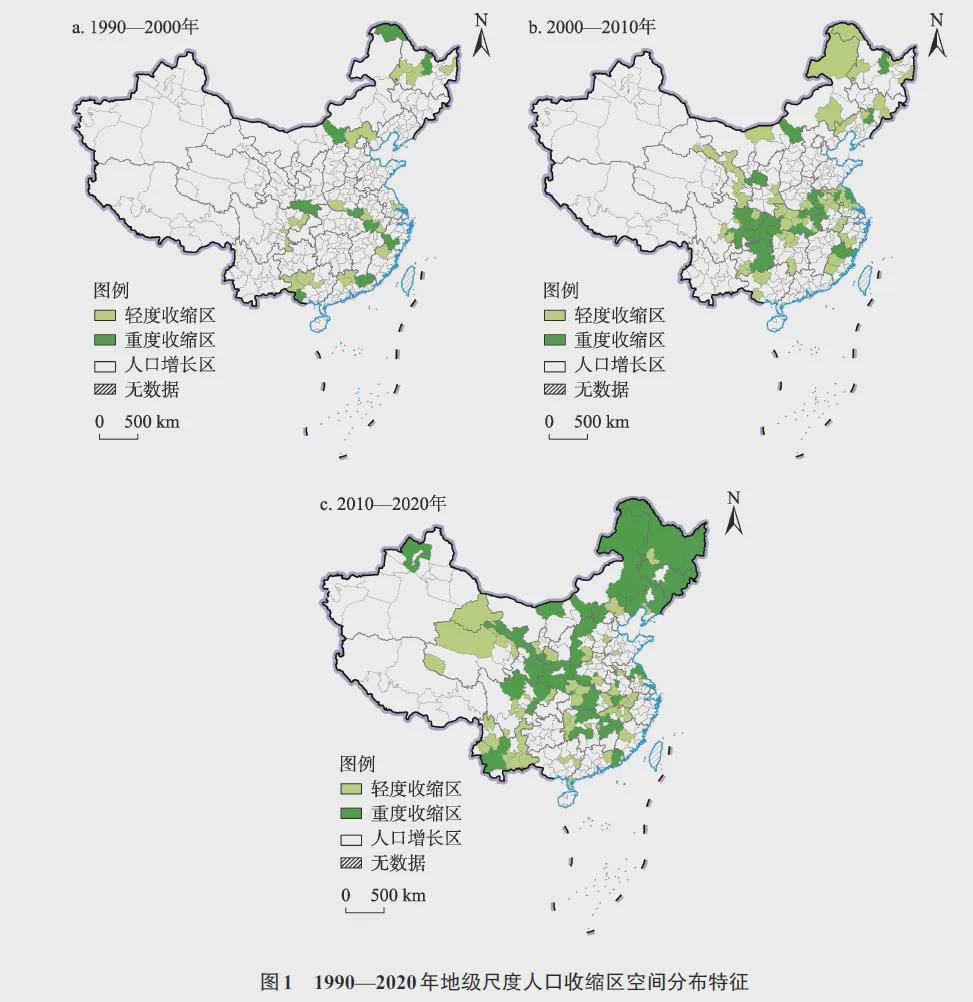

根据吴康教授团队统计,在已公布数据的县区中,2010-2020年常住人口减少的近1500个,其中约1240个为县和县级市。约有1/6县域人口减少了20%以上,属于严重流失;近三分之一流失10-20%,属于明显流失。这些人口收缩的区县,主要集中于东北地区、西部和中部地区,东北尤甚。

与区县相比,镇街人口变动幅度更大,人口流失的地方更为庞大。在许多县域,只有地处县城的城关镇人口还能保持扩张,其他乡镇多数处于收缩状态。值得一提的是,这还是5年之前的数据。最近几年,全国人口大盘见顶,抢人大战日益白热化,未来人口收缩地区只会有增无减。从东北到西部再到中部,从镇街到人口小县再到部分市辖区,调整或将逐步到来。

在镇街合并的浪潮中,东北地区更是先行者。早在2019年,黑龙江伊春市就进行了史上最大规模的区划调整,一次性撤销15个市辖区,设立4县4区,一次性减少11个区,部分辖区被改设为县。同一时期,黑龙江省伊春市和齐齐哈尔市多个街道被撤销,复设为镇,这一举动被媒体称为“撤街设镇”。

从“撤区设县”到“撤街设镇”,与常规的城市化潮流相背离,隐隐有了“逆城市化”的迹象。要知道,在城市化突飞猛进之时,乡镇、县域无不寻求升格为街道、市辖区,融入城市发展的大合唱。然而,最近几年,随着人口大盘见顶,加上城市发展面临“两个转向”,部分地区率先遭遇收缩困境。

人口流失,传统支柱产业优势不再,过去为适应城市发展而设立的市辖区、街道,面临行政成本过高、财政负担过重、独立性不强等问题,亟待变革。同时,部分地区由于人口不足,不再符合街道设立的标准,无论街道合并,还是复归乡镇,都是务实之举。县城和乡镇,财权、规划权都相对独立,拥有更为自主的管理权限,更利于自力更生。

当然,绝大多数地方并不存在逆城市化现象,但镇街、区县调整,或将成为共同选择。无论如何,尊重城市规律,及时“瘦身强体”,告别扩张思维,才是长远之计。