当一篇硕士论文将“1949年建国”误写为“1049年”,将专业术语“母职惩罚”错误翻译为“Outside Option”,甚至凭空虚构一部《离婚法》时,这早已超越普通笔误的范畴。学术殿堂被戏谑为穿越小说创作营的荒诞场景,正在武汉大学真实上演。

更令人震惊的是,这篇存在多处硬伤的论文不仅顺利通过答辩,更获评“优秀毕业论文”。其指导教师为武大经济与管理学院知名学者郭汝飞,作者杨景媛更借此保研成功。当错别字数量远超数据支撑时,学术审查的绿灯为何持续亮起?这场看似魔幻的现实剧,正在解构公众对高等教育的信任。

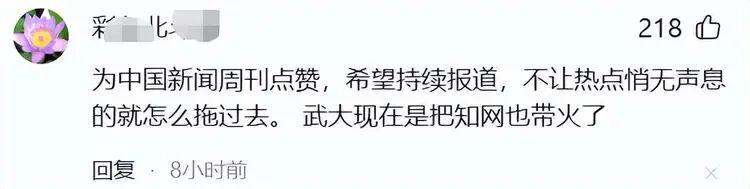

《中国新闻周刊》深入调查后援引多位高校专家观点指出:此类论文质量连本科生标准都难以达标。当31万次下载量将该论文推上武大知网热度榜首时,学术评价体系的公信力正遭受前所未有的冲击。

面对舆论风暴,武汉大学的处理方式令人玩味。从论文下架到重新上架,从下载量激增到“正在核实”,最终以“成立专班调查”收场。这种程序化的应对策略,与五年前李红良论文造假事件的处理方式如出一辙。当沉默成为唯一回应,学术审查机制的溃烂已非个案,而是系统性危机的冰山一角。

追问声中,答辩委员会的集体失明显得愈发荒诞。作为领域内权威学者的郭汝飞教授,当真无法识别“1049年建国”这类常识性错误?当数据矛盾、逻辑混乱、疑似抄袭等问题集中爆发时,“优秀论文”的评选标准是否已异化为关系网络的遮羞布?31万次下载背后,是学术监督的失效,更是教育公平的崩塌。

这场学术丑闻暴露的,是武汉大学从论文撰写到学位授予的全链条失守。当学生能力缺陷演变为制度性溃败,当“个别疏漏”成为掩盖系统性问题的挡箭牌,高等教育最核心的公平基石正在动摇。寒门学子十年寒窗,抵不过一篇漏洞百出的“关系论文”,这种扭曲的学术生态,正在吞噬教育的神圣性。

历史总是惊人相似。2018年李红良事件中,科技部历时三年调查仅得出“图片误用”的结论,处罚力度之轻引发舆论哗然。如今,相似的剧本再度上演,武汉大学是否仍在用“调查中”的拖延战术消耗公众耐心?当学术评价被关系网绑架,当纠错机制彻底失灵,教育的公平性已沦为空谈。

《中国新闻周刊》的炮轰,实质是对整个学术生态的警世之问。当“穿越文”能换取保研资格,当学术造假成本远低于收益,高等教育已站在悬崖边缘。武汉大学作为“985”“双一流”建设高校,其沉默正在将百年学府的声誉推向深渊。

是时候打破沉默了。武汉大学需要给出明确答案:这篇论文如何通过层层审查?谁该为制度性失守负责?郭汝飞教授的指导责任如何界定?校方领导何时能直面公众质疑?学术可以有瑕疵,但不能容忍谎言;大学可以犯错,但不能丧失灵魂。

期待武汉大学能以真相回应时代拷问,用制度重建守护学术尊严。这场风暴不应成为又一场“个别事件”的注脚,而应成为推动中国高等教育改革的转折点。