23岁,一袭黑衣,驾驶价值700万的蒂芙尼蓝劳斯莱斯库里南,在悉尼街头撞飞奔驰司机后,杨兰兰(音译,Lanlan Yang)竟转身离开,片刻后返回却全程保持沉默,既不报身份,也不露真容。没人知道她是否真的叫这个名字,更没人能查清她的钱从何来、父母是谁、护照归哪国管。

这起事件,俨然成为一场全球网友集体破案的“真人剧本杀”。中国网民翻墙挖料,澳洲媒体长枪短炮,连她喝过的咖啡杯都被扒出是日本限量款。然而,越挖越诡异,人越清晰,身份却越模糊。她究竟是高官之女、巨贾千金,还是离岸资产的“人形钥匙”?

答案尚未揭晓,但指控已新增两项:危险驾驶致人重伤,以及未向警方提供个人信息。

好家伙,宁愿多背七年牢狱风险,也不肯说一句“我叫什么,从哪来”?这已不是傲慢,而是一种制度性的沉默。她真的在对抗澳洲法律吗?不,她是在测试全球财富隐匿系统的“防火墙”有多厚。

那台库里南,登记在一家英属维尔京群岛的空壳公司名下;公司股权,被开曼信托层层包裹;信托背后,是瑞士银行的加密账户,连法官都得走跨境司法协作流程才能碰。这哪是买车?这是把“我是谁”这个问题,用法律、金融和地理,打包进了十层套娃。

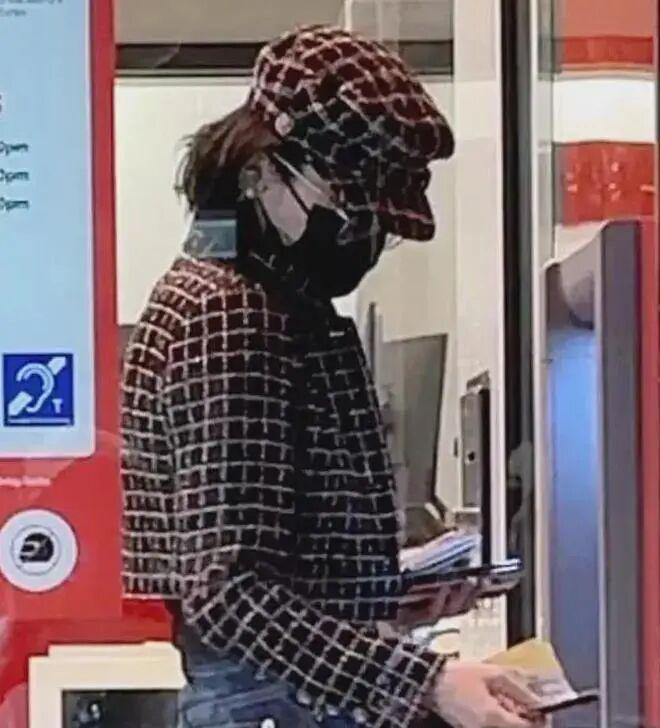

你拆到第一层,看到公司;拆到第五层,看到律师;拆到第十层,发现顶层董事是个巴拿马渔夫——人家连“劳斯莱斯”是车还是船都不知道。更魔幻的是,她本人从不露面。庭审?视频连线。媒体拍照?遮脸。保释出警局?黑纱加墨镜,仿佛生怕镜头多拍一秒,就会触发“身份自毁程序”。

而最荒诞的一幕,发生在媒体曝光后,中国多家媒体跟进报道,转头却集体删稿。不是内容有误,不是证据不足,而是像被一只无形的手轻轻抹去。这操作,比车祸本身更让人脊背发凉。信息可以被删除,但怀疑,已经种下。

于是,“杨兰兰”三个字,从一个名字,变成了一个符号,“天龙人”的代名词。指那些生来就踩在规则之上,财富无需解释,身份无需证明,犯了事,也能用钱、用壳、用距离,把司法程序拖成一场“持久战”的人。

她不是第一个,也不会是最后一个,但她是第一个被全网直播“追捕”的。每一个吃瓜群众都成了侦探:她用的香水、戴的手表、住的小区,全被扒得底朝天。可真相呢?依旧像那辆库里南的反光镜——你看到的,只是你想看到的倒影。

更讽刺的是,她面临的指控,恰恰暴露了法律的尴尬:你可以因为“不报身份”起诉她,却无法强迫一个“法律上不存在的人”自证其身。她的护照是谁发的?不清楚。她的税在哪交?不知道。她的钱从哪来?查不动。

现代司法,建立在“身份可追溯”的基础上,可她,偏偏活成了一个“可移动的法律盲区”。就像黑客,不攻击系统,而是钻进系统的缝隙里,合法地,消失。而她的沉默,不是胆怯,是一种“高级特权”。

普通人犯事,第一反应是解释;她犯事,第一反应是让系统先证明她存在。这已经不是“嚣张”,是“降维打击”。

9月26日,庭审再开。她会露脸吗?会自报家门吗?大概率不会。她的律师会继续说:“无法答辩。”法庭会继续延期。而她,会继续住在悉尼东区的顶层公寓,听着海浪,看着新闻里自己的“传说”,心里清楚:只要结构不塌,名字就不重要。

或许,她的真正身份,从来就不是“谁的女儿”,而是某种全球精英游戏的“通关凭证”,一个能在中澳两国舆论风暴中全身而退的“幽灵样本”。而我们所有人,不过是这场游戏的观众,拼命想看清她的脸,却忘了真正的权力,从不需要被看见。

杨兰兰是谁?也许,她根本不需要是“谁”。她只需要是“一个谜”,就足以让整个系统,为她绕道而行。