作品声明:个人观点、仅供参考

前言

9月23日深夜,卢卡申科刚刚表态支持中国,预言波兰会很快改变立场。

不到24小时,波兰总理图斯克果然宣布重开边境口岸,为中欧班列放行。此前波兰强硬关闭口岸两周,导致300多列车滞留。

波兰为何如此快速转变?卢卡申科凭什么如此精准预判?

编辑:倏禹

卢卡申科话音未落,波兰就秒变"真香"现场

这种打脸来得太快太准。就在卢卡申科会见中方代表的当天晚上,这位政治嗅觉敏锐的白俄罗斯总统就断言,波兰很快会改变立场。

他的理由很简单:中国有的是办法应对波兰的小动作,替代方案早就准备好了,波兰根本扛不住压力。话音未落,第二天波兰总理图斯克就宣布了。

要知道,就在几天前,波兰还在那里硬气得很,内政与行政部长凯尔温斯基信誓旦旦地说,边境口岸将保持关闭状态,直至局势恢复安全。

什么安全局势?俄白军演早就结束了,那些所谓的无人机威胁也拿不出像样的证据。说白了,波兰就是想通过卡住中欧班列这条大动脉,逼中国在某些问题上让步,或者让欧洲看看自己的"重要性"。

结果呢?24小时不到,态度来了个180度大转弯。这速度快得连围观群众都没反应过来,波兰政客们的脸都被打肿了。

卢卡申科这一手预判,简直像足球场上的神级预测,精准到让人怀疑他是不是有什么内幕消息。但实际上,这种预判靠的不是内幕,而是对国际关系的深度理解。

他很清楚,像中国这样的大国,面对小国的"要挟",绝不会坐以待毙。更何况,中欧班列虽然90%经过波兰,但这并不意味着波兰就是不可替代的。

世界这么大,道路那么多,波兰以为自己是唯一的桥梁,这种想法本身就很天真。卢卡申科看透了这一点,所以他敢于预言,也有底气支持中国。

中国亮出北极王牌,波兰瞬间明白什么叫"替代"

波兰的算盘打得噼啪响,结果算漏了最关键的一笔。就在波兰还在那里故作姿态的时候,中国已经悄悄启动了"北极王牌"。

9月22日下午,"伊斯坦布尔桥"轮在宁波舟山港完成装载作业,正式启航开辟中欧北极快航。这条航线有多厉害?单程18天,比中欧班列整整快了7天。

更要命的是,运输成本还能节省15%-20%。这就像是在波兰面前亮出了一把利剑,直接插在了它的软肋上。北极航线一开通,波兰立马就慌了神。

要知道,波兰每年从中欧班列过境费中赚取约15亿美元,这可不是小数目。现在好了,中国不仅有了北极航线,南线也在加速建设。

经哈萨克斯坦、阿塞拜疆至土耳其的南线,今年上半年开行量同比暴涨120%。这意味着什么?意味着波兰的垄断地位正在被快速稀释。

就像一个习惯了独家生意的商人,突然发现隔壁开了好几家竞争对手,而且服务还更好、价格还更便宜。波兰这才意识到,自己根本不是什么不可替代的桥梁,而只是众多选择中的一个。

更让波兰心慌的是,这些替代方案不是临时拼凑的,而是中国早就规划好的。中俄正在联合研发破冰集装箱船,预计2026年交付后可实现北极航线全年通航。

这种战略眼光和提前布局,让波兰的小算盘显得格外可笑。华沙大学经济学院算了一笔账:中欧班列每停滞一天,波兰就要损失83万美元过境费。

这还不算因为班列中断而面临失业的2000多名工作人员。面对这种压力,波兰政府终于明白了什么叫"搬石头砸自己的脚"。

外交桌上谈判,桌子底下早已布好另一盘棋

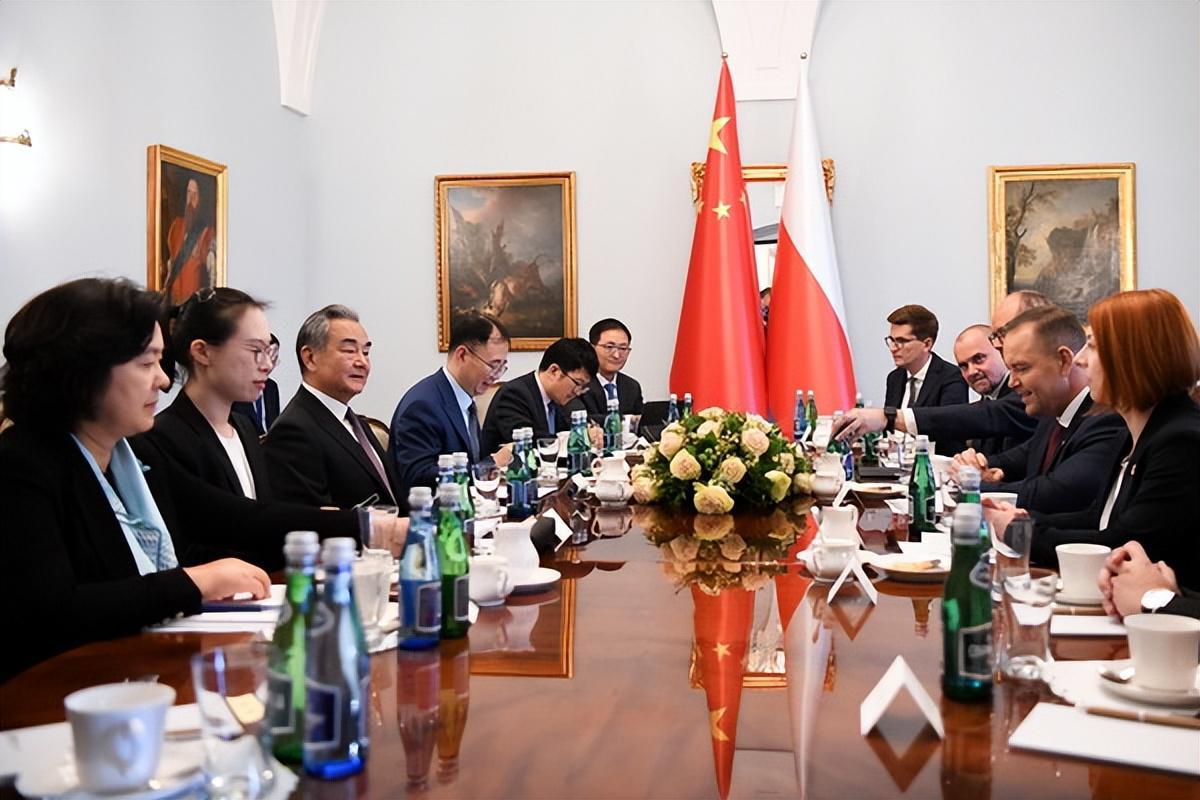

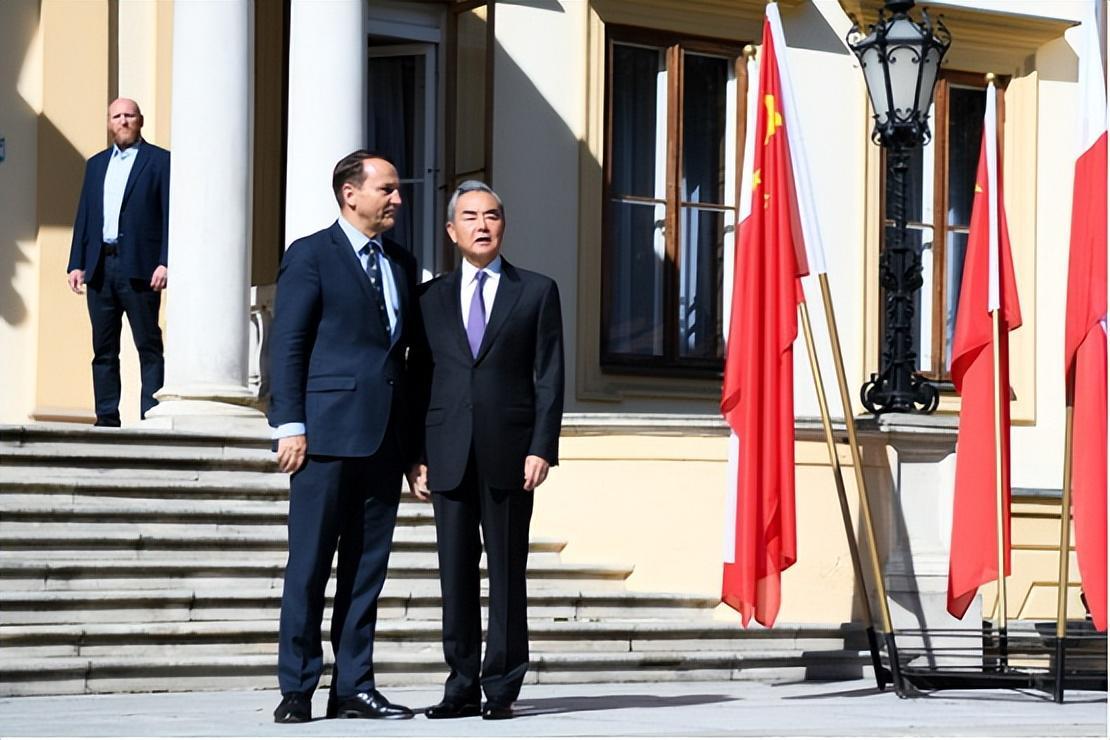

中国的应对方式,展现了什么叫大国智慧。9月15日,王毅外长亲自到访波兰,就边境口岸关闭问题展开会谈。

当着王毅外长的面,波兰承诺愿共同保障中欧班列通道安全畅通。这是外交桌面上的功夫,体现了中国对合作的诚意。

但是,真正的智慧在于"两手准备"。一手是外交努力,另一手是替代方案。就在外交谈判进行的同时,中国悄悄启动了多条后备路线。

这种做法,就像下棋高手,表面上在这个方向进攻,暗地里已经在另一个方向布好了后手。波兰显然没有料到中国的战略定力有这么强。

当波兰以为握住了中国的"七寸"时,中国已经准备好了十几条替代路线。这就是大国与小国思维方式的根本差别。

小国习惯于投机取巧,试图通过卡住某个关键节点获取超额利益。大国的思路则完全不同,既有合作的诚意,也有应对挑战的充分准备。

当波兰发现自己的"要挟"完全无效时,恐慌情绪迅速蔓延。9月18日,波兰内政与行政部长凯尔温斯基还在嘴硬,说边境口岸将继续关闭。

但到了9月23日,图斯克总理就不得不宣布重新开放。这种前后不一致,暴露了波兰决策层的慌乱。

更有意思的是,图斯克在宣布开放的同时,还留了一句话:"如有必要,政府将再次关闭边境口岸"。这话听起来很硬气,但实际上透露出的是心虚和不自信。

就像一个被迫妥协的人,嘴上还要保留最后一点面子。中国的"两手准备"策略,不仅解决了眼前的问题,更重要的是给未来的合作立了规矩。这个规矩就是:合作可以,但"要挟"不行。

波兰的"历史诅咒":关键时刻总是站错队

说起来,波兰这次的表现并不意外。翻开历史书,你会发现波兰有一个奇特的"传统":在重要历史时刻总是选择错误的方向。

这种选择错误不是偶然的,而是深层次的国家性格使然。地处欧洲中心的地缘位置,让波兰既有机会也有危险。但波兰往往高估了自己的战略价值,低估了大国的应对能力。

这次也是如此,波兰以为掐住了中欧班列就等于掐住了中国的咽喉。殊不知,中国早就准备好了多种"咽喉"。

卢卡申科对此看得很透彻,他一针见血地指出:波兰关闭边境完全跟经济无关,就是出于政治目的。更进一步,他认为这是面子工程,波兰想通过这种方式证明自己在北约中的价值。

但这种证明方式选错了对象。中国不是那种可以随便被要挟的国家,"一次不忠,终生不用"的古训在这里得到了完美体现。

波兰的信誉在中国这里已经打了折扣,即使现在重新开放边境,也很难完全恢复。因为信任这东西,建立起来需要时间,毁掉却只需要一瞬间。

更重要的是,中国不会再把鸡蛋都放在波兰这一个篮子里。多元化供应链已经成为不可逆转的趋势,波兰在中欧物流中的垄断地位将逐步被打破。

这种变化对波兰来说是致命的,因为过境贸易是它重要的经济支柱。预计到2025年,波兰在中欧物流中的份额将下降到70%以下,这意味着数十亿美元的损失。

而那些选择与中国长期稳定合作的国家,比如哈萨克斯坦,却因为承接中欧班列南线业务而获得了新的发展机遇。这就是选择的代价。

历史再一次证明,那些试图在大国间投机取巧的小国,最终往往搬起石头砸了自己的脚。

波兰这次算是给全世界上了一课:在全球化时代,没有任何一个国家是真正不可替代的。

结语

波兰这次"认怂",体现的不仅是经济压力,更是对中国综合实力的重新认知。

多元化供应链已成大势所趋,任何国家都不应高估自己的不可替代性。

面对国际合作中的"要挟",你认为最好的应对方式是什么?