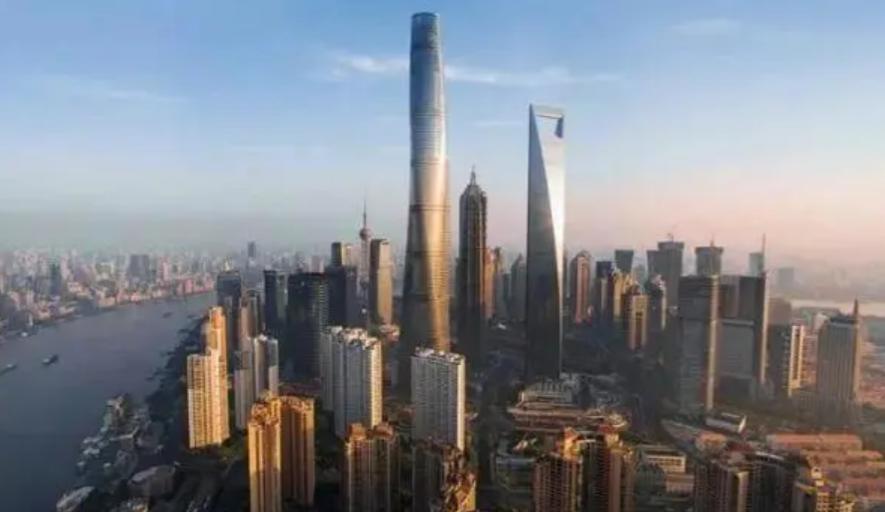

在过去的二十多年里,中国城市化进程迅猛推进,高楼大厦如雨后春笋般涌现,无论是一线城市还是三四线县城,高层住宅都已成为城市景观的重要组成部分。然而,随着这些建筑的逐渐老化,一个严峻的问题浮出水面:当70年产权到期后,这些高楼将何去何从?是成为无法拆除的混凝土垃圾,还是陷入修不好的困境?

许多人倾尽毕生积蓄,甚至动员全家力量,才得以购置一套高层住宅。然而,他们可能并未充分意识到,尽管房屋产权有70年之久,但混凝土的寿命通常只有50年左右。更重要的是,许多高层住宅在不到50年的时间里,就会开始出现各种老化问题,如电梯故障、外墙脱落等。

那么,高楼的未来是否真的如此黯淡?其实,欧美国家早已给出了答案。回顾这些国家的经历,我们可以发现,许多城市从上世纪50年代开始大规模修建高层住宅,初衷是为了缓解住房紧张问题。美国、英国、法国等国都曾在战后掀起过一轮高楼建设热潮,当时的高层住宅曾是中产阶级的首选。

然而,随着时间的推移,这些高楼的楼龄不断增加,维护成本也急剧上升。同时,环境恶化、中产外迁等问题也随之而来,导致许多高楼最终变成了低收入群体的集中区,甚至成为了治安死角。

尽管这些地方的政府曾尝试进行改造,但由于成本高昂、居民情况复杂以及产权和管理制度上的弊端,许多改造项目陷入了修了又坏、坏了又修的死循环。这无疑给我们敲响了警钟。

中国的情况虽然与欧美有所不同,但也同样值得警惕。我国的高楼建设主要集中在1998年住房商品化改革之后,至今不过二十来年。然而,在这短短的时间里,我们已经盖出了数亿栋房子,其中大部分都是高层住宅。在一线城市,高楼大厦几乎随处可见。

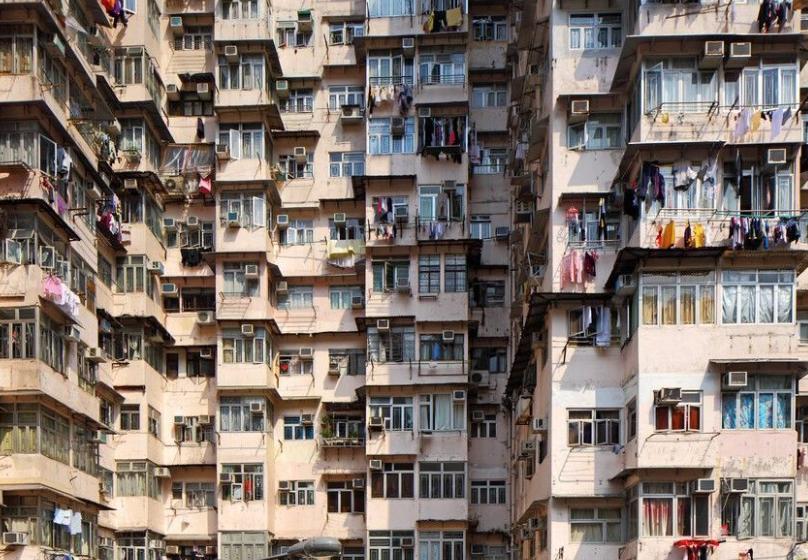

这些高楼大多采用钢筋混凝土结构,设计寿命虽然为50年,但根据建筑专家的说法,真正能撑到50年的并不多。许多高楼在30年左右就开始出现明显老化问题,如电梯失灵、外墙脱落、墙体开裂、管道漏水、保温层老化、消防系统失效等。这些问题已经在部分小区中频繁出现,给居民的生活带来了极大的不便和安全隐患。

例如,在一些15年以上楼龄的小区,居民每天都要提心吊胆地等电梯,担心卡在半空;有的小区外墙瓷砖大块脱落,甚至砸坏了车辆或伤人。这些问题的存在,无疑加剧了居民对高层住宅未来的担忧。

虽然我们有公共维修基金,但早期购房者缴纳的维修金是按当年房价标准计算的。放到今天来看,那点钱根本不够更换一部电梯或进行其他大规模的维修。而新的维修金又需要业主集体同意,这在如今业主分散、意见不一的情况下,实际执行极为困难。

更棘手的是,想要拆除重建这些高楼几乎不可行。城市里高楼密集,爆破根本不可能;采用QB切割法逐层拆除,成本又极高。开发商也算过账,以一栋33层老楼为例,拆除后要建到80层以上才能回本。而国家早已对住宅限高,县城不允许超过18层。这无疑给高楼的拆除重建带来了极大的困难。

现如今,城市更新的微改造成为了主要方向。像北京劲松街道就在2019年引入了社会资本,愿景集团接手后获得了20年经营权,负责物业管理、设施更新等。这种可持续、微利的改造模式在一些大城市开始探索,但在全国范围内推广还面临不少现实难题。

产权到期的问题也让许多人忧心忡忡。中国住宅土地使用权是70年,到期后是否续期、如何续期,国家尚未明确统一标准。虽然目前的政策方向是自动续期,无需申请,但是否要缴费、缴多少费用,这些都还存在不确定性。

而高楼的产权分散、户数众多,一旦涉及产权续期或重建,协调难度可想而知。尤其是随着老龄化加剧、年轻人搬离、房屋出租泛滥,许多高层正在变成过渡性住宅,居住体验和管理水平同步下滑。

更严峻的是,未来高楼的维护费用预测在2031年前后将集中爆发。届时,电梯、管道、外墙等设施将大面积进入更换期,而维修基金又极度不足。物业费上涨几乎是必然选择,但问题是很多人已经不愿意为服务质量不高的物业付钱了。物业公司也不愿意接手老旧小区,这就形成了恶性循环:管理混乱、小区环境恶化、治安问题开始冒头,一些地方甚至出现了群租化转租化的趋势。

专家们的观点虽然各有侧重,但都指向一个共同结论:高层住宅未来的可持续性值得担忧。比如中科院的刘科院士就指出,高层建筑使用大量混凝土,不能降解,拆除后处理成本极高,将成为城市治理的新负担。

欧美曾走过这条路,现在轮到我们自己面对。如果没有制度层面的创新、资金机制的突破、管理水平的提升,那些曾经风光无限的高楼,未来也可能变成城市治理的沉重负担。

目前国家已经出台了限制高层建设的政策,明确县城住宅最高不得超过18层,且比例控制在30%以内。这说明问题早已经纳入治理视野,关键是怎么解决已经存在的存量高楼问题。

面对这些挑战,我们更需要从产权制度、维修机制和社会资本参与等方面联动改革。高楼不是不能住,而是不能放任不管。只有从制度设计、技术升级到管理能力全面提升,才能让城市高楼真正成为可持续的宜居空间。