近期,稀土市场成为全球关注的焦点。一边是G7和欧盟暗中谋划设定稀土价格下限,并计划对中国出口的稀土加征关税;另一边,美国前总统特朗普更是放出狠话,声称要对中国稀土加征200%的关税,甚至扬言要“摧毁中国”。

这一系列组合拳看似凶猛,实则暴露了美西方的焦虑与无力。这场博弈的核心,并非简单的资源争夺,而是产业链控制权的较量。

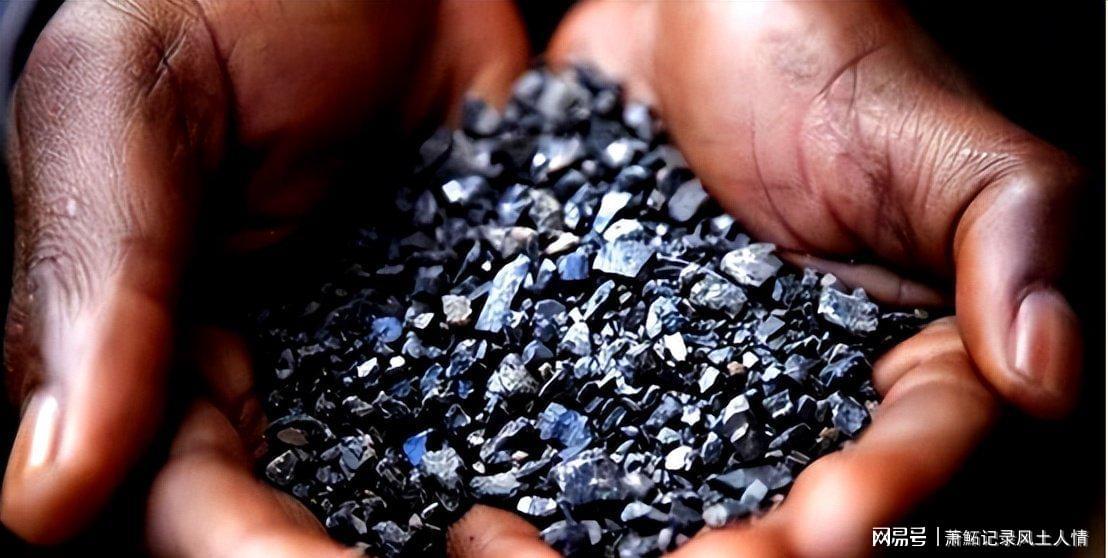

要理解这场博弈的本质,首先需要认清稀土的战略价值。稀土并非普通的“土”,而是被誉为“工业维生素”的关键材料。全球17种稀土元素中,任何一种的缺失都可能导致新能源汽车电机停转、核潜艇声呐系统失效,甚至影响手机芯片和风力发电机的性能。

可以说,谁掌握了稀土,谁就掌握了未来高端制造业的命脉。

中国在稀土领域的地位无可撼动。全球40%的稀土储量集中在中国,2023年中国稀土产量占全球近70%,达到24万吨。更关键的是,中国拥有全球90%以上的稀土冶炼分离产能,形成了从矿石开采到永磁体、催化剂生产的完整产业链。这意味着,即使其他国家拥有稀土矿,也必须依赖中国的加工技术,否则矿石只能成为无用的石头。

美西方对此心知肚明。G7国家中,除日本外,其他六国在稀土磁铁、电池金属等关键材料上高度依赖中国。今年6月,G7推出“关键矿产行动计划”,试图通过设定价格下限、加征关税和“碳税”等手段摆脱对中国的依赖。然而,这些政策从一开始就注定难以奏效。

以价格下限为例,美国国防部曾为镨钕设定110美元/公斤的保底价,比市场价高出近两倍,旨在扶持本土企业。但澳大利亚的实践表明,这一政策难以持续。为支撑本土稀土企业,澳大利亚政府投入1.35亿澳元,却因工业电价高企(南澳大利亚州电价达150澳元/兆瓦时)导致企业无法盈利。

即使设定价格下限,若成本居高不下,本土产业仍难以为继。更讽刺的是,G7内部意见分歧严重,部分国家主张直接对抗中国,部分则倾向于“地理限制”(如规定政府采购只能使用本地稀土),但连这一最低共识都未能达成。

加征关税的计划同样漏洞百出。G7官员提议按稀土生产中可再生能源的使用比例计算税率,美其名曰“碳税”,实则试图通过技术性手段限制中国产品。然而,中国的稀土冶炼技术已升级至第三代,提取率达95%,远超西方的30%,环保标准也优于多数国家。

反观美国,加州芒廷帕斯矿虽储量丰富,但重稀土严重缺乏,且矿石需运至中国加工。美国至今未建立完整的冶炼产业链,重建至少需5年,成本是中国的3倍以上。美国国防部曾向唯一稀土生产商MP Materials注资,但该公司仅能满足美国5%的需求,技术上仍依赖中国支持。

特朗普的威胁更是暴露了美国的焦虑。8月25日,他会见韩国总统时声称:“中国必须向我们提供稀土,否则将加征200%关税,这能摧毁中国。”然而,这一威胁不仅荒谬,更暴露了美国对稀土产业链的失控。加征关税最终将推高美国制造业成本,损害自身利益。

中国的稀土管制完全合法,旨在保护不可再生资源、修复生态,符合全球可持续发展趋势。特朗普的200%关税威胁,不过是一张“废牌”。

G7和美国的困境源于对博弈核心的误判。这场较量并非“谁有矿”的比拼,而是“谁能掌控产业链”的争夺。美国试图通过芯片卡中国脖子,却不愿承认中国在产业链中的不可替代性,本质是霸权思维的体现。

反观中国,一边通过出口管制保护资源,一边加大技术创新,稀土专利数量超过世界其他国家总和,技术壁垒日益巩固。这场博弈的赢家,注定是那些能平衡资源保护、技术创新与国际合作的国家。

未来,随着新能源汽车、人形机器人等产业的爆发,稀土需求将持续增长。中国的配额调控和技术优势将使其在定价和供应上掌握更大主动权。美西方若继续采取“下黑手”的策略,最终只会陷入供应链断裂的困境。

在工业时代,稀土如同“维生素”,谁掌握了其供应,谁就掌握了发展的密码。这一真理,不会因任何威胁而改变。