免责声明:本网发布此文章,旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辩解!如事实如有疑问,请与有关方核实。

谁能想到,在武当山脉的隐秘深处,竟隐藏着一段令人不寒而栗的历史。

在中国这个以孝道为先的国度里,却曾存在过一种令人发指的习俗——在湖北的一些偏远山村,老人年满六十后,无论健康与否,子女都会将他们背进山洞,封门锁洞,任其自生自灭。这种名为“寄死窑”的陋习,光是听闻便让人心生寒意。

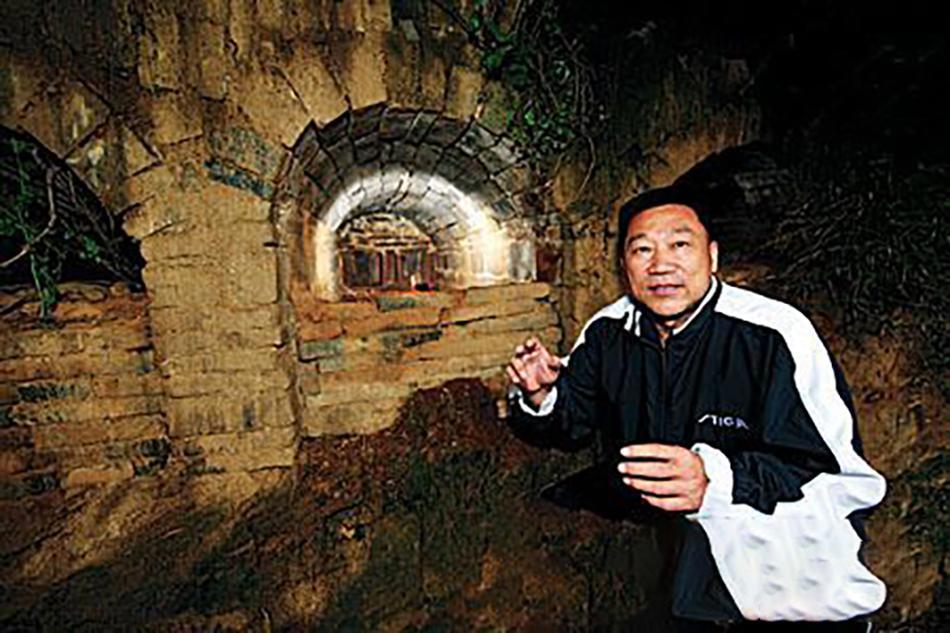

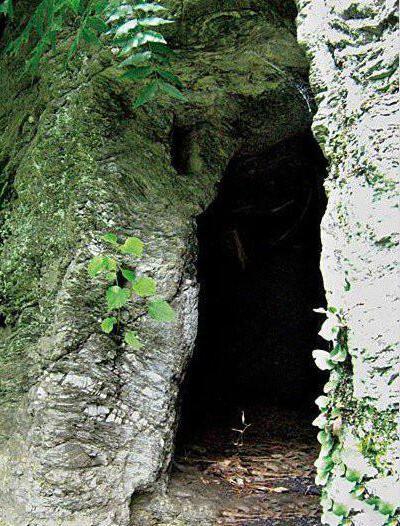

2001年秋天,一位研究民俗多年的大学教授刘守华,在武当山进行田野调查时,偶然发现了这些神秘的窑洞。这些窑洞紧贴山崖,外观看似普通,但靠近时,从洞内吹出的冷风却让人不寒而栗。

当地村民告诉他,这些窑洞就是“寄死窑”,专门用来安置年迈的老人。这种习俗,与敦煌莫高窟壁画上的某些场景惊人相似,甚至古希腊的斯巴达也有类似做法,将体弱的老人和婴儿遗弃在山上。这反映出,在资源匮乏的时代,人类往往会选择牺牲那些无法“产出”的群体。

然而,湖北的“寄死窑”却有着独特的“规矩”。

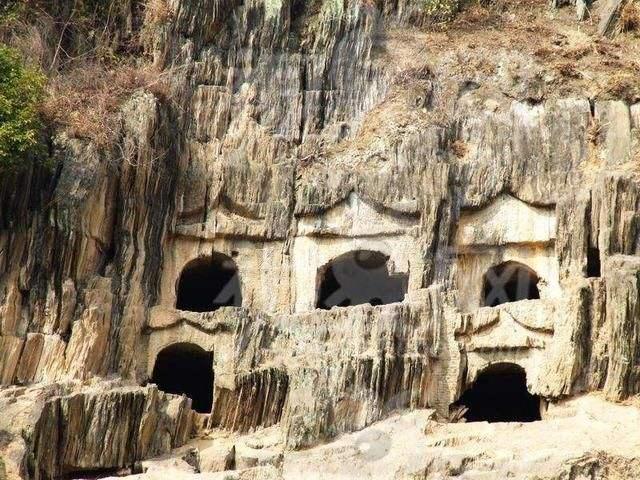

这些窑洞分男女,男性的窑洞稍宽,女性的略小,显示出社会资源的倾斜。窑洞内没有水源、没有被褥,只有供放小件物品的石槽。门闩的刻痕清晰可见,仿佛在诉说着一段段被遗忘的往事。

追溯历史,春秋早期,古麋国社会动荡,粮食匮乏,灾年频发。一些老人主动要求进入窑洞,以成全子女的生存。这种行为在当时被视为“高尚牺牲”,仿佛老人的消失是家族得以喘息的恩赐。这与后来日本的“姥舍山”故事如出一辙——儿子因贫困将母亲背到山中遗弃,母亲沿途折树枝为标记,最终儿子良心发现返回寻找。

到了隋朝末年,“寄死窑”的习俗愈发盛行。与先前老人自愿进入不同,此时已成为一种强制规则——只要年满六十,无论意愿如何,都必须进入窑洞。

在风雨交加的夜晚,子女背着父母上山。老人有的默默流泪,有的空洞地盯着地面。仪式流程精细:第一天送两顿饭,第二天一顿,第三天直接断绝供给,不问生死。这种逐渐断绝的方式,让感情慢慢消逝,也让道德找到台阶。

直到唐中宗李显为荆州都督时,朝廷下令“禁止寄死窑”,并大力宣扬“尊老”理念。这一举措,既是国家德政的体现,也隐藏着中央权力削弱地方家族专制权的意图。然而,尽管窑洞被废除,仪式逐渐消散,但“寄死窑”的记忆却像刺青一样,深深烙印在人们心中。

2005年,考古专家对武当山的窑洞进行了新一轮调查。有学者提出,这些窑洞可能并非“弃老”之地,而是祭祀祖先的“祭祀窑”。他们认为,窑洞内未发现大量人骨,且结构讲究采光保暖,更像仪式场所。这一说法引发了广泛讨论,毕竟历史解释总是随着时代的变迁而不断更新。

然而,无论“寄死窑”的真实用途如何,它留给今人的阴影却挥之不去。在当今农村,六十岁以上的老人越来越多,有的老人一年难见儿女几面,一餐热饭成为奢望,一场小病无处诉说。甚至有个别极端案例,子女因家庭困难直接对老人不管不问。

这不禁让人思考:人过六十是否真的成了累赘?有些老人甚至觉得,自己多活一天就是拖累后代一天。这种自我规训的劲头,比子女动手还要坚决。制度断层、资源焦虑和文化惯性的三重交锋,将一个人送进山洞里慢慢等死,却还能被包装成“大义”。文明社会的进步,不仅在于物质的丰富,更在于对底线的反复确认。

归根结底,“寄死窑”的残酷传统,是历史洪流中的一粒石子,却足以让现代人冷汗涔涔。它提醒我们,当生存成为问题时,道德随时可能让位于生存。

有些事情,哪怕过去一千年,也值得我们反复审视。真正的“孝”,从来不是被逼出来的,而是源于内心的关爱与尊重。如果制度完善、保障充足,谁还会去琢磨什么“寄死窑”呢?到头来,还是那句老话:非不能也,实不为也。