中国人勤俭持家,骨子里讲究一步一个脚印地过日子。

但这几年,有些人却总在我们身边鼓吹一种轻松暴富的幻想。

如今,为了“掏空”老百姓的钱袋子,一些人还编造出来了5大谎言,几乎都“害人不浅”。

那么,这5大谎言都有什么?你中招了吗?

理财陷阱

打开手机,“你不理财,财不理你” 这类金句随处可见。

它总在悄悄勾着人的情绪,没理财的人会焦虑,怕错过赚钱机会被时代落下。而已经理财的人会贪心,总想着靠这更快实现财富自由。

跟着这份焦虑和贪心,各种理财课、基金课、股票课全冒了出来。

而且,这些内容都喊着“零门槛”,宣传得特别夸张,比如“每天半小时,奶茶自由到手”“轻轻松松月入十万”。

可实际上,这背后藏着很深的陷阱。

咱们普通人在网上看到的理财,几乎都是最基础的内容,很多百度一下就能查出来。

可不法分子却用这种“理财课”,收取几百上千的学费,专门坑想走捷径的人。

更危险的是,这种理财背后的高风险。

之前常听说,有人听“专家”的话,抵押房产投 “高收益项目”,结果平台卷款跑路,房子没了,钱也没了。

其实,这些“理财”早变了味,就是包装过的合法赌博。

所谓的稳定盈利,其实全靠运气。

就像刮刮乐,少数人赚了钱就被当成功案例宣传,大多数人跟风后只能成 “韭菜”。

而推这些项目的人,根本不是帮人赚钱,就是盯着别人的本金。

总之,想实现财富自由,从来没有捷径,得靠长期稳健的积累。

记住,只说收益不提风险的,都是在割韭菜,多留个心眼,别让 “暴富梦” 变成 “破财坑”。

农村常见骗术

如今,农村里不少乡亲想靠种地养殖多挣点钱,这就给了骗子可乘之机。

他们常打着 “高收益农业项目”的幌子上门,嘴里喊着“种这种苗一年就能回本”“养这个准保稳赚不赔”。

好多农户信了,拿出多年积蓄买种苗,可等种下养上才发现被骗了。

原来,大家买的种苗要么是劣质的,要么根本不适合当地水土。

可等想找公司说理时,早就人去楼空,最后只能看着地里的庄稼、圈里的牲口发愁,血本无归。

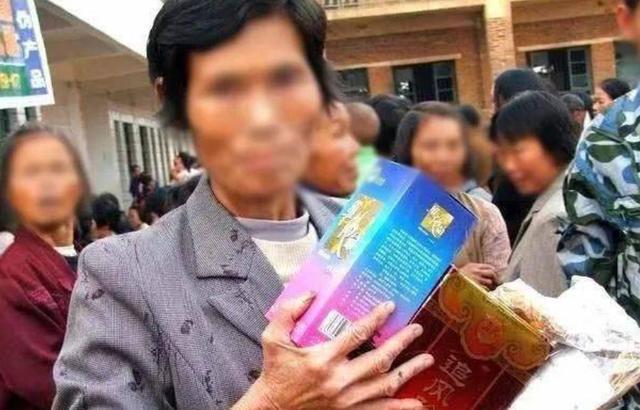

除了坑农户,骗子还特别爱盯着农村老人。

他们会在村口、集市摆个摊子,搞 “免费健康讲座”,先给老人免费体检、送鸡蛋或健康卡,哄得老人心花怒放。

可体检完,他们就开始吓唬人。

这些人会故意夸大老人的病情,说 “再不治就会恶化”,把老人吓得慌了神。

接着,他们就推销那些包装得很高级的保健品,说能治百病,一盒就要几千甚至几万块。老人被恐慌冲昏头,就赶紧掏钱购买,

可买回家才发现,这些都是三无产品,不仅没用,还耽误了去医院接受正规治疗,身体越拖越差。

除了以上几种之外,如今的骗子还有新花样,搞起了“AI名医直播” 骗老人。

他们用换脸技术,把视频里的人换成知名医院的专家,对着镜头 “远程问诊开方”,之后再把所谓的 “特效药” 快递过来。

老人以为遇到了真专家,赶紧花钱买药。

可吃了之后不仅没效果,还常出现头晕、恶心等副作用,有的病情甚至加重了,这才知道上了当。

其实,骗子就是看准了农村信息没那么灵通,老人风险防范意识弱,才用利益诱惑、情感吓唬的手段精准行骗。

乡亲们可得多留个心眼,遇到 “天上掉馅饼” 的事,多跟家人商量,别轻易相信陌生人的话,才能避免被骗。

房地产 “买房必升”

过去这些年,不管是街头广告还是身边人聊天,都在把房子吹成 “稳赚不赔” 的宝贝。

不少家庭被这话打动,把一辈子的积蓄都拿出来,还背上二三十年的房贷,就盼着房子能涨。

可谁知道没多久,市场就变天了。

如今,房价不再只涨不跌,反而一路往下走,连一线城市都没能幸免。

有些曾经热门的楼盘,价格直接砍了一半,就算降价促销,也没多少人愿意买。

而且,没人知道这下跌什么时候才到头,之前盼着升值的人,现在心里只剩慌。

房价一跌,麻烦就全来了。

曾经以为能当 “保障” 的房子,现在成了甩不掉的 “债主”。

购房者不仅本金套在里面,每个月还得还几千甚至几万的房贷,只能省吃俭用。

在房贷面前,旅游、买新衣服这些都不敢想,生活质量一下降就是几十年,当初的 “好日子” 成了泡影。

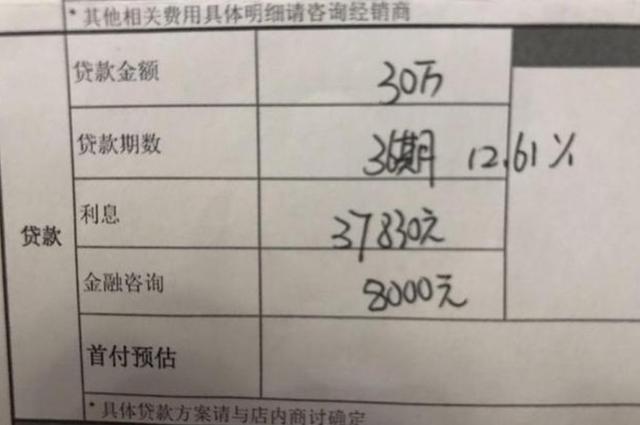

超前消费陷阱

现在打开手机刷视频、逛购物软件,总能听到“不花钱就是不享受生活”、“钱挣来不花留着干嘛”。

这些话,故意把花钱和对自己好绑在一起,让你觉得不买东西就是亏待自己。

本来没想买的人,听多了就会焦虑,生怕自己落后,慢慢就被绕进了消费的圈套里。

此外,为了让你更愿意花钱,商家还搞出了好多 “方便” 的工具。

信用卡、花呗点几下就能用,分期付款、免息活动看着特别划算,让人感觉花钱没那么心疼。

而且,一到节日,满减、秒杀、限时抢购就来了,商家故意营造出 “不买就亏了” 的紧张感,好多人本来只想买一件,最后忍不住多掏了钱。

可大家没注意到,这些消费背后藏着不少陷阱。

比如 “299 元尊享套餐”“分期买大牌包”,看着每月还款不多,但算上利息或者隐藏的溢价,最后要花的钱比原价还多。

而且还款周期一长,很容易忘了自己欠了多少。

还有人因超前消费,陷入了“精致穷”:

表面上用着名牌、过着光鲜的生活,实际上欠了一屁股债,银行卡里连一点储蓄都没有,稍微有点事就慌了神。

更重要的是,一旦陷入超前消费,麻烦就会跟着来。

一开始可能只是觉得花点钱无所谓,慢慢就对花钱没了感觉,花销越来越大,工资根本赶不上还款的速度。

要是遇到突然生病、失业这种事,手里没点储备金,生活一下就会失控,只能拆东墙补西,越欠越多。

所以,超前消费就是个生活陷阱,它让你当下爽了,却把压力变成了长期的负债。

“鸡娃”陷阱

如今,不管是学校门口发传单的,还是家长群里的聊天,总有人说“别家孩子三岁背古诗、五岁学编程”。

在同龄人里,要是自家孩子没报班,就好像马上要被甩在后面。

顺着家长们的这份想法和焦虑,各种烧钱的教育项目,开始铺天盖地而来,让家长们不得不纷纷为孩子报名。

为把孩子培养好,课外班从语文数学到舞蹈绘画,一个都不少报。还有动辄几万块的夏令营,家长们也毫不犹豫。

据悉,很多家长一年在“鸡娃”上门,要几万甚至几十万。

可投入这么多,结果却常常让人失望。

孩子每天被课程压得喘不过气,慢慢开始讨厌学习,有的甚至出现厌学情绪,一提到上课就抵触。

就算硬着头皮学,成绩也没见多大提升,反而因为压力大变得精神萎靡。

家长这边更不好过,看着积蓄一点点缩水,孩子状态却越来越差,心里又急又累,好好的生活全被“鸡娃”搅乱了。

其实,这种“鸡娃”背后,全是商家的心理操控把戏。

他们特别会利用 “从众心理”,总在宣传里放大 “别人家孩子” 的优秀,把教育包装成一场你追我赶的军备竞赛。

家长看着别人都在 “鸡娃”,生怕自己不跟进就亏了,不知不觉就被卷入这场焦虑旋涡里,乖乖掏钱买单。

说到底,这所谓的 “鸡娃” 产业链,早把教育变成了生意。

对于家长来说,与其盲目 “鸡娃”,不如多听听孩子的想法,给他们留些成长的空间。

信息来源

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1843872900141394521&wfr=spider&for=pc