1930年11月14日清晨,长沙近郊识字岭被浓雾笼罩,空气中弥漫着压抑的气息。押解队的皮靴踩在湿润的泥土上,发出沉闷的声响。军官晏国务漫不经心地吩咐:“快些。”士兵们举起枪,对准一位年轻女子——杨开慧。她挺直脊背,眼神中毫无惧色。枪声划破雾幕,她的身体向后倒去。随行医生草草探了探鼻息,含糊地说了句“完了”,押解队便匆匆收队。然而,谁也没有想到,生命的微弱火苗仍在她胸腔中残存。

子弹撕裂的,不仅是一个母亲的血肉,更是国民党特务精心布下的恐怖与谎言。当天傍晚,识字岭脚下的小酒馆里,晏国务和几名手下喝得满脸通红。忽然,一名哨兵跌跌撞撞地闯入:“报告,那个女共产党员……好像还有气!”晏国务的酒杯一顿,冷笑一声:“去补一枪。”于是,一个叫姚楚忠的小兵被推了出去。这一步,成了他此后四十年夜不能寐的梦魇。

这段历史并非从枪决那一刻开始。时间拨回1927年秋收起义前夕,毛泽东接到中央指示,赶赴湘赣边区。离家那天,杨开慧把一双新编的草鞋塞进他的背篓,轻声提醒:“乔装成郎中,安全些。”这一别,两人竟成永诀。长沙的白色恐怖迅速升级,何健公开悬赏捉拿“毛贼家属”,暗探密布。直到井冈山交通员带回“杨开慧已遇害”的消息,毛泽东才在山巅的寒风中写下“百死莫赎”,却不知这消息是地下党故布的烟幕。

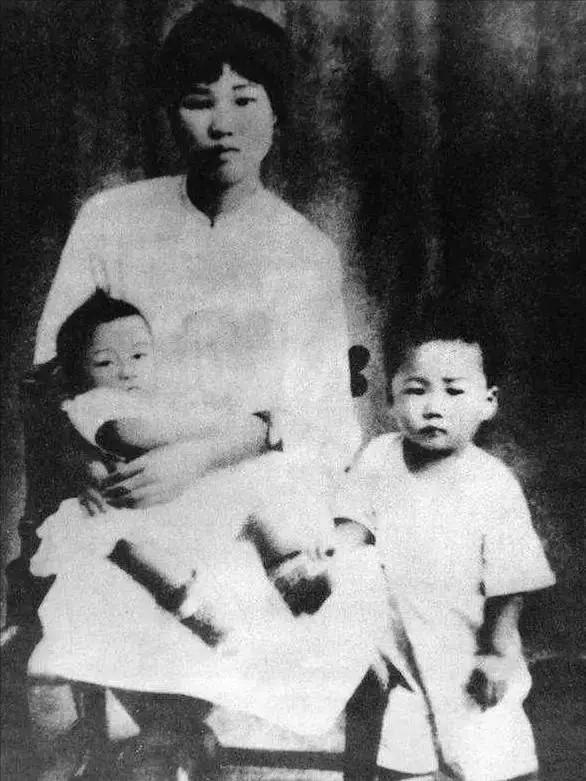

在漫长的岁月里,杨开慧始终在暗夜中奔波。孩子被寄养在母亲家,她则以笔为枪,在长沙、安源之间来回传递情报。1930年10月24日,她趁毛岸英八岁生日偷偷回到板仓。没想到,一名乔装商贩的特务守在巷口,不到半小时,60多名便衣蜂拥而至。那张刊登在《新民晚报》的“女共首要被捕”报道,成为特务们邀功的筹码,也是后来毛岸英在狱中读到的唯一一纸外界信息。

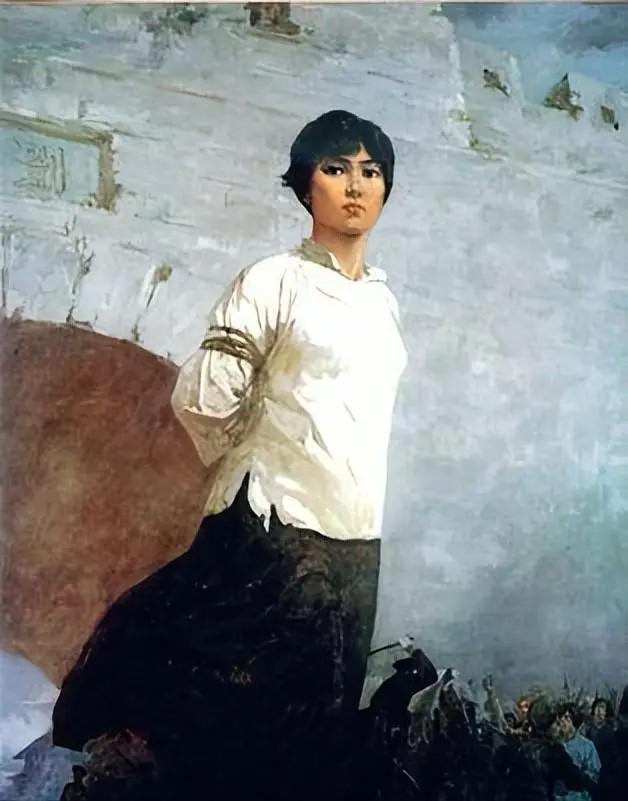

羁押期间,威逼利诱从未停歇。何健放话:“只要公开与毛泽东脱离夫妻关系,可全家无事。”杨开慧抬头,淡淡一句:“海枯石烂,也不改初心。”鞭痕一道道落下,却换不来她半句动摇。国民党法院草草成案,11月14日便是行刑日期。

那天的第一轮枪响后,杨开慧并未立即死亡。姚楚忠赶到现场时,看见她微张双眼,似乎在搜索天空里最后一抹光。年轻士兵的手发抖,枪口移到心口,扣动扳机,鲜血溅在枯草上。尸体被匆匆掩埋,文件呈报“正法完毕”。晏国务安心领赏,长沙街头的酒气与血腥味混杂,谁会在意一个26岁女子的二次中弹?

1946年,毛岸英辗转回国,他在延安病房里向父亲低声重述母亲最后的嘱托:“爸爸一定能赢。”老人泪水盈眶,却依旧不知道那惊心一瞬的“未死又死”。直到新中国建立,相关档案陆续解密,仍无法拼凑出全部细节。

1970年冬,岳阳劳改农场。白发苍苍的姚楚忠主动找到管教,嗓音发颤:“我有罪,要交代一件旧事。”调查组连夜启程,记录本上第一次写下“枪决未死,补枪”几个字。消息报到北京,毛主席听完汇报,沉默良久,只说:“查清楚,照国法办理。”姚楚忠被移送审判,判决书以“故意杀人、反革命罪”定其死刑。行刑前,他一句“若早知今日,宁愿扛着她冲出封锁”飘散在寒风中,已无力洗刷血痕。

这桩迟到四十年的真相,将湖南雨夜撕开了一道缝。档案显示,杨开慧是1921年入党的第二位女党员,比后来大多数将帅都早;她的牺牲既是个人悲剧,也是组织的巨大损失。遗憾的是,当年的医疗条件与环境根本不允许奇迹发生,即便有人敢于施救,也极难护她脱离何健的魔爪。

有人好奇,为何姚楚忠等到1970年才开口?一部分原因是怕被追责,更根本的,是时代更迭让他看到了善恶的边界——新中国在教育、土地、劳动制度上的巨变,令昔日刽子手意识到“活着不是为了苟且”。但法律无情,正义亦不拖延,补枪者必须为一声枪响付出代价。

杨开慧的名字后来镌刻在湖南烈士公园纪念碑上,与千千万万无名者并立。毛主席写下“我失骄杨君失柳”,墨痕里藏着个人悲怆,也映照革命者的铁血信念。历史并未因补枪而终结,它只是把一颗子弹的回声,留给后人去辨识正与邪、黑与白的界线。