近日,曾经在台海地区频繁进行“自由航行”的美国军舰,其态度发生了显著转变,开始在各类场合强调“避免误判”。这一转变并非源于美国突然的和平觉醒,而是与福建舰电磁弹射系统的视频公开密切相关。

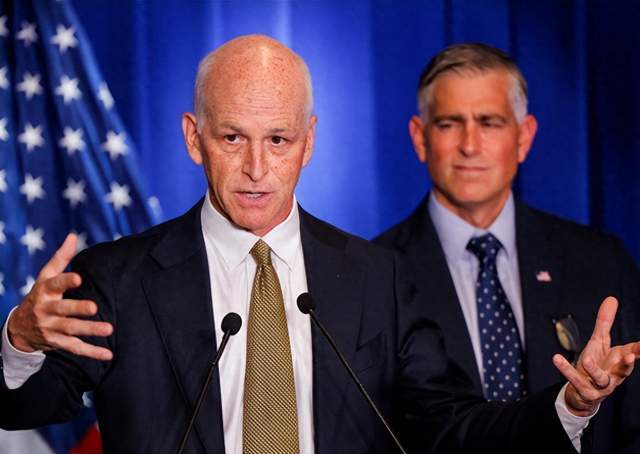

9月22日,中国官方罕见地高调展示了这一核心技术。同一天,美国国会军事代表团正在北京访问。面对中方国防部长董军的强硬表态,美方代表亚当·史密斯的态度发生了180度的大转弯,开始高呼“对话”“沟通”“误判不可承受”。

从时间点上看,这一系列动作并非巧合,而是中国精心设计的组合拳。福建舰的出现,不仅是一次技术展示,更是一记战略级的威慑。

这一变化背后,是中国对美战略博弈节奏的主动把控。美方代表团的急转弯,正是对现实格局变化的被动回应。

美国当然清楚福建舰电磁弹射技术的意义。这不仅仅是舰载机起飞速度的提升,更是中国海军远洋作战能力的实质性跃升。

尤其在配套歼-35舰载机之后,福建舰的作战半径、出动密度与隐身打击能力,首次达到了与美军“福特”级对等的门槛。这意味着,美国在西太平洋的“技术壁垒”第一次真正被撕开了一个口子。

在福建舰震撼亮相的当天,中方还向美方传递了三重信号:技术、外交、立场。视频公开后不久,国务院副总理何立峰与国防部长董军分别会见了以亚当·史密斯为首的美国国会议员代表团,立场清晰、表态坚定。

董军直接划出了红线:台湾问题、南海问题,绝无妥协空间。何立峰则传达了元首通话精神,强调中美经贸关系的“稳定、健康、可持续”。

史密斯的反应是典型的危机管理语言。他不再谈论“航行自由”,不再强调“威慑中国”,而是连续多次提及“避免误判”“控制风险”“加强沟通机制”。

这并不代表美国放弃了强硬立场,而是美方清醒地意识到,当前的军力部署节奏和后勤能力,根本无法支撑他们想要的对抗强度。

尤其是福建舰所代表的中方远洋能力跃升,使得美国原本依赖的“第一岛链封锁”构想变得越来越虚幻。如果说技术是导火索,那么美方的结构性困境才是真正的转向动因。

截至2025年9月,美军已将60%的海外空军和55%的水面舰艇调往印太地区,但后勤系统严重老化——仅有44艘商船可用于战时补给,其中30年以上船龄的占比高达七成。

更糟糕的是,美方多域特遣部队在日韩推进部署时,也遭遇了盟友的抵触。日本国内反对设立常驻指挥机构,韩国则对美军侦察单元干涉主权表达了强烈不满。

而在这个时间节点上,大洋彼岸的中方节奏却异常稳健。福建舰的电磁弹射只是冰山一角。高新-6反潜机、055型驱逐舰、水听器阵列构筑的“水下长城”,让美方潜艇的活动空间大幅压缩。

超过500架歼-20与歼-16的联合编组,在西太平洋构建起可持续的空中拒止体系。这场博弈,早已不是谁喊得响,而是谁撑得住。

香山论坛上的一段发言,或许才是美方焦虑的根源。美国防分析研究所研究员施灿德公开承认,美国在太空与海洋的技术优势正在消失,并警告中美若起冲突,“不是毁灭世界,而是终结霸权”。

这句话的分量,远超过表面上的和平呼吁。它是对美国战略界内部认知的一次曝光,真正的恐惧,不是中国要打仗,而是美国再也挡不住中国不打仗就实现突破。

以福建舰为分水岭,中美之间的博弈逻辑正在重构。过去,美国主导的“对话”往往是技术压制下的姿态,而现在,对话正在变成避免擦枪走火的现实需要。

这不是和平主义的胜利,而是战略平衡的自然结果。董军说得很清楚:“遏制、干涉中国绝对行不通。”当然,美方的调整并不意味着他们会彻底收手。

未来几个月,美日澳菲联合军演仍将继续,所谓“多域威慑”仍会以各种形式展开。但不同的是,中方不会再将这些动作当作必须回应的压力,而是当作节奏管理的一部分。

技术展示、红线声明、元首沟通,三位一体的战略节奏日趋成熟。当美方代表团在北京高呼“千万别误判”,这句话本身,就已经是对力量变化的直接承认。

毫无疑问,中美之间的“斗而不破”还将持续,但主动权已开始偏向北京。不仅因为中国的军力增长,更因为中国已经掌握了把硬实力转化为外交节奏的能力。

真正的变化,从来不是在台海擦枪走火的那一刻,而是在对手开始“主动降温”的时候。福建舰不是终点,它只是新阶段的起点。

信息来源:美议员在华发声:中美应加强沟通,避免“误判”陷入冲突 来源:观察者网 2025-09-23 17:54:41