最近,一部评分高达8.9分的院线纪录片悄然引发关注——它就是《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻》。这部作品不仅是对汉斯·季默职业生涯的盛大致敬,更以颠覆性的形式证明:电影音乐完全可以脱离银幕,成为独立的艺术表达。

影片绝非简单的音乐会录像。艾美奖得主保罗·达格代尔将迪拜可口可乐体育馆的现场演出、阿拉伯沙漠的实景拍摄、帆船酒店停机坪的独奏片段,与诺兰、维伦纽瓦等导演的深度访谈交织,创造出「音乐会+纪录片+电影化编排」的混合体验。这种形式本身,就是汉斯·季默音乐哲学的延伸——他的作品向来模糊音乐与声音设计的边界,而影片则直接模糊了音乐会与电影的界限。

舞台选址迪拜绝非偶然。从体育馆的科技感到沙漠的原始感,再到停机坪的未来感,这些场景恰恰映射了季默音乐的特质:前瞻性、宏大叙事与技术精妙。当他站在停机坪上演奏《Time》时,管风琴的轰鸣与城市的轮廓融为一体,音乐不再需要电影画面,自己就构建了史诗般的视觉语境。

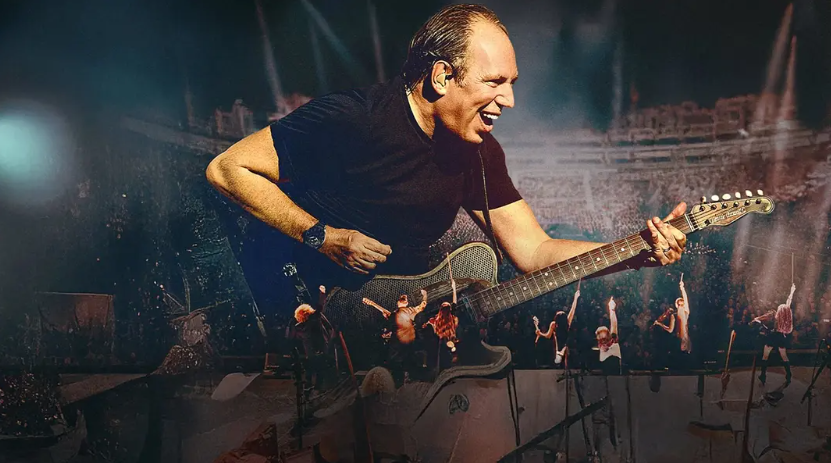

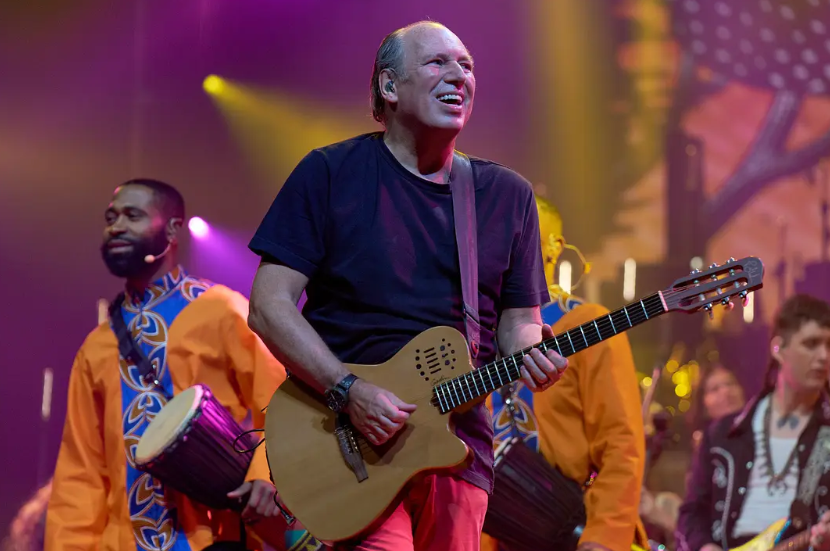

影片最动人的叙事,是汉斯·季默的个人蜕变。这位曾因舞台恐惧症躲在电影幕后的作曲家,如今在法瑞尔·威廉姆斯、约翰尼·马尔等朋友的鼓励下,蜕变为挥洒自如的摇滚巨星。当他在舞台上指挥12位鼓手演绎《超人:钢铁之躯》时,那排山倒海般的节奏音墙,不仅是对传统管弦乐的颠覆,更是对内心恐惧的彻底征服。观众看到的不仅是音乐表演,更是一场持续数十年的心理战役的胜利。

这种蜕变背后,是季默对音乐本质的重新定义。他拒绝遵循约翰·威廉姆斯式的古典配乐范式(如《星球大战》的旋律主导),而是将电子合成器与管弦乐融合,用极简主义的固定音型构建宏大音景。正如诺兰所言,他是「用极简主义手法实现最大化情感冲击」的作曲家。《盗梦空间》的《Time》从简单钢琴旋律层层叠加至高潮,正是这种理念的完美诠释。

季默的影响早已超越个人作品。他为《黑暗骑士》用剃须刀片刮擦琴弦制造小丑主题,为《星际穿越》改造17世纪管风琴模拟宇宙,为《沙丘》定制能模拟沙粒流动的乐器——这些创新不仅定义了现代商业大片的声音模板,更催生了一个新流派:史诗混合乐。这个流派融合了电子音乐的节奏驱动力、管弦乐的宏大叙事,以及声音设计的实验精神。

影片中,路瓦尔·科特勒在沙漠中演唱《沙丘》组曲的场景极具象征意义。单一人声逐渐被整个乐队吞噬,正如季默的音乐从电影配乐中剥离,成为独立的艺术存在。当《角斗士》《狮子王》《神奇女侠》的经典配乐以全新形式呈现时,观众发现:即使脱离电影画面,这些音乐依然能构建出完整的情感宇宙。

季默始终强调,音乐必须服务于故事的「潜台词」。他与诺兰、维伦纽瓦的合作,往往在电影开拍前就已开始。为《沙丘》创作时,他要求木管乐器演奏出「拂过沙丘的空气」的质感;为《神奇女侠》融入电大提琴的摇滚元素;为《狮子王》邀请南非音乐家进行祖鲁语吟唱。这些选择证明,他的音乐不仅是伴奏,更是电影精神的延伸。

影片的访谈片段采用黑白画面与1.33画幅比例,与高能量的演出形成对比。这种设计暗合季默的创作理念:音乐需要留白与反思的空间。当观众在体育馆内体验《星际穿越》组曲时,管风琴与摇滚乐队的碰撞,恰好呼应了电影从个人失落到宇宙探索的叙事弧光。

笔者曾怀疑,剥离电影画面后,季默的音乐是否会失去力量。但《沙漠之钻》证明:当音乐以摇滚乐的能量、电影化的视觉语境,以及结构精巧的情感叙事呈现时,它完全能独立于银幕存在。影片结尾,汉斯·季默在帆船酒店停机坪上独自演奏的画面,恰似一个隐喻:这位曾经躲在幕后的作曲家,如今已站在艺术革命的最前沿。

从《雨人》到《盗梦空间》,从配乐大师到流派开创者,汉斯·季默用三十年时间证明:电影音乐的边界,远比我们想象的广阔。而《沙漠之钻》,正是这场革命的第一声号角。