广东就像一座自带瘦身滤镜的城市,从地铁车厢、菜市场、城中村到CBD,男女老少清一色的匀称清爽,赘肉很少。偏偏这地方美食密度冠绝全国:早茶蒸笼叠到天花板,烧腊香晕整条街,糖水铺子连轴转,夜宵摊从黄昏开到凌晨。问题摆在眼前——天天这么吃,怎么还不胖?

答案写在他们从早到晚的菜单上。我在一个广东朋友家小住了几日,完整跟了一回“广式一日三餐”,才算把这座城市的瘦身逻辑摸了个八九不离十:低油、低糖、高纤、慢食,四个词合在一起,像一套无声运行的控重系统。

一、早餐:清淡开场,刀法“精”,绝不“多”

广东人的早晨,不是用热油唤醒,是用“温和”叫起身。早餐不讲“管饱”,讲“精细、温热、清淡”。上桌三件套绕不过去:粥、粉(肠粉)、面(云吞面)。

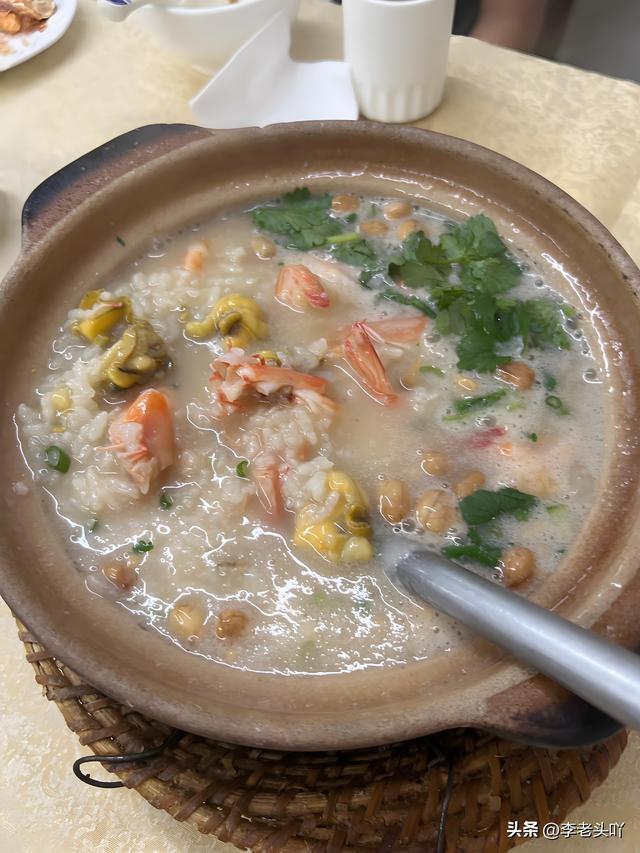

粥,是米和水慢熬的耐心活。鱼片粥、及第粥、皮蛋瘦肉粥,料足却不见一坨油花;生滚粥的火候卡得精准,米芯开花,汤体乳白,顺喉又不黏腻。你会发现,饱腹感上来得快,但热量账目算得干净。

肠粉,米皮薄如蝉翼,几乎透光。蒸屉一揭,光洁如缎,酱汁是清淡的广式酱油,薄薄一层,润色不抢味。油?点到为止。胃口打开了,热量没被打开。

云吞面,汤清面爽,勾芡不厚,云吞馅鲜,少见肥肉。咬下去是弹牙,不是油爆。

蛋白质怎么吃?蒸。豉汁蒸排骨、凤爪,或者干脆一枚清水煮蛋。就连早茶点心里的明星——虾饺、烧麦,也是蒸汽成就口感。油炸在这顿缺席,锅里没飞溅的油花,腰上自然少长几圈。

茶是定场诗。一壶普洱、菊普或铁观音落桌,既解腻又定速。喝茶的动作,会强迫你慢下来——慢嚼慢咽,给饱腹信号预留时间,防止一时嘴快多吃两口。

二、午餐:餸多饭少,“三餸一汤”把营养分配写成规矩

广东人把午餐叫“食晏”。看似家常,实则规则严谨。标配是“三餸一汤”:一主菜、一半荤、一纯素,外加一碗老火汤。餐桌上的阵型,不花里胡哨,但把热量、纤维与蛋白质的秤砣摆稳了。

主菜通常是清蒸鱼或白切鸡。蒸,让蛋白质清爽入席;白切,保留纤维与鲜味的原貌。

半荤,像菜心炒肉片,荤素搭台,油不过火。

纯素,蒜蓉炒青菜,火候一到就起锅,翠绿的维生素被好好留住。

一碗老火汤,汤不只是汤,是“秩序”。先来一大口,胃被温暖,后面就不会乱挥筷子。

主食的尺度拿捏得更狠。米饭永远是一小碗,不“堆山”。有些人会以汤代饭或用汤汁捞饭,重在品味不是为填肚。然而在地的老规矩也在耳边提醒:广东人不提倡用汤捞饭,认为这样对脾胃不好。尺度,不在量里,在心里。

烹饪方式是一条红线:蒸、煮、白灼。白灼菜心、清蒸鲈鱼、盐水菜心——热油少、重味轻、原味重。把食材的底色留给舌头,也把热量的负担留在厨房之外。

三、晚餐:正餐不“撑”,先汤后菜,蔬菜占比高得离谱

到晚餐,广东人的“聪明”更明显。看上去菜多,其实油盐收得很紧。套路很固定——汤先行。

汤先行:冬瓜薏米汤、玉米胡萝卜汤、沙参玉竹汤。不是刺激性的浓汤,而是温和的“前菜”。先给胃铺一层温热的垫子,饱腹感半数到位,后面就不至于胡吃海塞。

蔬菜高占比:白灼生菜、蒜蓉芥兰、上汤菠菜,一律快手焯水或汆烫,出锅后只点少许酱油或蚝油。广东人把“白灼”当成蔬菜的尊严——还味于菜,不让调料喧宾夺主。

荤菜清淡鲜:清蒸海鲜、豉油鸡、梅菜扣肉都强调“鲜”,不是“腻”。就算是认认真真吃肉,也习惯配陈皮、红枣、姜葱去腻解滞,味型清而不飘。

糖水这一项,更透露生活节律。很多外地人以为广东人“饭后必来一碗”,其实节奏变了。以前晚饭吃得早,晚上八点多会吃点糖水;如今不少家庭晚饭吃得晚,一般人家晚饭后不会吃糖水。多数时候是在午餐与晚餐之间来一碗,补能量、润口腹,到了晚饭则把甜收住。在饭店吃饭时,糖水反倒常由店家赠送,象征性的落幕,不是热量炸弹。

四、买菜的“克制学”:新鲜主义,少量多次,精准到“一根”

广东的瘦,不只在锅里,还在菜市场里。这里的人对食材新鲜程度的追求近乎苛刻:吃一顿买一顿。排骨买一根,鸡只取半只,青菜按一餐的份量拎。你若来自重口味、重分量的北方,第一次下菜场保准会文化冲击。

我有个北方朋友第一次到广东买排骨,张口就说“三根”。档口老板愣了一下,紧跟一句:阿姨你是东北人吗?她也不藏着掖着:“是。”几年下来,连老板的惊讶都习惯了。原因很简单:广东太热。你囤一冰箱,不如每天走一趟。温度逼着人克制,冰箱不是底线,市场才是底线。少量多次采购,逼着你按需下锅——这就把“热量超配”的机会扼住了。

五、城市的速度与餐桌的节拍,彼此校准

别看广东城市速度飞快,电梯里手机抖三抖,外卖小哥风一样。可到了餐桌,节拍忽然变慢:先茶、后汤、再菜;蒸的先上,炸的少见;白灼永远有名分,重油永远被客气。慢,是为了让饱腹机制跟上;清,是为了让味觉不被麻痹;少,是为了让第二顿还有期待。这是一座城市把“自我约束”落在日常的小技术。

把这三顿叠起来看,控重逻辑清清楚楚:

很多看似偶然的小动作,合起来就是必然的城市体型。你以为是基因在显摆,其实是日复一日的饮食秩序在托底。广东人吃得并不单薄,他们吃得丰富,但不过量;追求鲜美,却不靠重调味;懂吃会吃,却更尊重食材的本味与时间的尺度。所以你在街头很少见到胖子,这不是个别样本的错觉,而是日常策略的统计学结果。

六、把细节读明白,才能读懂这张“隐形菜单”

早餐的“蒸气场”:生滚粥控油、肠粉薄皮清酱、云吞面汤清面爽;蒸点心当家,茶做刹车。你想暴食?流程不同意。

午餐的“配比学”:清蒸鱼或白切鸡坐镇,菜心炒肉片搭台,蒜蓉青菜补纤维,老火汤收拾情绪。米饭一小碗,汤汁捞饭虽有其口感,但不被提倡——对脾胃不好,这个“老法度”说了算。

晚餐的“先声夺人”:冬瓜薏米、玉米胡萝卜、沙参玉竹把胃暖透;白灼生菜、蒜蓉芥兰、上汤菠菜把蔬菜比例抬上去;清蒸海鲜、豉油鸡与梅菜扣肉都朝“鲜”靠拢;糖水移到午晚之间,晚饭后不继续加甜。

采购的“极简主义”:排骨买一根不是抠,是精准;三根排骨的北方胃口在这里成了话题;气候把储存成本抬高,干脆让新鲜成为默认。

城市观察有时比营养学更诚实。你看菜单,就能读出体型;你看买菜方式,就能推断烹饪方式;你看喝茶的频率,就能预估进食的速度。广东的答案不靠“自律宣言”,靠的是可执行、可复制、可坚持的日常术。它没有夸张的健身口号,只有被蒸汽、汤水、和煦火候调过速的生活。

广东人三餐菜单曝光到这里,剧情没有反转——瘦,是有据可循的。街头几乎看不到一个胖子,这个城市给出的解释,已经写在每一碗粥、每一道白灼、每一口汤里了。