声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

占卜、算卦、风水……这些词汇在当代年轻人眼中,往往与“封建迷信”划等号。而承载这些文化的《易经》,更是在数千年间饱受争议,甚至一度被边缘化。

但令人意外的是,这部被误解多年的古籍,如今却被科学界重新审视,甚至被纳入公务员考试(国考)的考察范围。这究竟是科学对玄学的妥协,还是传统文化价值的回归?

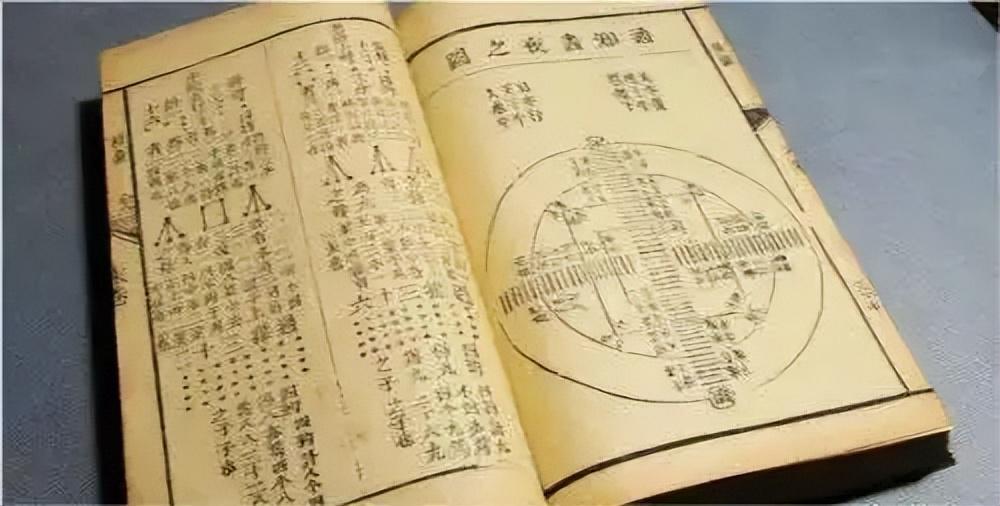

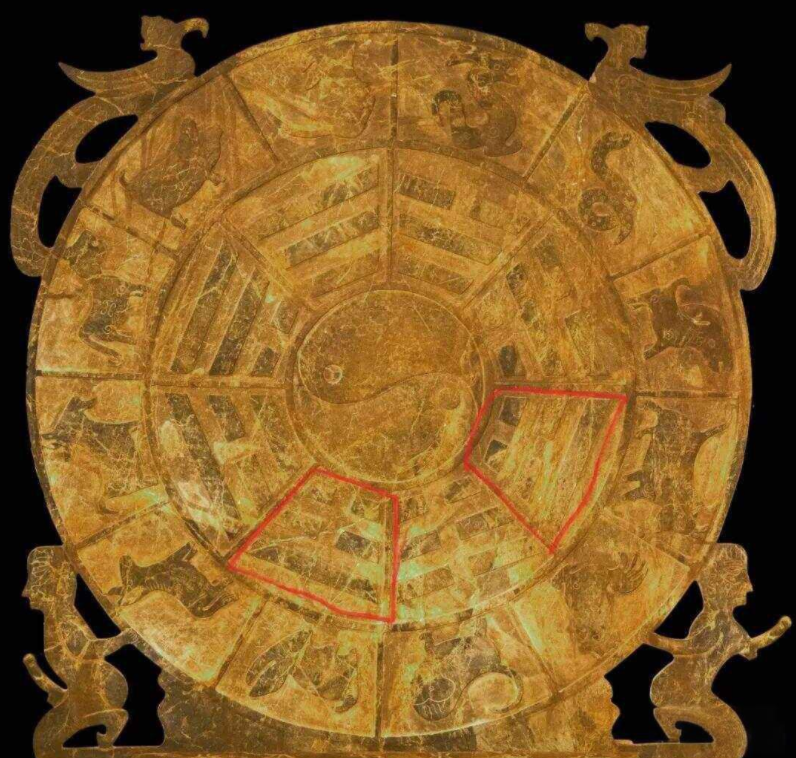

《易经》的雏形可追溯至远古时期。伏羲氏通过观察星象、山川,创制了八个基础符号——八卦,以整线和断线代表天地、山川、风雷等自然现象。这些符号看似简单,却蕴含着古人对宇宙规律的初步认知。

周文王被囚羑里期间,将八卦推演为六十四卦,并撰写卦辞;周公补充爻辞,形成了《周易》的核心框架。孔子晚年痴迷于《易经》,甚至“韦编三绝”,并撰写《易传》,使其从占卜之书升华为儒家哲学的重要组成部分。

随着历史演进,《易经》逐渐被江湖术士利用,沦为“算命神器”。市井中充斥着以《易经》为幌子的招摇撞骗者,导致其在大众认知中固化为“封建迷信”的代名词。这种误解甚至延续至现代,许多人对风水、八卦等话题讳莫如深。

但科学的探索从未停止。上世纪六十年代,一项跨学科研究意外揭开了《易经》的另一面。

1966年,西方科学家尼伦伯格绘制《国际通用遗传密码表》时发现,DNA的64种密码子与《易经》的六十四卦存在惊人相似性。这种巧合引发了科学界的强烈好奇:是否《易经》早已构建了一套自然演化的模型?

比利时物理化学家普里高津在研究耗散结构理论时,发现《易经》的“变易”思想与其理论高度契合;德国物理学家海森堡在提出“不确定性原理”前,也曾深入研究阴阳对立与推演逻辑,并公开承认《易经》对其科学思维的启发。

更令人震惊的是,莱布尼茨在1701年看到八卦图后,立即意识到其与二进制逻辑的关联。他将乾卦译为111,坤卦译为000,并称伏羲为“天启式的数学家”。然而,这部在西方被奉为“东方密码”的典籍,在中国却长期被误解为迷信工具。

2012年后,全国多所高校陆续开设“易学课程”,研究者不再局限于卦象吉凶,而是从结构、逻辑和变化规律入手,探索《易经》的现代价值。南京大学、复旦大学、北京大学等院校将其纳入哲学、信息工程、人工智能等交叉学科领域。

例如,郑州大学将六十四卦与气候变化数据进行拟合,寻找自然规律的周期性;企业界则引用“时中”思想进行决策,强调顺势而为。这些实践表明,《易经》已从传统的占卜工具,升级为具有实际应用价值的系统工程工具。

《易经》的影响远不止于学术领域。北京故宫的设计蕴含卦理:乾清宫代表天,坤宁宫代表地,交泰殿象征天地交合;清华大学的校训“自强不息,厚德载物”直接出自《易经》乾坤二卦;三星堆出土的文物也被认为与八卦图形存在联系。

这些案例证明,《易经》早已融入中国人的日常生活,从住宅选址到城市规划,从名字取义到墓地风水,处处可见其影子。

2019年,《易经》正式出现在公务员考试中,题目聚焦其文化背景、哲学思想和应用价值,而非占卜算命。教育机构明确指出,《易经》是中华优秀传统文化的重要组成部分,对国家治理和社会管理具有启发作用。

这一转变的背后,是文化主权的激烈争夺。近年来,韩国多次试图将风水、茶道、汉字等申报为“本国非遗”,引发国际争议。韩国之所以敢如此操作,正是因为看准了中国人对传统文化的疏远与犹豫。

物理学家李政道曾说:“所有的科学家都应该读一读《易经》。”这句话基于他在物理研究中的亲身经验,也反映了《易经》的普遍价值。

《易经》的核心不是预测命运,而是洞察趋势。它教人应变、顺势、知止,将古人智慧与现代思维融为一体。如今,它重新走进课堂、登上考卷,被定义为“超科学”,这既是文化觉醒,也是时代回归。

在全球文化竞争日益激烈的背景下,我们更需要文化自信。《易经》的价值不在于其神秘性,而在于其实用性、逻辑性和文化意义。

那些曾被误解的,终将被重新认识;那些曾被遗忘的,也终将被重新唤醒。文化,不能只在失去时才懂得珍惜。

信息来源:

2023-12-07 17:56 海峡新干线 被质疑了6500年的《易经》,却被证实是超科学,还被纳入国考,国家院士也在临终前做出告诫