本文内容均基于可靠史料与家族口述整理,参考资料详列文末

在乔家大院东厢房的展柜里,一本泛黄的账簿静静诉说着往事。纸页脆如蝉翼,封皮被虫蛀出几个小洞,墨迹却清晰如昨。"咸丰七年,川茶汇兑,银三千五百两"——这行字背后,曾是一个横跨欧亚的商业传奇。

1818年生于山西祁县的乔致庸,本无继承家业的使命。但命运在1835年急转直下:父亲病逝,兄长接掌家业后不久也卧病在床。面对债主逼门、伙计流失的危局,这位二十出头的年轻人做出惊人决定——抵押祖产筹集资金,率驼队穿越川藏茶马古道。

"这条路,能走。"当乔致庸在账房写下这句话时,或许已预见乔家将缔造的商业帝国。从茶叶到盐业,从布匹到票号,其创办的"大德通"票号在北京、广州、恰克图等地开设分号,鼎盛时期账面资金超百万两白银。

乔致庸虽居偏院、着布衣,却以严苛著称。他定下的三条家规影响深远:重学(子孙必读书)、守信(经商忌欺诈)、戒奢(家中禁铺张)。这些准则不仅刻在乔家祠堂,更被众多晋商家族效仿。

其商业智慧体现在细节中:亲自带队翻越雪山运茶,建立票号"密押制"防范伪造,要求账本必须精确到"分"。这种近乎偏执的严谨,让乔家在晚清动荡中屹立不倒。

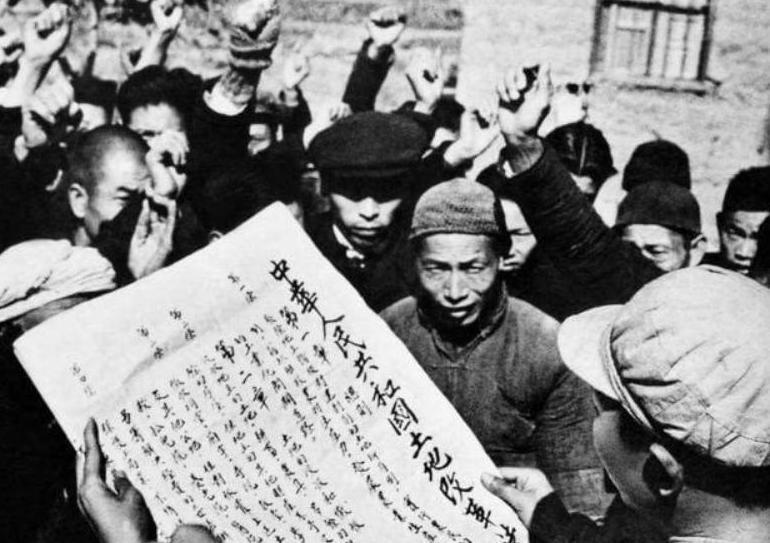

1949年后,土地改革与工商业改造席卷全国。乔家田产被收归公有,票号经历公私合营后于1956年彻底解散。这座曾有数百雇员的商业帝国,在历史洪流中归于沉寂。

后人们各奔东西:有人成为工厂技术员,有人执教三尺讲台,还有人远调西北做文书。乔家大院从私人宅邸变为政府办公地,最终成为国家级文物保护单位。

在众多转型者中,玄孙女乔燕和的故事尤为动人。这位1950年代生于北京的姑娘,未继承祖业经商,却以昆曲演员身份名满天下。排练《牡丹亭》时,她曾哑着嗓子完成数十场演出,水袖翻飞间尽显功底。

如今作为国家一级演员,她将祖辈的"诚信"精神融入表演:"我唱的是人心,是祖上传下的规矩劲儿。"2018年,她悄悄向乔家大院捐赠算盘、家书等文物,未留姓名便悄然离去。

改革开放后,市场经济重现活力,但乔家后人始终未重返商界。他们散居北京、上海等地,从事教师、医生、工程师等职业。这种集体转向,既有对历史的敬畏,也包含对职业价值的重新认知。

如今锁在玻璃柜中的咸丰七年账簿,与展柜外游客的匆匆脚步形成微妙对比。当人们驻足细看那些数字时,或许会想起乔致庸的另一句话:"商道即人道,诚信值千金。"

参考资料:

- 赵荣光,《晋商史》,山西人民出版社,2003年

- 王建新,《票号与近代中国金融》,中国社会科学出版社,2012年

- 张宏志,《乔家大院:晋商乔致庸家族传奇》,山西出版传媒集团,2015年

- 中国第一历史档案馆编,《清代票号档案选编》,中华书局,1998年

- 陈联俊,《乔致庸与山西商帮》,山西教育出版社,2007年