图源:rnz.co

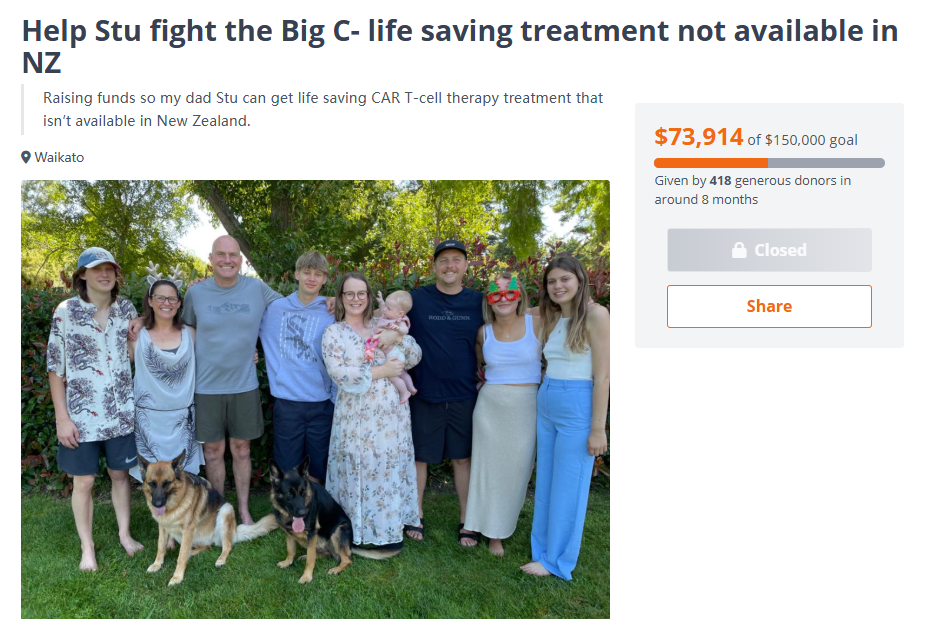

2018年,新西兰高级警察Stu Lye收到了一份足以摧毁家庭的诊断书——高危多发性骨髓瘤。医生冷冰冰地告知他剩余寿命仅3年,这对刚过50岁的他而言无异于死刑宣判。

图源:rnz.co

这种发生在骨髓中的恶性血癌比普通骨髓瘤更凶险。Stu的人生轨迹因此改写:从社区警官变为与癌细胞搏斗的病人。更残酷的是,10多年前他的首任妻子就因脑瘤离世。不愿让历史重演的他,毅然踏上漫长治疗之路。

三次干细胞移植、数年化疗与靶向药治疗,他耗尽了新西兰公费医疗体系的所有方案。为尝试医保不覆盖的药物,甚至掏空了KiwiSaver养老金账户。但癌症始终如影随形,仅被暂时压制。

图源:auckland

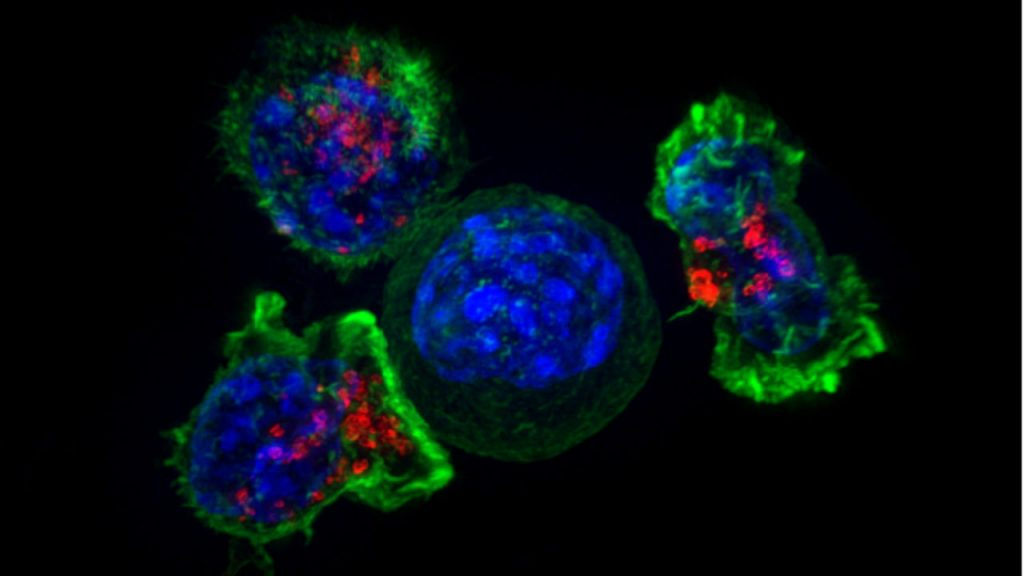

当所有治疗手段用尽,CAR-T细胞疗法成为他最后的希望。这种被称为"活药"的疗法通过基因改造免疫细胞,使其像精准制导导弹般识别并消灭癌细胞。尽管曾让无数绝症患者起死回生,但在新西兰该疗法仍处临床试验阶段且未纳入公费医疗。

面对"出国或等死"的抉择,Stu发现美国或澳大利亚的CAR-T治疗费用高达近百万纽币,而中国上海仅需约15万纽币。这个八口之家随即发起筹款行动:女儿在网络平台众筹,女婿和侄子剃光头募捐,最终筹得7.4万纽币。

今年5月病情复发后,他飞赴上海接受治疗。"不到10天就躺上病床,5周医院治疗的高效节奏让我惊叹。"经过两种CAR-T疗法,他的病情达到完全缓解。6月15日,他在社交媒体晒出与父亲骑摩托车的照片,久违的笑容宣告着从死亡边缘的回归。

同病不同命:34万纽币换不回的生命

并非所有赴华求医的新西兰患者都能创造奇迹。Stu的同事Dale Kahaki患套细胞淋巴瘤,2024年2月被判定"只剩数月寿命"。他两次自费飞往上海,首次治疗效果有限,第二次时身体状况已无法逆转。

医生建议转为姑息治疗并退还部分34万纽币费用,但Kahaki坚持尝试最后一次。2024年8月10日,他在上海公立医院重症监护室离世。与Stu的奇迹相比,这个结局令人扼腕。

CAR-T疗法并非万能钥匙。癌症幸存者David Downs指出:"若Kahaki能早点接受治疗,结局或许不同。"这暴露出更深层的制度问题——当本国医疗体系无法提供希望时,患者只能成为"医疗移民"。

类似案例不断涌现:多发性骨髓瘤患者Jo Neep为获取免疫疗法搬到澳大利亚,只因新西兰一剂药要价1万纽币且无资助,而澳大利亚仅需45纽币。200倍的价格差距,让国界成为生死的分界线。

2023年新西兰大选期间,国家党领袖曾承诺拨款2.8亿纽币资助13种癌症药物,但至今未兑现。卫生部长承认:"部分患者在等待移植期间病情复发,只能进入姑息阶段。"这句冷静的表述背后,是无数家庭的撕心裂肺。

中国医疗的突破与全球医疗公平之问

如今康复的Stu正准备重返警局,他的经历折射出中国在CAR-T疗法领域的领先地位。当西方仍视中国为"世界工厂"时,基因疗法等前沿医学已在此形成突破。全球医疗资源的分配不均,正迫使患者用脚投票。

这些跨国求医的故事揭示:医疗体系的差距能决定生死。在全球化时代,医学进步不应成为少数人的特权。当34万纽币换不回一条生命,而15万纽币能创造奇迹时,整个世界都该反思医疗资源分配的公平性。