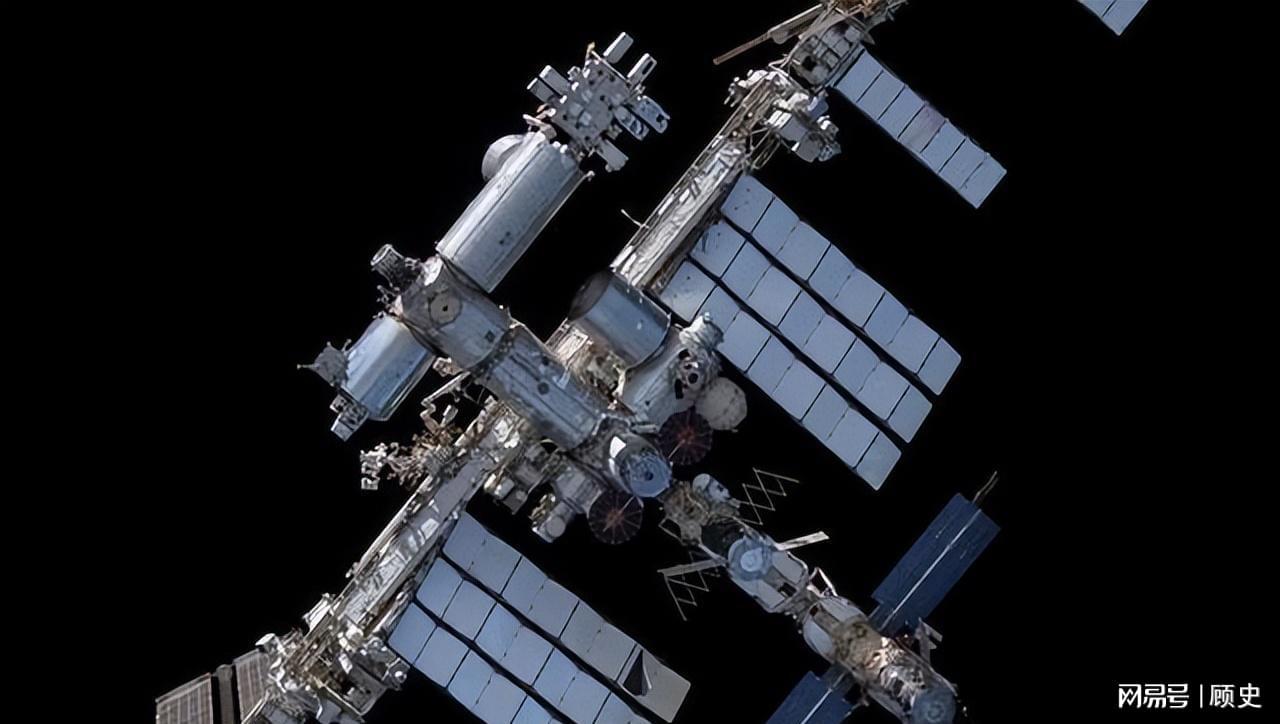

上世纪末,国际空间站项目正式启动。1998年,俄罗斯率先发射了曙光号功能货舱,美国紧随其后送上团结号节点舱。两大国搁置冷战遗留问题,携手开启了这一太空巨构的建造。随后,加拿大、日本及欧洲航天局陆续加入,通过模块化拼接方式逐步完善空间站结构。至2000年星辰号服务舱对接完成,国际空间站已具备基本居住功能。

该空间站运行于400公里轨道高度,为全球科学家提供了独特的微重力实验环境,成为国际航天合作的典范。然而当时的中国航天事业尚处起步阶段,尽管1992年已制定载人航天三步走战略(2003年神舟五号实现载人飞行,2011年天宫一号、2016年天宫二号建成空间实验室),但在申请加入国际空间站时却遭遇美国阻挠。

2011年,美国国会通过具有歧视性的沃尔夫修正案,明确禁止NASA使用联邦资金与中国开展双边航天合作,除非获得国会特别批准。该法案以所谓"技术安全"为由,实质构建起技术壁垒。中国多次尝试合作均遭拒绝,被迫走上自主发展道路。

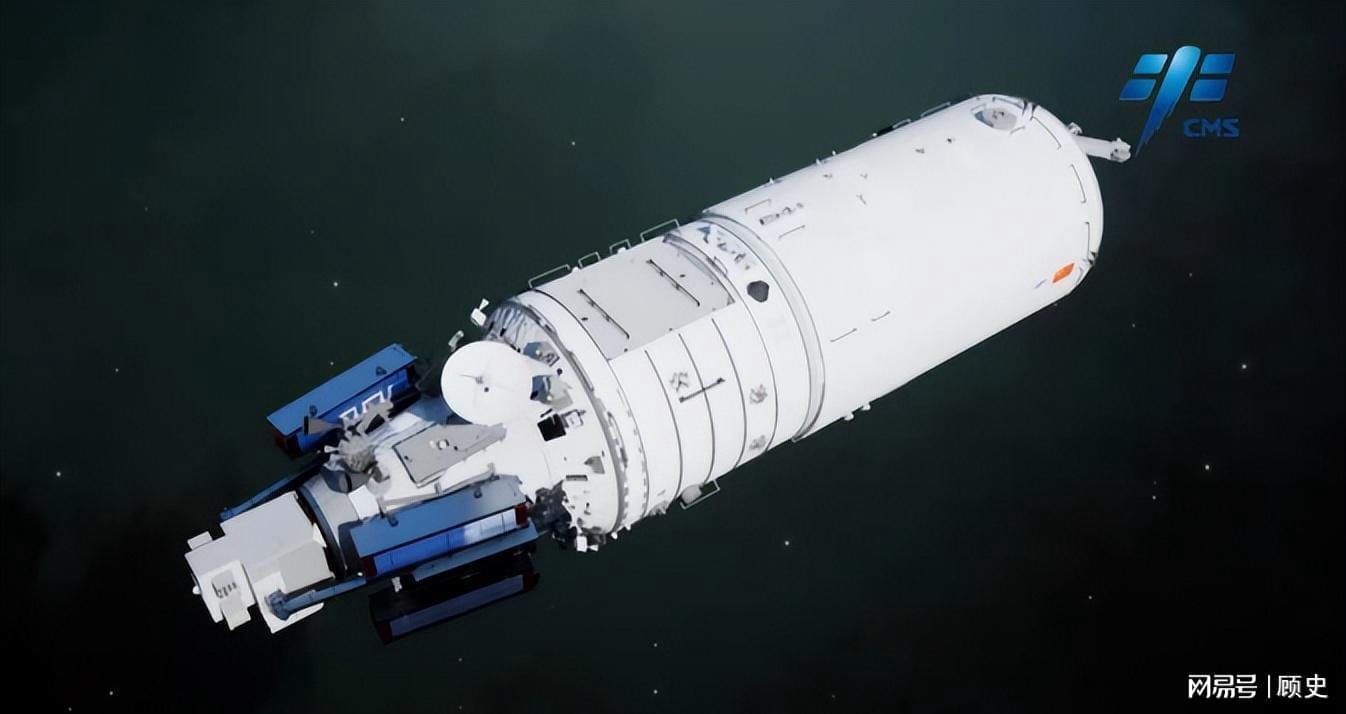

这种技术封锁产生双重效应:一方面延缓了中国获取先进技术的进程,另一方面也激发了自主创新的决心。2021年4月,天和核心舱由长征五号B运载火箭成功发射,这个重达22吨的空间站核心模块标志着中国航天进入新阶段。随后问天实验舱(2022年7月)和梦天实验舱(2022年10月)相继对接,形成稳定的T字形构型。天舟货运飞船定期补给,确保空间站持续运行。

中国空间站采用模块化设计理念,核心舱长16.6米,作为全站运行中枢和航天员生活区。两个实验舱分别专注于科学实验和物资储备,通过精准对接形成完整系统。天舟系列货运飞船承担物资运输任务,2021年5月首飞的天舟二号携带食物、实验材料及推进剂,有效延长了空间站使用寿命。

当前天宫空间站稳定运行,支持材料科学、天文观测等多领域研究。其成功证明,通过自主研发路径,中国航天实现了从跟跑到并跑的跨越。反观国际空间站,运营二十余年后已出现设备老化问题,计划于2030年退役。美国虽推动商业航天发展,但SpaceX等企业的模块开发进度滞后,短期内难以形成替代方案。

近期美国部分网络论坛出现极端言论,2024年2月Quora平台有用户发问:"若中国拒绝美国加入空间站,美国是否有权将其击落?"该问题引发激烈讨论,部分回复支持采取强硬措施。Reddit的spaceflight版块也出现类似声音,2024年6月有帖子批评对华政策"天真",甚至提及极端应对方案。X平台(原Twitter)上,2023年8月有用户造谣中国空间站配备定向能武器,2022年7月另有帖子将俄罗斯退出国际空间站与潜在冲突相联系。

这些言论暴露出深层焦虑:国际空间站退役在即,美国缺乏替代方案,而沃尔夫条款又阻碍了与中国空间站的合作可能。但论坛用户显然忽视了基本事实——外层空间属于全人类共同遗产。

1967年签署的《外层空间条约》明确规定:太空属于全人类,禁止在轨道部署核武器或其他大规模杀伤性武器。虽然条约未直接禁止攻击他国航天器,但其核心精神强调和平利用原则。中国空间站作为纯科研设施,未搭载任何军事装备,攻击行为将产生大量轨道碎片,严重威胁全球卫星网络。

美国自身有击落卫星的先例:2008年用标准-3导弹击落失控卫星USA-193,但通过精确控制使碎片落入太平洋。然而空间站体积庞大,攻击产生的碎片数量将呈指数级增长,其危害远超卫星击落事件。这种行为不仅违反国际法,更可能引发外交危机,中国可通过联合国渠道反制,美国盟友也难以支持此类极端行动。

沃尔夫条款的制定者弗兰克·沃尔夫议员,以防范技术泄露为由推动该法案,但其实际效果是加剧了太空领域的分化。中国未因此停滞,反而加速独立发展,2023年起天宫空间站开始搭载国际科研载荷,与欧洲航天局共享数据,并向发展中国家提供技术援助。

美国国家航空航天局2024年报告承认,与中国的航天互动需要国会批准,但未提及任何破坏性选项。2025年4月国会听证会上,专家讨论中国月球计划时,议员们更关注竞争挑战而非军事对抗。这表明美国政府层面保持理性,认识到破坏他国航天器将带来不可控后果。

中国空间站建成后始终秉持开放原则。2023年起与巴西开展合作,通过嫦娥六号搭载卫星共享月球数据,助力拉美农业监测。联合国太空事务办公室也参与载荷搭载计划。2025年9月,中巴签署联合训练中心协议,选拔两名巴基斯坦航天员,其中一人将参与中国任务,这标志着天宫空间站迎来首位外籍航天员。

未来天宫可能扩展为十字形构型,增加模块以满足更多科研需求。2024年天舟七号补给推进剂延长了空间站寿命,中国还向港澳地区开放航天员选拔,扩大参与范围。这些举措证明,中国航天在保持自主发展的同时,积极推动国际合作。

美国国内对沃尔夫条款的反思日益增多。2024年7月NASA评估报告指出,与中国互动存在潜在益处,但修改法案面临政治阻力。2025年1月Reddit用户引用新闻指出,中国拒绝分享月球样本直至美方修改相关规定,显示条款已产生反效果。

中国航天已与十多个国家和国际组织建立合作,数据开放程度不断提升,并向巴基斯坦等发展中国家提供技术援助。太空领域的主流趋势仍是和平利用,美国Axiom公司开发的商业模块虽延期对接国际空间站,但方向值得肯定。大国间保持克制,通过第三方开展科学交流成为新常态。天宫空间站支持的天文观测等项目,正在为全人类作出贡献。

太空治理需要超越零和思维。中国空间站的成功证明,自主发展与国际合作可以并行不悖。随着现实需求的变化,沃尔夫条款或许终将调整。在《外层空间条约》框架下,各国共享太空资源、推动人类进步才是理性选择。那些网络论坛上的极端言论,终究只是无法改变大局的噪音。