近日,深圳疆拓商贸有限公司因取消员工14天年假引发激烈冲突,事件从最初的补班争议迅速升级为劳资双方公开对峙。这场风波不仅暴露了企业与员工在权益分配上的深层矛盾,更让众多企业管理者对福利政策产生顾虑。

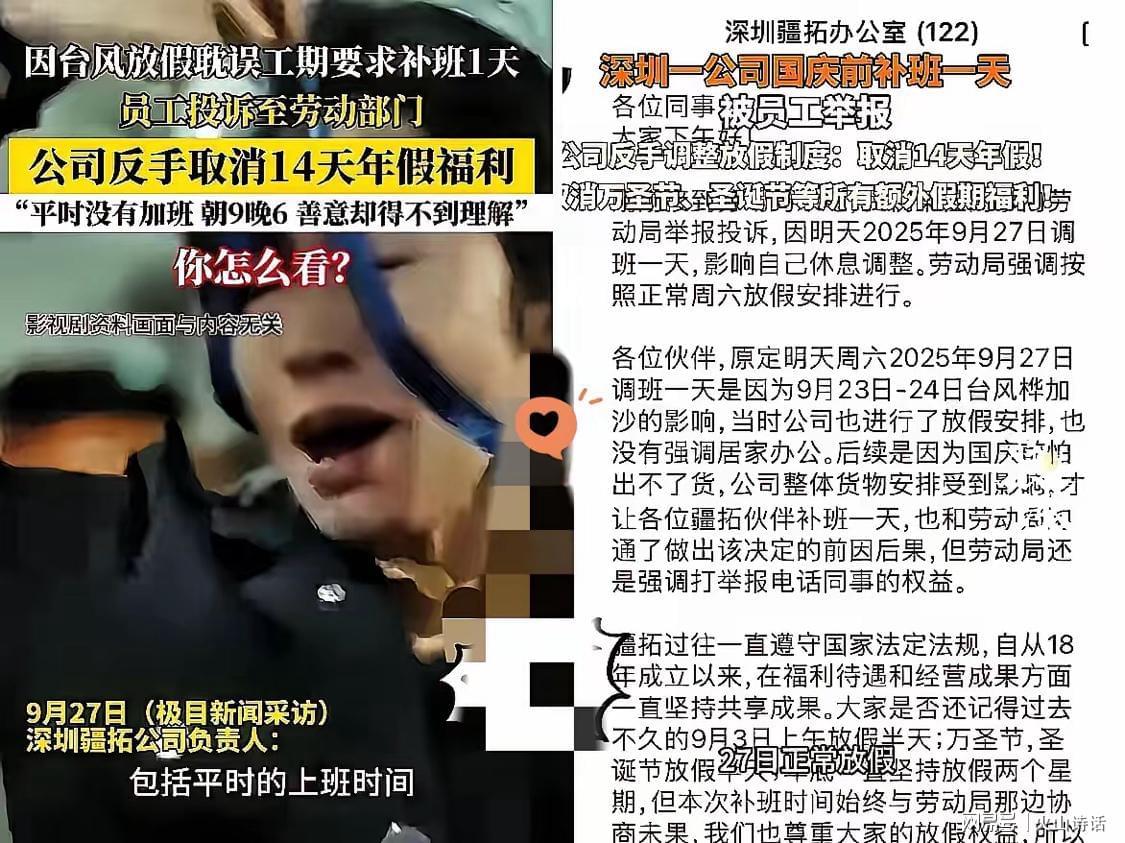

事件起因于台风导致公司停工,货物积压面临巨额损失。9月27日(周六),企业要求员工补班以追赶工期,此举引发部分员工向劳动部门投诉。作为回应,公司当日发布《关于调整放假制度的通知》,宣布取消原定的14天年假福利及所有额外假期,包括抗日战争胜利纪念日、万圣节、圣诞节等节假日的半天假期,以及年底持续两周的年假。

通知中强调,公司自2018年成立以来始终遵守劳动法规,并坚持与员工共享经营成果。此次调整是因补班协商未果,为尊重员工放假权益,决定取消额外福利,年假安排将严格参照国家规定执行。

该政策出台后,80余名员工迅速组建维权群,通过持续举报向公司施压。媒体披露的现场图片显示,员工聚集在办公区表达诉求,要求恢复原有福利制度。这场劳资对峙持续发酵,引发社会广泛关注。

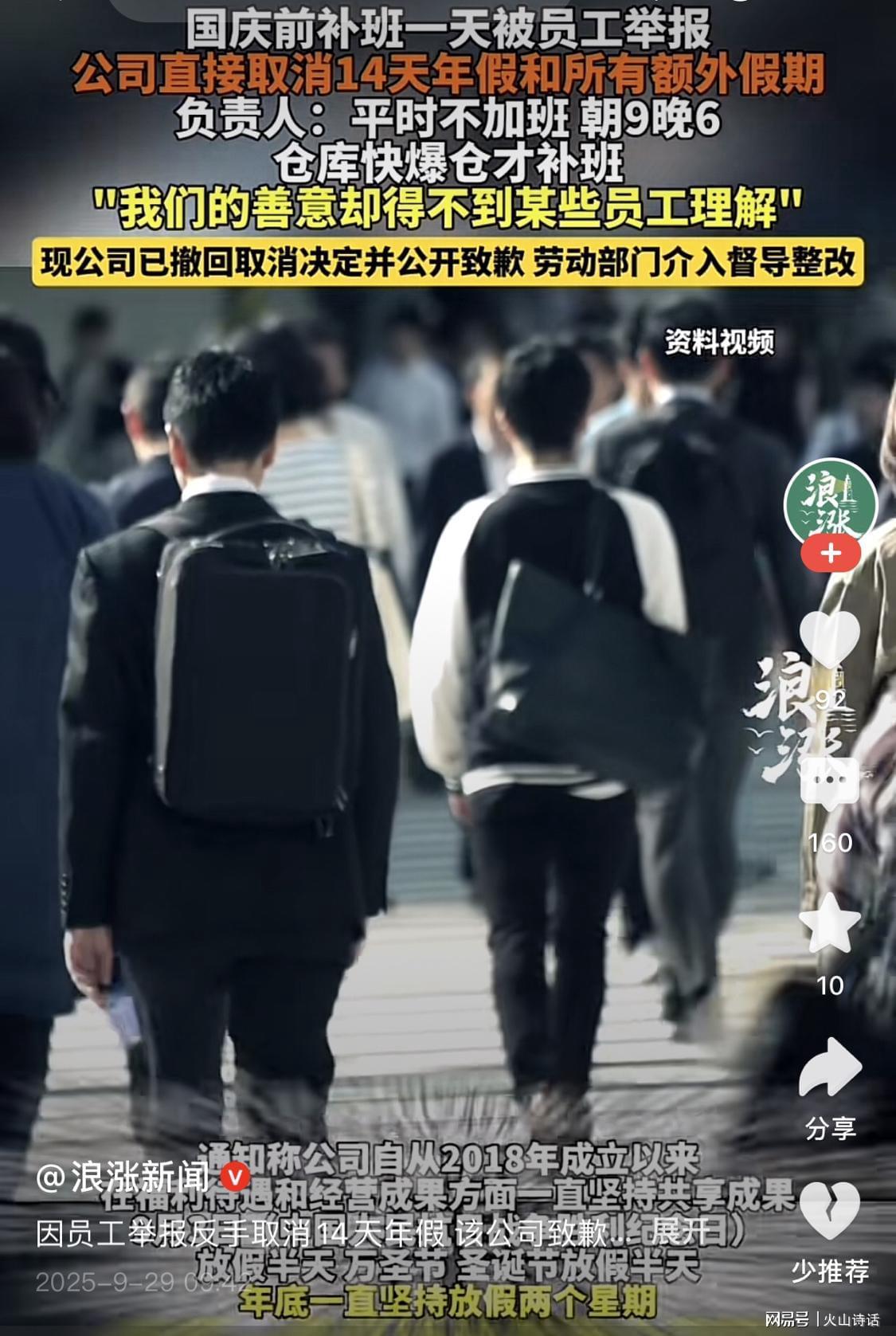

面对舆论压力,企业最终选择妥协。最新报道显示,公司已撤销取消年假的决定并公开致歉,劳动监察部门同步介入指导整改。这场风波虽暂告段落,但引发的讨论仍在持续。

网友对此看法两极分化。部分人认为员工行为损害企业利益,直言“遇到这种员工是企业倒霉”;另一派则支持公司调整福利的自主权,认为额外假期本就属于企业自主决策范畴。更值得关注的是,事件暴露出中小企业在福利政策上的两难困境:给福利怕被举报,不给福利又难留人才。

有劳动法专家指出,根据《企业职工带薪年休假实施办法》,企业有权根据经营状况调整休假安排,但需与员工协商并符合法定最低标准。此次事件中,企业将补班争议与长期福利政策挂钩的处理方式,反映出劳资沟通机制的缺失。

当前经济形势下,保障就业稳定性与维护员工权益的平衡成为关键。这场风波为企业管理者敲响警钟:在制定福利政策时,既需考虑法律底线,也要建立透明沟通机制,避免因单方面决策引发群体性矛盾。

您如何看待企业自主福利与员工权益的边界?欢迎在评论区分享观点。