在电气化与智能化浪潮席卷全球汽车产业的当下,中国新能源汽车产业凭借完整的产业链布局和市场规模优势,已实现对日本传统汽车强国的阶段性超越。然而,这场技术竞赛远未结束——日本车企正以固态电池为突破口,发起一场关乎未来汽车产业主导权的战略反攻。

自2013年起,丰田汽车与出光兴产便开启固态电池技术的联合攻关。经过十余年技术迭代,其研发的全固态电池已通过日本政府生产许可认证,计划于2027年实现量产装车。这款被业界称为"下一代电池终极形态"的产品,展现出三项颠覆性技术参数:

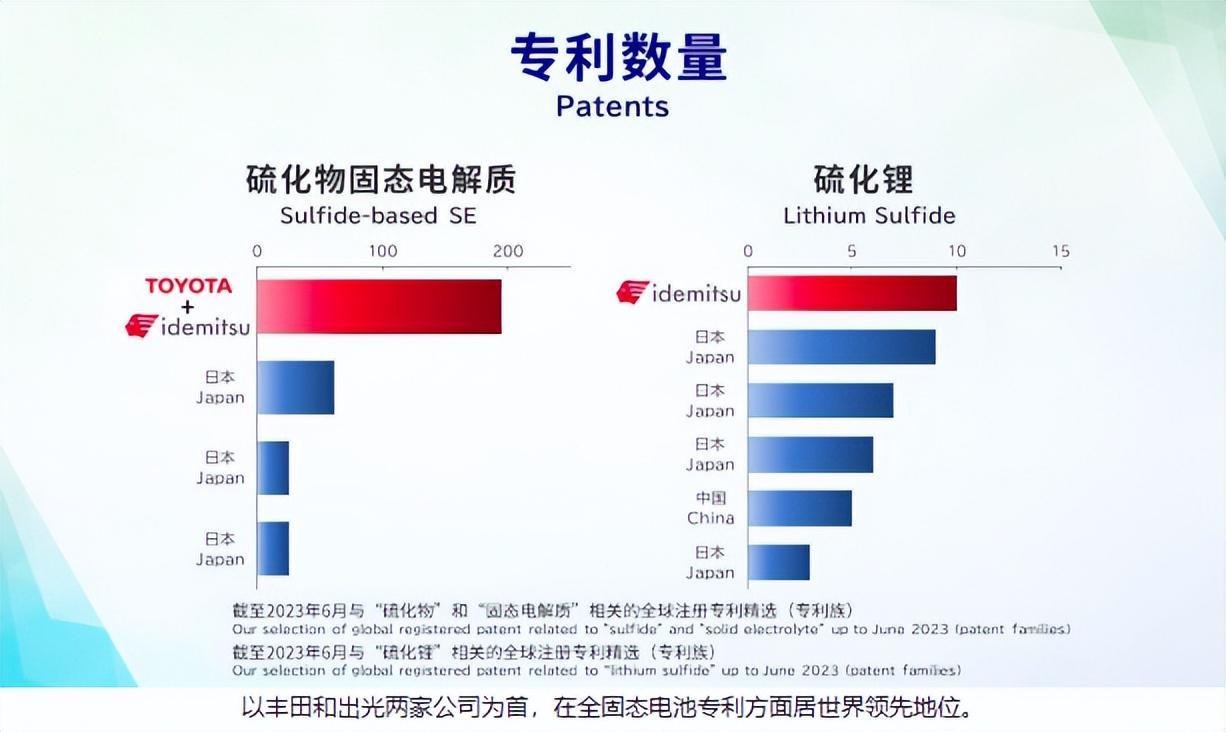

据TrendForce集邦咨询数据显示,丰田与出光兴产在全固态电池及硫化物固态电解质领域的专利数量位居全球首位,其技术储备已形成显著壁垒。

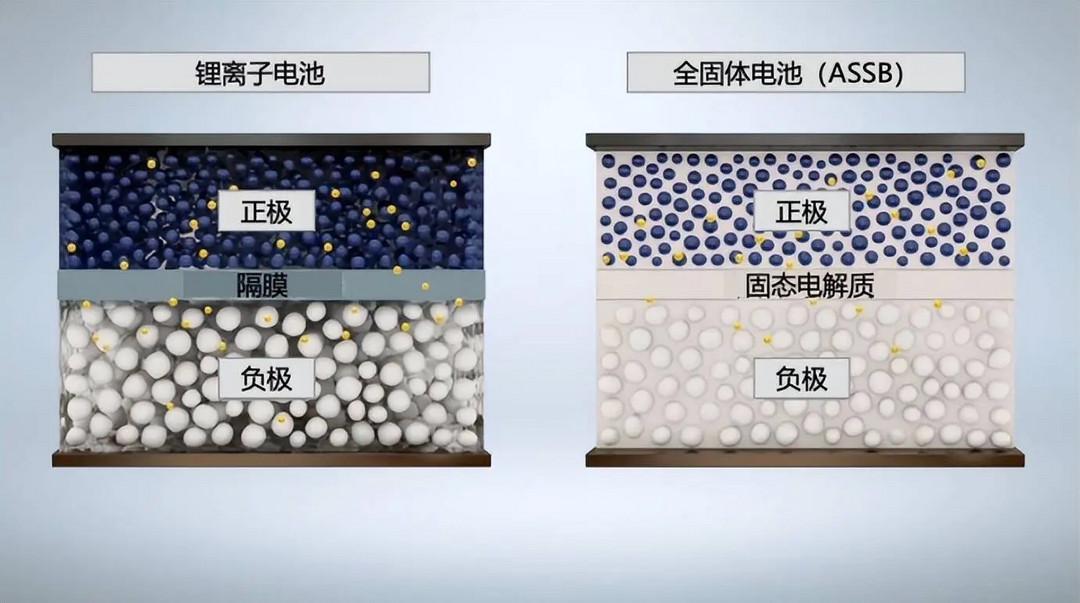

当前主流的磷酸铁锂(LFP)和三元锂电池存在三大技术瓶颈:

而固态电池通过固态电解质替代液态电解液,实现了三重突破:

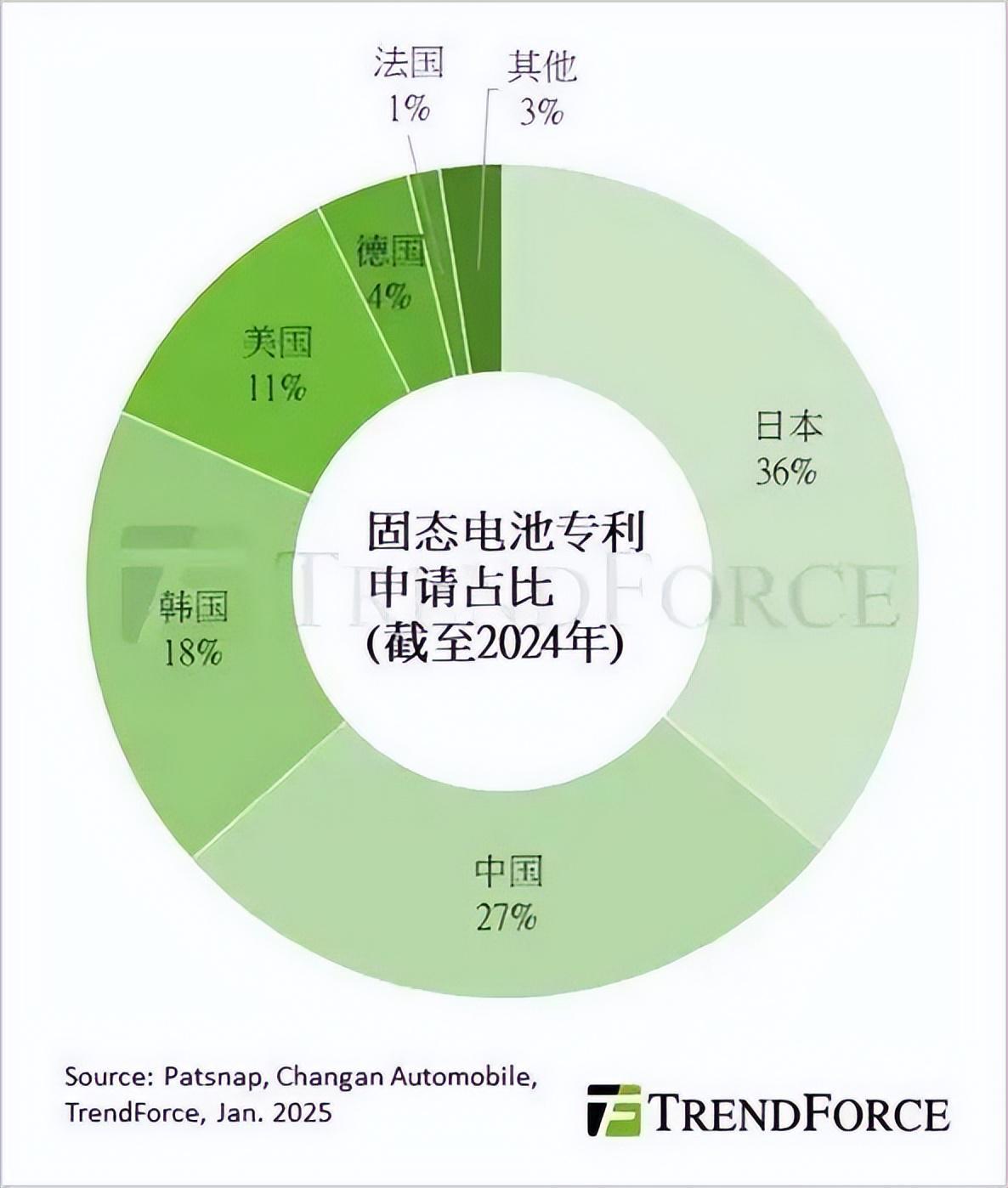

日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的统计显示,2002-2014年间日本在全固态电池领域的专利申请占比达54%,2024年全球专利占比仍保持36%的领先优势。

日本政府对固态电池技术的重视达到国家战略层面。NEDO曾牵头整合丰田、本田、日产等15家企业及学术机构,形成"产学研"协同创新体系。这种举国体制下的技术攻关,使得日本在固态电解质材料、界面工程等核心领域建立技术壁垒。

面对日本的技术反扑,中国车企已启动全面应对:

值得关注的是,中日双方均将2027年设定为固态电池量产的关键节点。这场技术竞赛不仅关乎电池性能,更将决定全球新能源汽车产业的标准制定权与供应链主导权。

若日本固态电池如期量产,将产生三方面深远影响:

但技术转化仍面临多重挑战:硫化物固态电解质的制备工艺复杂度、大规模生产的良品率控制、以及固态电池与现有电控系统的兼容性等问题,都需要在量产阶段逐步解决。

这场固态电池技术竞赛,实质上是全球新能源汽车产业向更高阶段迈进的必经之路。中国在电池材料、制造工艺等领域形成的产业化优势,与日本在基础研究、专利布局方面的深厚积累,正形成互补性技术生态。

据行业预测,到2030年固态电池将占据全球动力电池市场30%的份额。这场技术革命不仅将重新定义汽车产品,更可能催生新的能源存储解决方案。对于消费者而言,技术竞争带来的产品迭代与成本下降,最终将转化为更优质的出行体验。

当2027年的钟声敲响时,中日新能源汽车的技术对决或将揭开新的篇章。这场竞赛没有终局,只有不断突破的技术边界与永无止境的创新追求。