免责声明:本网发布此文章,旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辩解!如事实如有疑问,请与有关方核实。

在国际军售领域,中国与巴基斯坦、朝鲜这两个“兄弟国家”的军贸合作呈现出截然不同的图景。中国向巴基斯坦出口歼-10C战机引发国际关注,但对朝鲜的军售却长期保持克制。这种差异背后,折射出地缘政治、经济利益与风险控制的复杂博弈。

中巴军事合作始于上世纪50年代,南京设使馆标志着两国关系起步。1962年中印边境危机期间,巴基斯坦公开支持中国,奠定了战略互信基础。1963年签署边界协定后,两国在基础设施建设和军事领域展开深度合作,喀喇昆仑山脉的勘测与管道建设成为早期合作典范。

1965年印巴战争中,中国第一时间声援巴基斯坦,形成外交、装备、策略的全方位支持。此后,从T-59坦克到JF-17雷电战机的联合研发,再到2022年歼-10C战机的交付,中巴合作已形成“研发-生产-维护”的完整产业链。2025年印巴冲突中,歼-10C战机在电子干扰与空战中表现突出,印证了中巴战略协同的实效性。

经济层面,中巴经济走廊第二阶段启动,瓜达尔港扩建与农业园区建设同步推进。2025年巴基斯坦GDP增长2.7%,侨汇达三百亿美元,为军购提供了经济支撑。中国通过“经济-安全”双轮驱动,构建了利益共享的闭环体系。

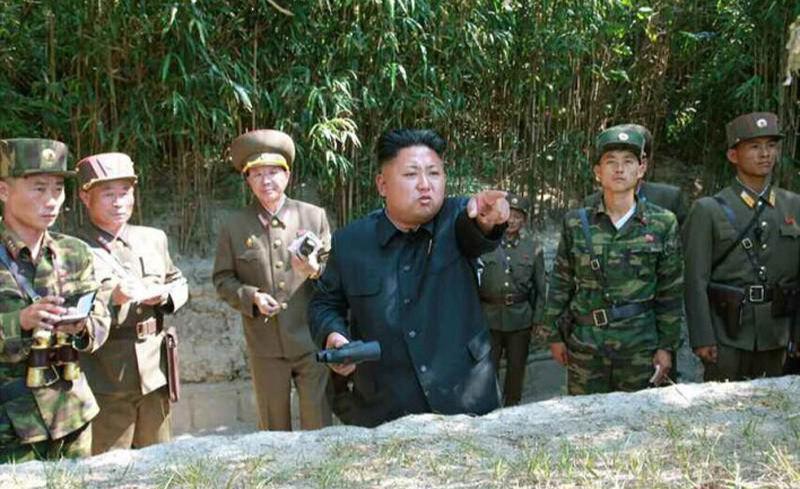

中朝历史渊源可追溯至1950年朝鲜战争,三十万中国志愿军的血脉联结了两国情谊。然而,2006年朝鲜首次核试验后,联合国制裁决议通过,禁止武器出口与技术转让。中国作为安理会常任理事国,严格执行制裁措施,海关对丹东边境的货物扫描密度大幅提升。

朝鲜核问题导致国际制裁持续升级,2009年至2017年间多次核试验与弹道导弹试射,进一步压缩了中朝军事合作空间。中国在执行制裁的同时,通过粮食与纺织品援助维持边境稳定,防止区域动荡。2025年朝鲜国防开支占GDP16%,经济困境限制了其军购能力,中国则通过人道援助平衡安全与道义。

中巴合作的核心在于“一带一路”倡议下的经济安全一体化。巴基斯坦作为南亚战略支点,其军购能力与产业链配套符合中国利益。歼-10C战机的本地化维护体系,既降低了技术泄露风险,又强化了战略协同。

相比之下,朝鲜的核问题与制裁环境构成了高风险因素。中国通过严格管控军售,防止技术扩散引发区域危机,同时保持政治斡旋与人道援助的平衡。这种差异化策略,体现了“利益优先、情谊为辅”的现实主义原则。

历史类比显示,中国对盟友的军售政策与英国殖民地时期的技术管控有相似之处——对战略核心地区开放技术,对高风险区域保持警惕。这种策略既维护了国际规则,又保障了自身安全利益。

中国对巴基斯坦与朝鲜的军售差异,本质上是国家战略的理性选择。巴基斯坦通过经济合作与战略协同,赢得了中国的技术信任;朝鲜则因核问题与制裁环境,被限制在政治斡旋与人道援助的框架内。这种“兄弟国家原则”背后,是利益、风险与规则的精密权衡。

未来,若朝鲜能弃核并融入国际体系,中国援助的大门或将重新开启;而巴基斯坦若能持续深化“一带一路”合作,其军购与产业链升级的空间将进一步扩大。国家间的合作,终究绕不开利益与风险的现实考量。