1988年盛夏,河北兴隆县的山坡上,43岁的农民朱海清正挥汗如雨地锄着玉米地。远处突然传来急促的脚步声,村长气喘吁吁地边跑边喊:"别干了!快回去,你家来了个大官!"这个消息让朱海清心头一震——母亲去世六年来,家中从未有过当官的访客。

朱海清是兴隆县五指山村人,自幼不知父亲模样。直到1982年母亲临终前,才从她口中得知父亲朱殿昆是八路军交通员,1943年在执行送鸡毛信任务时被日寇杀害。这个迟来的真相让朱海清既骄傲又困惑:父亲是英雄,可母亲生前却从未提过任何关于革命的事迹。

当他扛着锄头走到村口时,一辆军绿色吉普车和围观的乡亲们映入眼帘。推开家门,只见堂屋坐着位白发苍苍的老人,对方颤巍巍地起身问道:"你就是冰儿?"这个几乎被遗忘的小名,让朱海清浑身一颤——眼前人竟是冀东军分区原司令员李运昌!

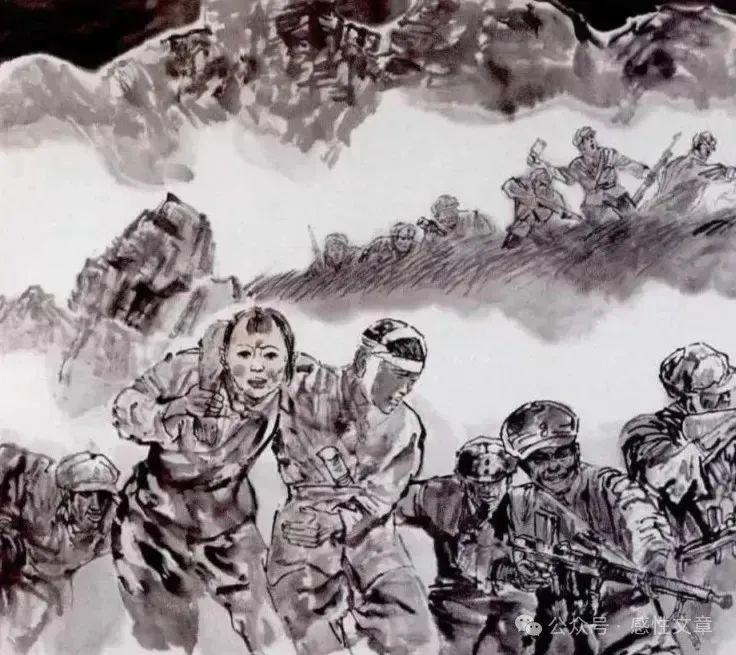

"你母亲是我的救命恩人!"李运昌含泪回忆起1943年那个惊心动魄的冬夜。当时300余名八路军被7000日伪军包围在五指山村,唯一熟悉山路的交通员朱殿昆已外出送信。危急时刻,怀着八个月身孕的张翠屏(麻利嫂)挺身而出,带着部队穿越常人难以攀爬的"大石憋砬"峭壁。

"她解下所有战士的绑腿接成绳索,自己先爬上去固定!"李运昌指着窗外陡峭的山崖哽咽道。当部队借着这条"生命线"突围成功后,麻利嫂却在零下20度的冰面上早产,这个在战火中诞生的男婴,就是朱海清的小名由来。

交谈中,朱海清提到母亲临终前烧毁了一个木匣,里面装着突围路线图和近百张欠粮条。李运昌闻言老泪纵横:这些欠条是当年八路军在村民家吃饭时打下的,政府曾公告可用欠条兑换小米,但麻利嫂至死都拒绝兑换,"她说不能给国家添麻烦"。

临别前,李运昌轻轻拍着朱海清的肩膀:"你母亲用7000斤粮食的欠条,换来了300条生命的延续。这才是真正的英雄啊!"山风掠过玉米地,带着那个年代特有的质朴与悲壮,将这段尘封45年的往事,永远刻在了燕山深处。