“在加拿大四年,我走不下去了。”

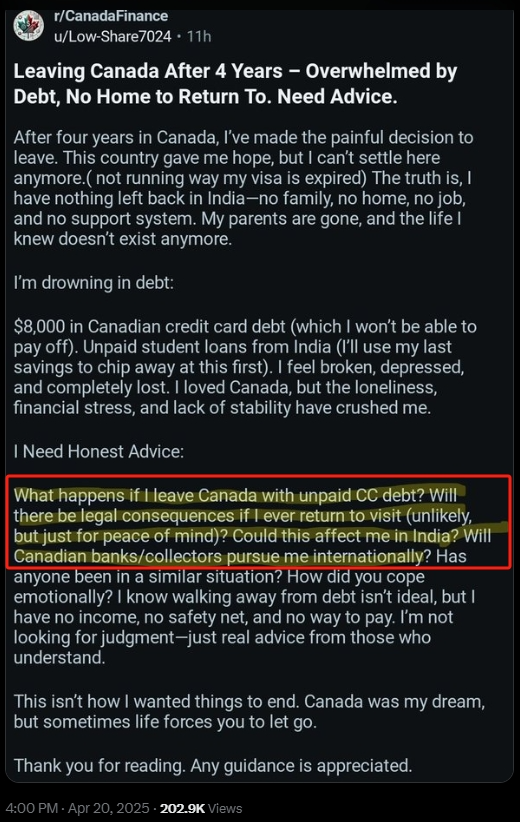

9月底,一名印度留学生在Reddit发帖,题为《四年后离开加拿大——债台高筑,无家可归……求助》。

他写下了这样一段文字:

“在加拿大待了四年后,我痛苦地决定离开。这个国家给了我希望,但我再也无法在这里安顿下来了。(我的签证已经过期,逃不掉了)事实上,我在印度已经一无所有——没家人,没房子,没工作,也没支持系统。我的父母去世了,想象中的生活也不复存在了。

我深陷债务泥潭:我欠了8000加元的加拿大信用卡债务(我无力偿还)。我在印度也欠学生贷款(我会用我最后的积蓄先还这笔)。我感到崩溃、沮丧,彻底迷失了方向。我爱加拿大,但孤独、经济压力和不稳定的生活让我崩溃。

求助请问:如果我离开加拿大时信用卡债务未还,怎么办?如果我回加拿大会不会有法律后果?这会对我在印度的生活造成影响吗?加拿大的银行/催收人员会在跨国追究我的责任吗?有人遇到过类似的情况吗?你是如何应对的?我知道逃债并非理想状态,但我没收入,也没办法还债。我不想听人批评,只想听听那些理解我的人的真心建议。

这不是我想要的结局。加拿大曾是我的梦想,但有时生活会逼你放手。”

帖子一经博主@Shazi转发到X平台,迅速引爆舆论,浏览量超20万。

X

有人劝慰:“早点回去吧,没人会追究。”

有人冷漠:“可怜的混蛋。”

有人愤怒:“这就是个骗局。印度人来到这里,欠债累累,然后逃回自己的国家,留下真正的加拿大人来为他们欠下的债买单。”

原本只是个人的经济困境,却点燃了加拿大社会对留学生群体、金融体系漏洞、国家移民政策的多重情绪。

1

加拿大人愤怒的背后

在数千条评论中,有的直白到刺眼:

“我认识的印度人都在笑,他们会欠下很多债,然后把车停在机场走人。”

“你们的债务最终将由我们纳税人来偿还,就像你们刚来时领到的所有免费救济一样。”

还有人冷嘲热讽:“等着吧,他们会在印度接到催债电话,就像我们天天接到印度口音的诈骗电话一样。”

这并不是空穴来风。早前,就有印度人在TikTok上公开教大家“领完政府补贴就回国”,有人在离境前套取现金。这种“欠债走人”的做法,不仅让加拿大本地人感觉自己成了冤大头,也撕开了制度上的裂缝。

那印度留学生欠下的8000加元,会不会真的追到印度?

根据加拿大司法部门:债务追讨属于民事纠纷,政府不会直接介入。债权人可以起诉,申请扣押工资、冻结账户,但这只适用于加拿大境内。

加拿大与印度没有直接司法互助协议。理论上可以找国际催收公司,或去印度法院起诉,但成本高昂、难度巨大。换句话说,他很可能安然无恙。

Gov of Canada

除非涉及欺诈、恶意欠款,才会影响未来的签证和入境。否则,多半就是一场烂尾的债务。

加拿大的移民体系因此背负骂名:“本地年轻人欠债跑不掉,留学生却能拍拍屁股走人。”

2

制度裂缝:从加拿大到欧美的印度潮

故事讲到这里,本来只是加拿大的烦心事,但也让人想到了最近另外的一个重要消息。

10月1日起,中国将正式实施全新的K字签证。定位是“吸引外国青年科技人才”,最大亮点是:不需要中国境内的邀请或聘用合同,申请人可以凭自身条件直接来华。换句话说:门槛更低、流程更快。

这个消息在国内并没掀起太大波澜。可是在印度,却炸开了锅。被媒体直接称它为“中国版H-1B”。

图源:timesofindia

要理解为什么印度媒体如此敏感,必须先看看他们在其他国家“用透”签证的历史。

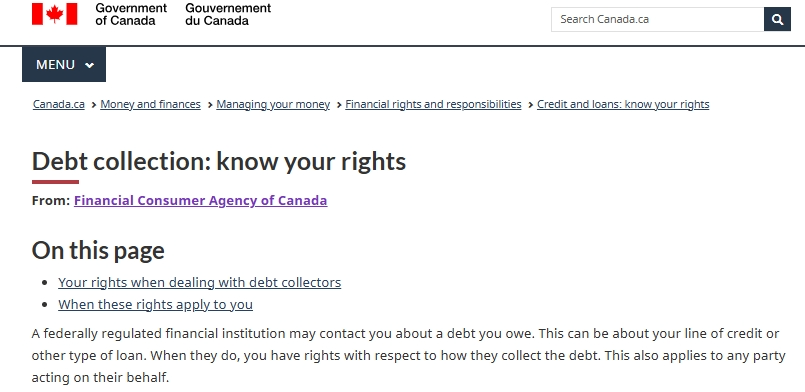

在美国,H-1B签证本是科技精英的通行证。理论上,硅谷要引进的是“顶尖工程师”、“稀缺科学家”。

图源:times

然而现实呢?根据美国移民局的数据,2024财年,印度人占了71%的H-1B配额。一大批印度外包公司——Infosys、Wipro、TCS——专门研究“签证套利”:他们会在内部动员数千名员工同时递交申请,利用“一人多抽”的策略提高中签率。

图源:U.S Immigration

中签后,真正的人才不一定留下来,而是被派去美国客户公司做外包项目。美国本土程序员抱怨:“这不是人才流动,这是批发式劳工派遣。”

美国国会多次开听证会,直指“H-1B已被印度人滥用”。一些科技公司甚至公开承认,自己被迫依赖印度外包商,因为他们控制了签证配额。

于是,“高端人才签证”变成了“低价劳动力输入”,连川普时期的移民顾问都说过一句狠话:“H-1B不是人才通道,是印度外包的提款机。”

图源:canada.express

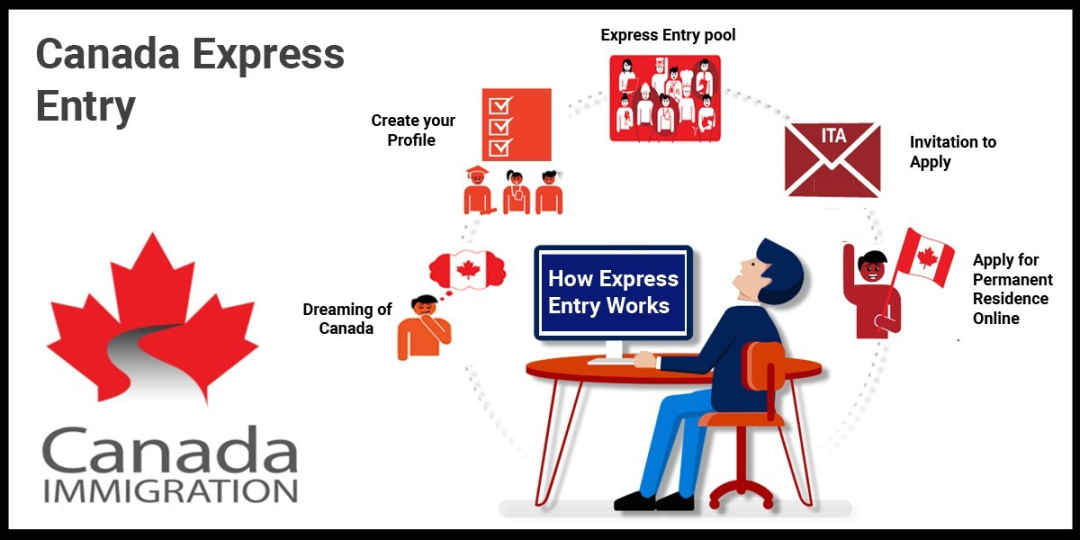

在加拿大,情况同样。快速通道(Express Entry)技术移民,原本要吸引全球各地的高技能人才,结果印度人占比长期保持在40%以上。

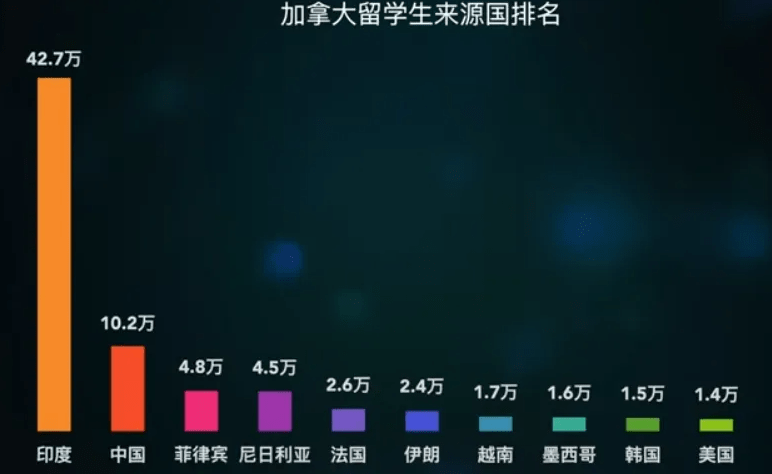

2024年,加拿大的国际学生中,印度人突破30万,是所有留学生的三分之一。

图源:qqnews

大量印度学生不仅冲击了教育体系,也让本地住房、就业市场吃紧。温哥华和多伦多房租暴涨,一部分原因正是留学生需求激增,而其中印度群体占了头部。

图源:psw

在英国,印度留学生更是超过了中国学生,成为最大留学生群体。英国的毕业生签证,被印度学生戏称为“稳赚不赔的回本票”。

图源:x.com

再往欧洲大陆看,法国、意大利、西班牙……几乎每一条热门移民路径,都能看到印度人迅速成群结队。巴黎街头的印度外卖骑手,罗马郊区的印度杂货铺,构成了“看得见的印度化”。他们的优势不仅是语言和人口基数,更是集体行动的高效:一旦政策放松,他们就能形成规模效应,迅速改变一个国家的移民格局。

有人讽刺说:“印度人对于签证的敏感度,就像资本家对于套利的嗅觉。”哪怕只是一个细微的政策缝隙,都能立刻被他们研究透、用到极致。特点非常鲜明:哪里有政策窗口,哪里就有庞大的印度流入。

他们把签证当成职业跳板:先留下几年,攒履历,再谋绿卡;或者利用补贴、工签家属政策,把成本降到最低。

3

K签证会不会“印度化”?

回到中国的K签证。它的初衷很清晰:吸引全球青年科技人才,推动科研和创新。

那么,如何界定“青年科技人才”?这就是其中的重中之重了。

图源:timesofindia

不管如何,在部分印度人的眼中,这无疑是一扇“新门”。

图源:timesofindia

加拿大人愤怒的不是8000加元,而是“不公平”;中国人担心的同样也是这个。

在全球化的签证游戏里,个人的梦想、国家的政策、社会的承受力,总是纠缠在一起。加拿大人骂骂咧咧,留学生落荒而逃,唯一能做的,或许是:在吸引全球人才的同时,守住制度的底线,守住公平的天平。