此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

当毛主席在陈毅追悼会上停在那副不起眼的挽联前时,没人想到这72个字竟能让一位落魄的民国公子重获新生。

井冈山战友的诀别

1972年1月6日深夜,301医院里一片寂静。

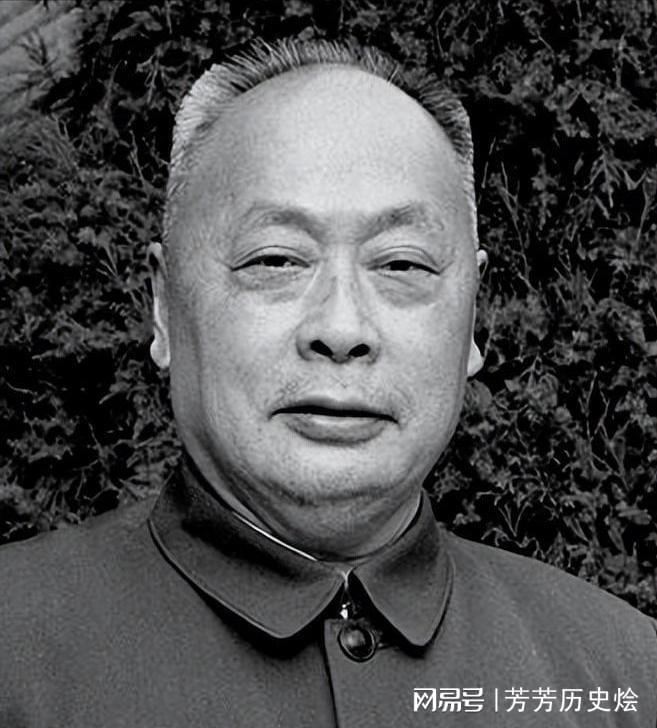

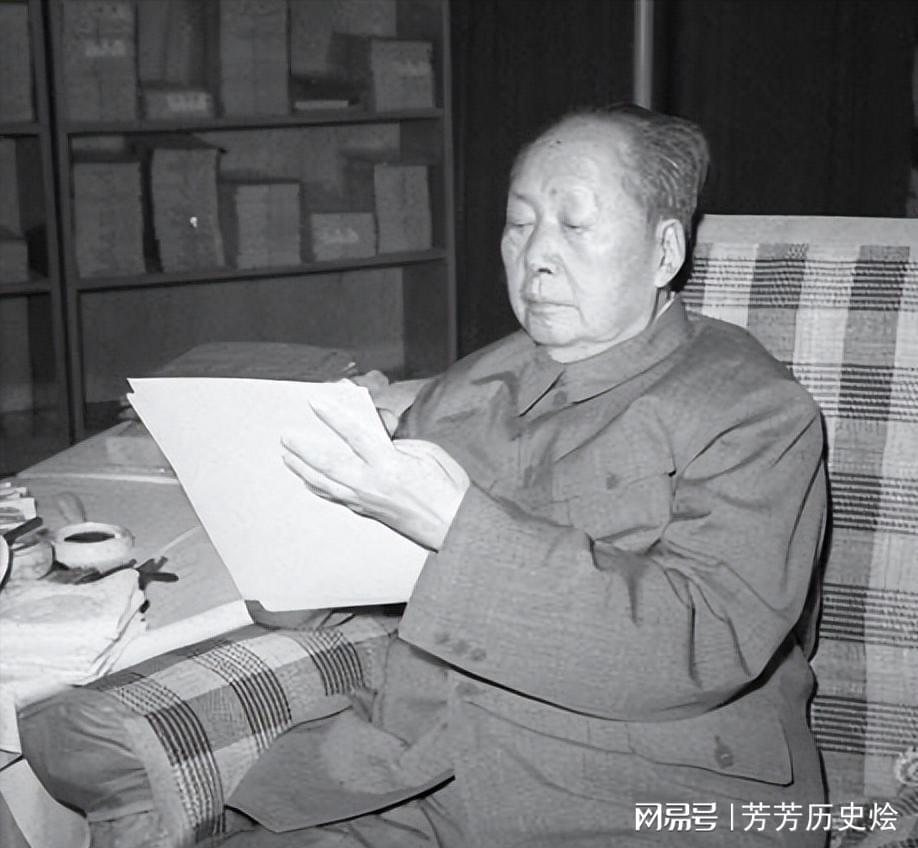

陈毅元帅咽下了最后一口气,享年71岁。消息传到中南海时,毛主席正在审阅一份关于追悼会的文件,看到陈毅的名字,老人家愣了很久。

"陈毅走了?"毛主席放下文件,眼中闪过一丝不易察觉的悲伤。

按照文件上的规格,陈毅的追悼会由中央军委出面组织,悼词连头带尾只有600字,简历还占去一半篇幅。政治局委员不一定出席,参加人数控制在500人以内,地点就在八宝山。

周恩来看着这份冷冰冰的安排,心情沉重得像压了块石头,他知道这样的规格对于陈毅来说太不公正了,可他在政治局处于受制约的地位,说话也无用。

1月10日下午,追悼会即将开始,中午12点,周恩来面前的饭菜几乎没动,西花厅里一直响着他沉重的踱步声。

就在这时,电话铃突然响起。

"调车,我要去参加陈毅同志的追悼会。"电话里传来毛主席的声音,语气不容置疑。

周恩来愣住了,毛主席此前从未表示要参加,现在突然改变主意意味着什么?他立刻意识到这是为陈毅正名的机会。

电话挂断后,周恩来立即行动起来,他通知中央办公厅,以最快速度联系所有在北京的政治局委员、候补委员,要求全体出席。

八宝山那边也紧急调来电热炉、摄影设备,冷清的礼堂瞬间忙碌起来。

下午近两点,毛主席的车队缓缓驶来。

周恩来早已等候在西门外,看到毛主席从车上下来,他快步迎上去:"主席,一路上还顺利吧?"

"还好。"毛主席握住周恩来的手,目光中带着岁月的沧桑。

"外面冷,主席还是到屋里休息吧。"周恩来小心翼翼地搀扶着老人家。

在休息室里,毛主席见到了陈毅的遗孀张茜。看到她,毛主席难过落泪,紧紧握住她的手说:"陈毅同志是个好人,是个好同志,井冈山上的战友就剩他了。"

张茜关切地说:"主席,您坐一下就回去吧,外面太冷了。"

毛主席摇摇头:"不,我也要参加追悼会,给我一个黑纱。"

灵堂中的意外发现

追悼会正式开始前,毛主席在工作人员搀扶下走进大厅。

灵堂里摆满了花圈和挽联,毛主席缓缓走了一圈,目光在各式各样的悼念物品上扫过,突然,他在一副挽联前停下了脚步。

这副挽联挂在很不起眼的角落里,字迹工整,内容却让人眼前一亮:

"仗剑从云,作干城,忠心不易,军声在淮海,遗爱在江南,万庶尽衔哀,回望大好山河,永离赤县;

挥戈挽日,接樽俎,豪气犹存,无愧于平生,有功于天下,九泉应含笑,伫看重新世界,遍树红旗。"

毛主席边看边低声默念,神情专注得像在品读一首绝妙的诗。72个字,字字珠玑,把陈毅的一生概括得淋漓尽致。

"仗剑从云"说的是陈毅跟随革命风云,"干城"指的是捍卫国家的将士。"军声在淮海"不仅指淮海战役,更涵盖了陈毅在山东、苏北的抗日岁月。

"遗爱在江南"则概括了他在江南坚持游击战争,后来组建新四军的光辉历史。

"挥戈挽日"是回天之意,"接樽俎"暗示中国没有被列强瓜分,延续了五千年文明。整副对联既有军事家的豪迈,又有政治家的深沉,更有诗人的浪漫情怀。

毛主席看完后,连声夸赞:"这副挽联写得好!"

他转过身,询问身边的张茜:"写这副挽联的人来了吗?"

张茜眼含泪水,摇摇头:"他没有来,追悼会不允许他参加..."

"他是谁?"毛主席追问道。

民国公子的坎坷人生

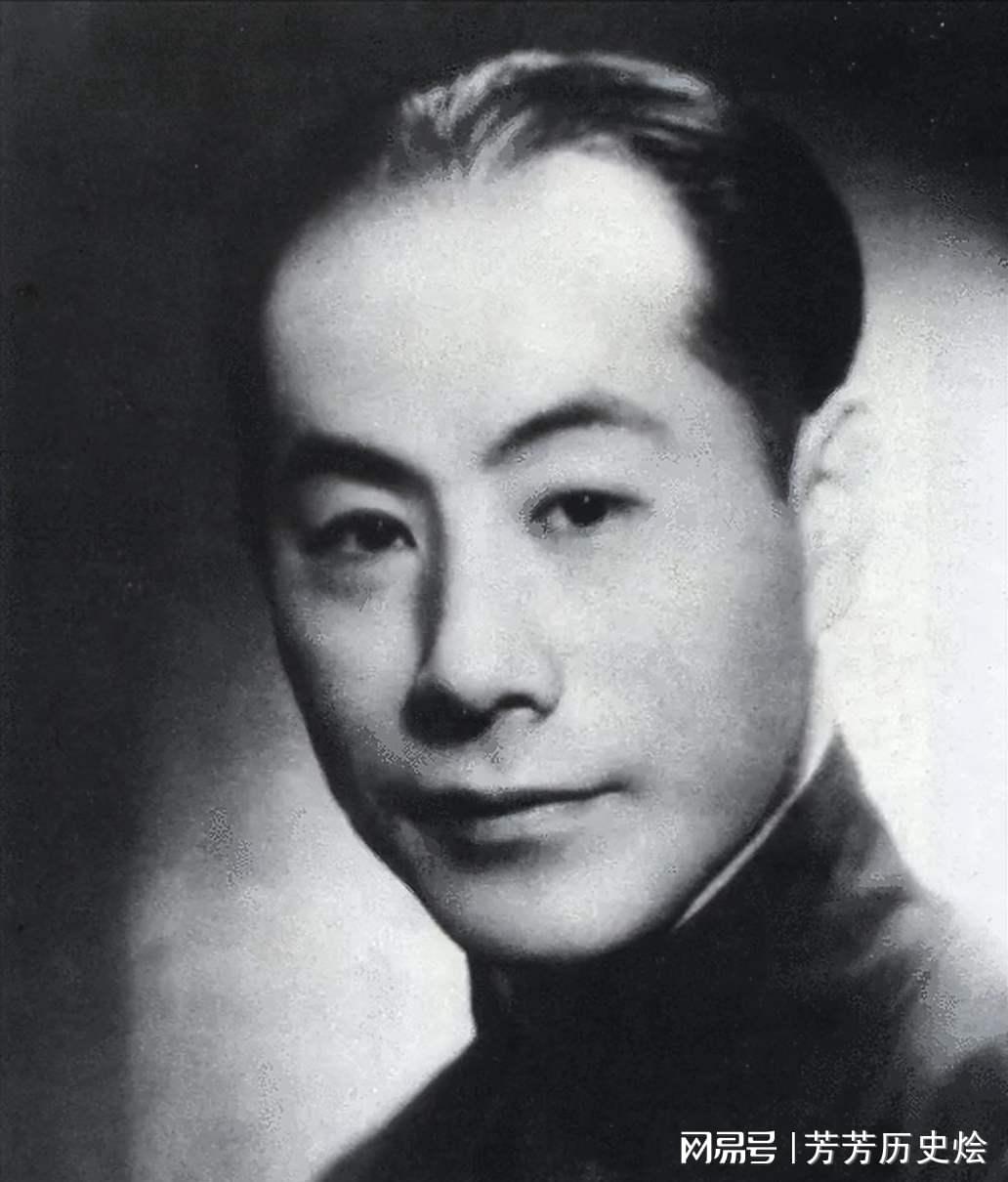

张茜口中的"他",就是张伯驹。

说起这个名字,在民国时期那可是响当当的人物。

张伯驹,本名家骐,字伯驹,1898年生于河南项城,被誉为"民国四公子"之一。他与张学良、溥侗、袁克文齐名,这在那个风云变幻的年代可不是件容易的事。

张伯驹6岁时过继给伯父张镇芳,张镇芳是袁世凯的心腹,官至直隶总督,在政治上呼风唤雨。

有了这样的背景,张伯驹本可以过上锦衣玉食的生活,可他偏偏对权力没兴趣,痴迷于书画收藏。

30岁开始,张伯驹就把全部心思投入到收藏中国古代书画上。他花巨资购买了陆机的《平复帖》,这可是传世文物中最早的名人手迹。还有隋代展子虔的《游春图》,那是传世最早的独立山水画。

为了买这些国宝,张伯驹几乎倾家荡产。当时有人问他:"这些古董能当饭吃吗?"他回答:"不能当饭吃,但能让我们的文化传承下去。"

新中国成立后,张伯驹决定把所有收藏的国宝全部无偿捐献给国家。

1956年,他将西晋陆机《平复帖》、隋展子虔《游春图》、杜牧《赠张好好诗》、宋范仲淹《道服赞》等价值连城的文物全部捐给故宫博物院。这些东西他当年可是花了天价买回来的。

陈毅知道这件事后,非常震惊,他专门去拜访张伯驹,两人从此成为忘年之交。陈毅常说:"张先生是我的好老师,使我学到很多东西。"

可是到了1972年,张伯驹的处境却很艰难。他被打成了"右派",在北京连户口都没有,和妻子潘素住在简陋的房子里,生活困顿。

陈毅去世的消息传来,张伯驹大哭了一场,他想去追悼会送老友最后一程,却被告知不允许参加。无奈之下,他只能含泪写下这副挽联,托人送到八宝山,算是对老朋友的最后告别。

伟人的知遇之恩

"他是位民主人士,就是那位把传世第一的字、传世最古的卷轴画捐给国家的那个人。"周恩来在毛主席身边轻声介绍道。

毛主席听后,目光中闪过一丝惊讶:"就是那个张伯驹?"

"是的,他现在生活很困难,连户口都没有。"张茜趁机把张伯驹的近况告诉了毛主席。

毛主席沉默了片刻,然后转向周恩来:"这样的人才要给口饭吃,你回去安排一下。"

追悼会结束后,周恩来立即着手处理张伯驹的问题,第二天,他就派人按照参加追悼会的名册找到了张伯驹。

当工作人员出现在张伯驹简陋的住所时,老人正在默默整理陈毅生前送给他的几本书,听说毛主席要见他,张伯驹激动得几乎说不出话来。

在菊香书屋,毛主席亲自接见了张伯驹。见到这位传奇人物,毛主席主动站起身来迎接,激动地握手说道:"张先生,我要感谢你,把陈毅同志的一生总结得那样精彩。"

"主席过奖了,我只是表达了一个朋友的心情。"张伯驹谦逊地回答。

当毛主席得知张伯驹夫妇没有固定收入,连基本生活都成问题时,当即决定安排他到中央文史研究馆工作。

"国家需要你这样的文化人。"毛主席的话让张伯驹热泪盈眶。

很快,张伯驹就被正式聘为中央文史研究馆馆员。派出所的所长和户籍员专门为他们夫妇办理了落户北京的手续,妻子潘素也被安排到中国画院担任画师。

半年后的一天,有人登门拜访张伯驹。来人说:"我受张茜同志委托,将陈毅同志生前一直使用的围棋送给二位老人,张茜同志希望你们生活愉快,并祝愿你们健康长寿。"

张伯驹接过围棋,泪如雨下,他知道,陈毅一直在挂念着他们夫妻。更知道,是那副72字的挽联改变了自己的命运。

1982年2月26日,张伯驹在北京病逝,享年85岁,这位曾经的民国公子,用自己的方式为国家和民族做出了贡献。而那副让毛主席称赞的挽联,也成为了中国文学史上的佳话。

一副挽联,两个时代的交汇,三个男人的友谊。.历史有时候就是这样,在最不经意的瞬间,改变一个人的命运轨迹。

那72个字不仅是对陈毅一生的完美总结,更是对那个时代知识分子命运的深刻写照。

参考资料:

《人民日报》1972年1月11日关于陈毅元帅追悼会的相关报道

中央文史研究馆官方资料中关于张伯驹生平的详细记录

《解放军报》关于毛主席参加陈毅追悼会的历史档案记录