无意中刷到一条“湖北一景区发文:‘楚国王族免票、贵族半价’,荆州文旅局:为了弘扬楚文化”的短视频。位于视频左侧的点赞、评论等触控,堆叠了三层,也就是说最少经历了两次录屏重发,很可能是旧闻新发。果然仔细浏览内容,上面清清楚楚的标着活动时间为4月4日到6日。

视频截图

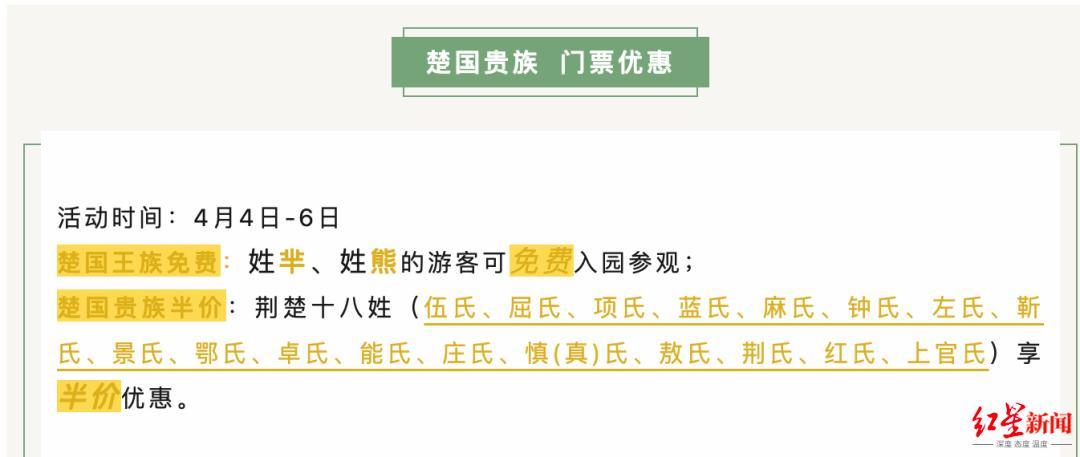

上网检索相关内容得知,此事并非发生于今年,而是去年。2024年3月30日,湖北省荆州市楚王车马阵景区官方公众号,发布门票优惠政策称:“4月4日至6日(清明假期),楚国王族免费:姓芈、姓熊的游客可免费入园参观;楚国贵族半价:荆楚十八姓(伍氏、屈氏、项氏、蓝氏、麻氏、钟氏、左氏、靳氏、景氏、鄂氏、卓氏、能氏、庄氏、慎(真)氏、敖氏、荆氏、红氏、上官氏)享半价优惠。”

楚王车马阵景区优惠政策

拿去年的旧闻来炒作,本身就很离谱。只能说有些人为了红,为了引流无所不用其极。

更离谱的是,楚王车马阵景区拿“楚国王族免票、贵族半价”,结果把真正的王族之后给漏了,简直是千古奇闻。

看到这里可能很多朋友要指责阿越标新立异、胡乱造谣了,毕竟楚王族出自芈姓,以熊为姓是公认的。

所以在谈这个问题之前,有必要先普及一下姓氏问题。姓和氏虽然都是标示一个人的家族血缘关系的标志和符号,可却是两个概念。《通鉴外纪》云:“姓者,统其祖考之所自出;氏者,别其子孙之所自分。”

“姓”是用来追溯祖先谱系,规范婚姻的,正所谓“同姓不婚”,它自产生后,世代相传,一般不会更改,比较稳定。“芈”与姬、姜、姒、嬴等上古八姓一样,都属于产生于始社会末期的古姓。

楚王车马阵景区

“氏”则是姓派生出来的支系,为源于同一父姓始祖各支系的符号标志,其来源多变,可以由先辈名字、封邑、官职生成。同一个姓会派生出诸多的氏,比如芈姓下面的荆楚十八姓(氏),同一个氏也可能来自不同姓,最典型的为“王”氏,姬、姜、姒、嬴、芈等姓下面都有这一支系。

先秦时代,“姓”、“氏”严格区分,男子称氏不称姓,故屈原虽然是芈姓屈氏,但你不能称他为芈原。秦汉以来姓氏合一,氏取代姓成为主流,嬴、姬等古姓反而沦为了小众。据统计全国芈姓约有一万人,但由芈姓发展出来的氏有100多个,人口总数相当庞大。

至于楚国王族的氏,应当放到当时的环境下去考量。《通志•氏族略》称“凡诸侯无氏,以国爵为氏”,《原姓》曰“国君无氏,不称氏称国”。这一点《左传》可以做证,该书记载了好几次会盟时的盟约,末尾歃血为盟者都以国号+国君之名进行记载。

比如定公四年(前632年)的践土之盟“其载书云:王若曰,晋重、鲁申、卫武、蔡甲午、郑捷、齐潘、宋王臣、莒期”。其中卫武为卫成公胞弟夷叔武(又称公子武或叔武),其余诸人皆为各国国君,这是以国为氏的典型实例。

景区内的楚王车马阵遗迹

两周时期,特别是春秋战国时期,楚国频频参与会盟,不可能特立独行的不用国号。由此可见,按照正统观点楚王作为楚国君主,是没有氏的,即便在某些情况下必须用氏,也会冠以“楚”字,而非“熊”字。

事实上不仅是国君,他们一家子三代都无氏,君主称公、称王,儿子称公子、王子,孙子称公孙、王孙,只有到第四代才会立氏,表示自己这一支脱离公室(王室)。践土之盟中的夷叔武称卫武便是一例。

这一方面楚国也有实例。据《左传·昭公二十年》所载,楚平王的太子建,在出奔宋国之后称“楚建”,也就是说他是以“楚”为氏的。

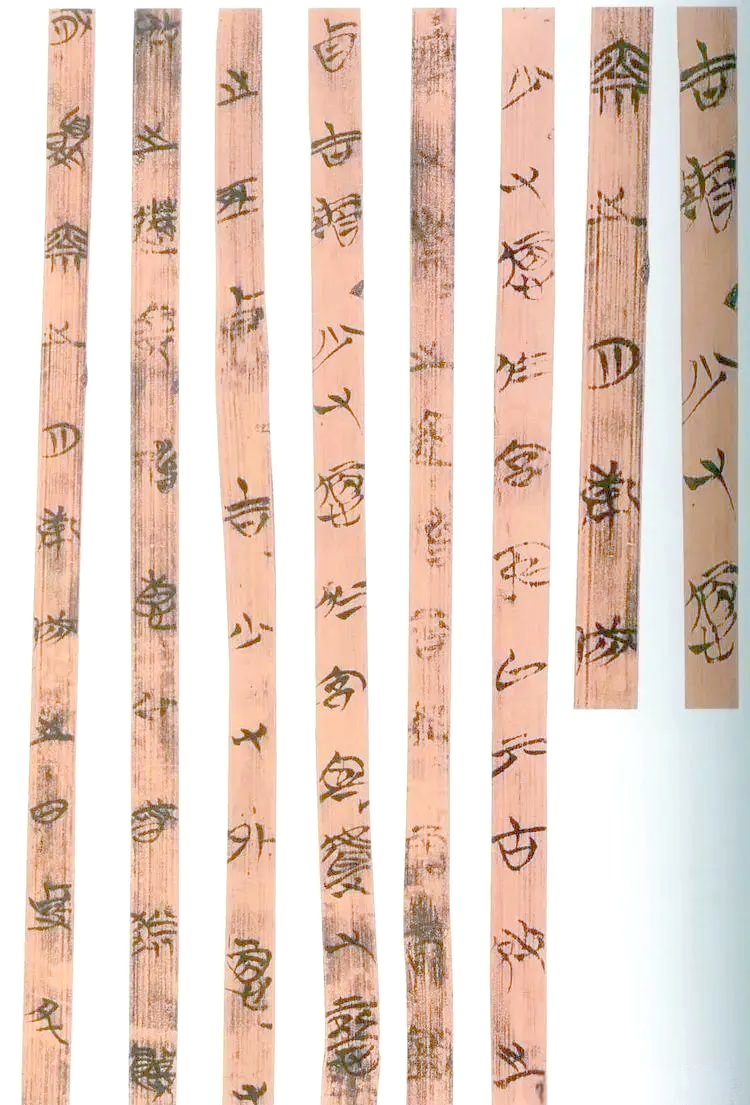

至于“熊”则是“酓”(音yǎn)的异体字,最初作为对部族领袖的称呼,后成为对国君尊称。上海博物馆所藏的战国楚简中多次提及“酓”,比如“(穴)酓(熊)”见于乙一·22、乙一·24简。

上海博物馆所藏的战国楚简

历代楚王即位后都会在自己的名中冠入“熊”字。比如据《左传·昭公十三年》记载,楚平王即位后“名曰熊居”,即楚平王将自己的名字由弃疾改为熊居。若“熊”是楚王室的氏,那楚平王改名时压根无需特意强调,唯独是名的一个有机组成部分,才需如此。《左传·僖公二十六年》,楚王族分支建立的夔国,面对楚国的质问,称呼自家先王曰:“我先王熊挚有疾,鬼神弗赦而自窜于夔”,属于同样道理。

史籍《通志·二六·以国为氏》中对此也有详细记载:“……负五年,秦将王翦、蒙武破楚,虏王负,灭之为楚郡。楚凡四十五世。其后以国为氏。”即楚国灭亡后,楚王室的后人以国号“楚”为氏。其实这是先秦时代的惯例,“秦”姓的来源同样如此。

况且据《左传》记载,春秋时期楚国便有以“熊”为氏者,见于史端的共有五人:熊率且比、熊负羁、熊相宜僚、熊相谋、熊宜僚。

什么,楚汉时期的楚怀王(义帝)为何叫熊心?有没有可能是因为他称王了,才名熊心呢?

所以楚王车马阵景区既然想宣传楚文化,能不能长点心,别闹这等笑话。