“小伟,你跟爸妈说句实话,你到底什么时候才能回来?你媳妇一个人带着孩子,又当爹又当妈,有多难你知道吗?你那补贴,现在又还剩多少?”

视频电话里,母亲的眼圈红了,声音带着难以抑制的哽咽。一旁的父亲,一个沉默寡言的老兵,只是一个劲地抽着烟,眉头拧成了一个疙瘩。

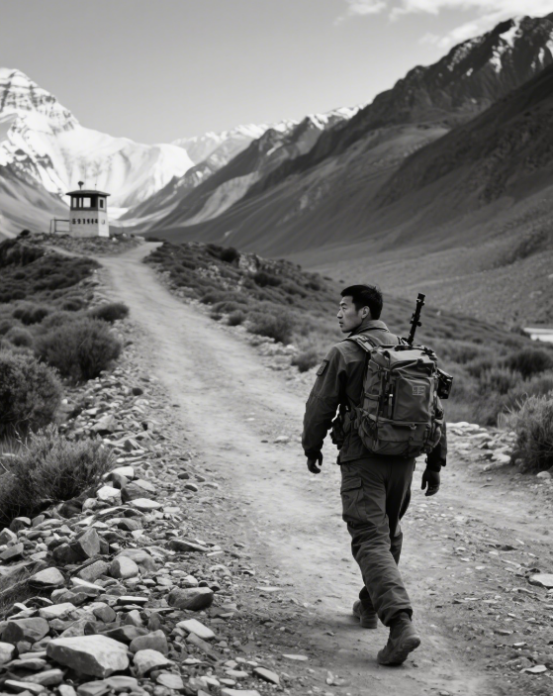

三十岁的李伟,穿着一身洗得发白的迷彩作训服,身后是无垠的戈壁和连绵的雪山。他对着镜头,扯出一个比哭还难看的笑容。

“爸,妈,快了,就快了。我这边都挺好的,补贴的事你们别担心,够用。”

“够用?你每次都说够用!”母亲的声音陡然拔高,“你别以为我们不知道!你九年没回家过一个春节了!你儿子都快不认识你这个爹了!那破地方到底有什么好,值得你把家都扔了,把命都搭进去?”

李伟的心像被一只大手紧紧攥住,疼得他几乎无法呼吸。他张了张嘴,想说点什么,却最终只化成了一句苍白的:“妈,这是我的哨位。”

01

李伟的哨位,在地图上,只是一个毫不起眼的小红点。

它位于祖国西北边疆的卡兰山口,海拔超过四千米,是一个真正的“生命禁区”。这里常年积雪,风大如刀,空气含氧量只有平原的一半。

方圆百里之内,除了石头和偶尔出没的野狼,再无生命迹象。

而李伟,就是这个哨位上,唯一的兵。

九年前,二十一岁的李伟,还是某边防团里一个意气风发的年轻战士。因为军事素质过硬,思想觉悟高,他被选中,执行一项特殊的驻守任务——独自驻守当时刚刚设立的314号观察哨。

当时的老团长拍着他的肩膀,语重心长地说:“小伟,314号哨位,位置特殊,条件艰苦。之所以只派你一个人,是因为那里的任务,更多的是象征意义和潜在的战略价值。组织上知道你辛苦,所以给你申请了全军区最高等级的艰苦边远地区特殊补贴,一个月两万二。你要记住,你守的不是一个点,而是祖国的一双眼睛。”

李伟挺起胸膛,敬了一个标准的军礼:“请首长放心!保证完成任务!”

那时的他,并未完全理解“象征意义”和“潜在战略价值”的深层含义。他只知道,这是组织对他的信任,他必须用生命去捍卫这份荣耀。

于是,他背起行囊,告别了战友,一个人,一杆枪,一条狗,走进了这片苍茫的雪山戈壁。

日子,比他想象的还要难熬。

最难熬的不是艰苦,而是孤独。那种与世隔绝、仿佛被整个世界遗忘的孤独,能像虫子一样,一点点啃噬掉一个正常人的意志。

最初的几个月,他每天除了巡逻、观察、记录,就是对着那条名叫“战友”的军犬自言自语。晚上,他会梦到父母,梦到家乡,梦到炊烟和热闹的人群。醒来后,面对的,却只有四壁空空的营房和窗外呼啸的寒风。

他想过放弃。

可每当他看到营房前那根光秃秃的旗杆上,被他亲手升起的五星红旗时,他心里那点动摇的念头,就又被压了下去。

他开始学着与孤独和解。他读书,练字,对着雪山唱歌,研究那些奇形怪状的石头。他把哨位的生活,过成了一种修行。

两年后,他回家探亲,经人介绍,认识了在县城医院当护士的妻子张兰。张兰是个善良朴实的姑娘,她不嫌弃李伟的工作,被他身上那股军人的坚毅和质朴所吸引。

两人很快结了婚。婚后,李伟又回到了哨位,张兰则一个人,默默地扛起了整个家。

有了家,李伟的心里就有了牵挂,也有了更深的愧疚。那份两万二的补贴,成了他唯一能弥补家人的方式。

他把大部分钱都寄回家里,一部分给父母养老,一部分给妻子补贴家用。

有了这笔钱,家里的生活条件得到了极大的改善。他们在县城买了新房,还买了车。儿子出生后,妻子也能给他用上最好的奶粉和尿不湿。

李伟觉得,自己虽然亏欠了家人太多陪伴,但至少在物质上,没有让他们受苦。这份认知,在很大程度上,支撑着他度过了哨位上一个又一个孤寂的日夜。

就这样,一年又一年。他原本两年的驻守期,因为任务的特殊性和无人可替,一再延长。

九年时间,弹指一挥间。他从一个青涩的年轻战士,变成了一个皮肤黝黑、满脸沧桑的中年汉子。

那条名叫“战友”的军犬,已经老死了,换成了一条更年轻的,他给它取名“接班”。

唯一不变的,是那面在风雪中高高飘扬的五星红旗,和他那份他以为永远不会变的特殊补贴。

02

三年前,老团长退休了,边防团也经历了改革。一个新的领导班子,和一个全新的管理体系,开始运作。

李伟第一次感觉到变化,是在一次视频汇报中。

新的主官,是一位从机关调来的年轻领导,姓刘。刘领导说话喜欢引经据典,开口闭口都是“规范化”、“精细化”、“降本增效”。

视频里,刘领导看着屏幕上的李伟,眉头微蹙。

“李伟同志是吧?我看了你的资料,驻守314号哨位九年,精神可嘉,值得肯定。”刘领导的开场白,和当年视察红土坡小学的王主任,惊人地相似。

李伟习惯性地挺直了腰杆:“为人民服务!”

“嗯。”刘领导点点头,清了清嗓子,说道:“不过呢,李伟同志,时代在发展,我们的边防理念也要更新。现在是信息化时代,我们更多地要依靠技术手段,比如无人机、远程监控等等。像314号哨位这种传统的、单一的人力观察哨,它的实际作用,已经越来越小了。”

他顿了顿,话锋一转:“我研究了一下你们哨位的补贴标准,一个月两万二,这个标准,太高了!严重超出了我们团里,乃至整个军区的平均水平。这是历史遗留问题,不符合我们现在‘精细化’管理的原则,必须进行调整。”

李伟的心,咯噔一下。

“我们经过研究决定,将你的补贴,暂时先调整到一万块。这个标准,在我们全团,也算是最高的了。希望你能理解组织,要有大局观。”

李伟张了张嘴,想说点什么。他想说,这个补贴是老团长当年亲口承诺的,是写在任务书里的。他想说,这笔钱对他那个聚少离多的家庭,有多么重要。

可话到嘴边,他又咽了回去。

军人,以服从命令为天职。这是他从穿上军装那天起,就刻在骨子里的信条。

“是!我服从组织安排!”他最终,还是用尽全身力气,喊出了这句他说了无数遍的话。

视频那头,刘领导满意地点了点头。

从那个月起,李伟的补贴,就从两万二,变成了一万。

寄回家的钱,一下子少了一大半。妻子张兰在电话里,虽然什么都没说,但李伟能从她那故作轻松的语气里,听出一丝忧虑。

家里的房贷、车贷,孩子的教育开销,父母的医药费……每一项,都是沉甸甸的负担。

以前两万二的时候,还能应付得绰绰有余,甚至有所结余。可现在,一万块钱,已经变得捉襟见肘。

李伟只能安慰妻子:“兰子,你放心,钱的事,我再想想办法。”

他所谓的办法,就是更加苛刻地对待自己。他开始省吃俭用,把自己的伙食标准一降再降,以前还能吃上肉,后来就变成了顿顿压缩饼干配咸菜。

他想,只要自己再苦一点,就能让家里人好过一点。

03

然而,李伟的忍耐和退让,并没有换来安宁。

一年后,刘领导在“降本增效”的道路上,又迈出了新的一步。

一纸文件,通过加密邮件,发到了李伟的电脑上。文件的大意是,经过上级部门的重新评估,314号哨位的战略等级,将由“特级”降为“一级”。

与之相对应的,所有相关的待遇和补贴标准,也要做出相应调整。

李伟的那份已经缩水到一万块的补贴,再次被砍了一刀。

这一次,直接降到了六千。

收到邮件的那一刻,李伟正在擦拭他那杆已经用了九年的钢枪。冰冷的钢铁,仿佛把寒气,一直传到了他的心里。

他第一次,对自己的坚守,产生了巨大的动摇。

他想起了九年前,老团长跟他说的话:“你守的不是一个点,而是祖国的一双眼睛。”

可现在,这双“眼睛”,在这些新来的领导眼里,似乎已经变得越来越不重要了。它成了一个可以被随意降级、随意克扣的“历史遗留问题”。

他感到一种前所未有的屈辱。

那天晚上,他破天荒地喝了酒。那是他珍藏了很久的一小瓶白酒,是过年时补给的物资,他一直没舍得喝。

他就着窗外的漫天星辰,一个人,一杯接一杯地喝着。

他想起了牺牲在边防线上的老班长,想起了那些把青春和生命都献给了这片雪山的战友们。

他想,如果他们还活着,看到今天这一切,会作何感想?

酒入愁肠,愁更愁。他喝得酩酊大醉,抱着那条名叫“接班”的军犬,哭得像个孩子。

第二天醒来,头痛欲裂。

他看着镜子里那个胡子拉碴、双眼通红的中年男人,忽然觉得无比陌生。

他打开手机,看到妻子发来的一段小视频。视频里,他五岁的儿子,正奶声奶气地对着一张他的照片,一遍又一遍地喊着“爸爸”。

那一刻,李伟的心,像是被什么东西狠狠地刺穿了。

他觉得自己不是一个合格的丈夫,更不是一个合格的父亲。他守住了这个小小的哨位,却没能守住自己的家。

他开始认真地思考,自己是不是该离开了?

他已经三十岁了,九年的与世隔绝,让他几乎丧失了所有的社会生存技能。如果现在离开,回到地方,他还能做什么?

可如果不离开,留在这里,又有什么意义?每个月六千块,刨去寄回家的,只剩下一点点。他连给儿子买一件好点的玩具,都得犹豫再三。

他陷入了深深的迷茫和痛苦之中。

压垮他的最后一根稻草,是母亲在视频电话里那声声泣血的追问。

母亲告诉他,妻子为了补贴家用,白天在医院上完班,晚上还去一个私人诊所打零工,结果因为过度劳累,前几天在上班的时候晕倒了。

这个消息,像一把重锤,狠狠地砸在了李伟的心上。

他再也无法忍受了。

他觉得,自己这么多年所坚持的所谓“荣耀”和“使命”,在家人所受的苦难面前,显得那么苍白和可笑。

04

又一次“精细化”改革的春风,吹遍了整个边防团。

这一次,314号哨位,再次被“精准”地对焦了。

刘领导的逻辑很简单:既然这个哨位的实际作用已经很小,战略等级也已经降到了一级,那么,它所对应的补贴标准,自然也应该向普通哨位看齐。

于是,李伟的补贴,从六千,被“优化”到了四千。

这个数字,已经和他九年前,当一个普通边防战士时,拿到的艰苦地区补贴,相差无几了。

收到通知的那天,李伟异常地平静。

他没有愤怒,也没有悲伤。他的心,已经彻底麻木了。

他觉得,这就像一场凌迟。对方不给你一个痛快,而是一刀一刀地,慢慢地割掉你的肉,让你在无尽的痛苦和折磨中,看着自己的信念和尊严,一点点地流失殆尽。

他知道,自己该走了。

再不走,他就真的要被这片他曾经深爱着的雪山,给彻底吞噬了。

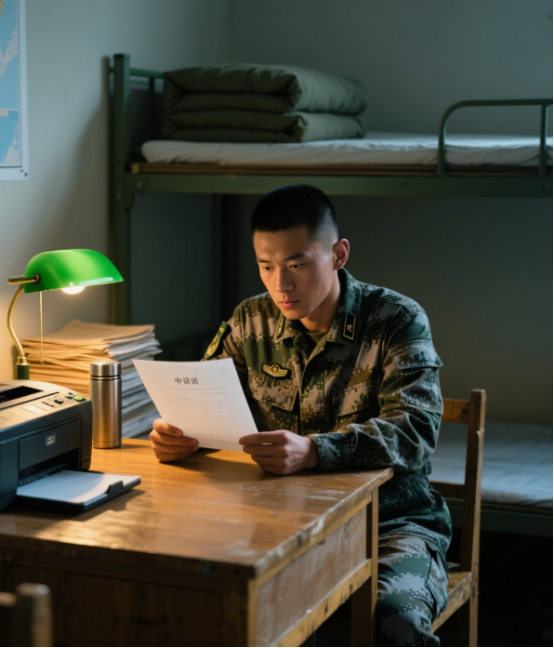

他打开电脑,开始写一份“返岗申请”。

“返岗”,是他们内部的说法,意思就是申请离开特殊岗位,返回原来的团队,或者调往其他常规岗位。

他的理由写得很简单,也很充分:

“本人驻守314号哨位已满九年,严重超过规定服役期限。因家庭出现重大变故,妻子身患重病,孩子年幼无人照料,已无法继续承担此项特殊任务。恳请组织批准本人返回原单位,或调往后勤等常规岗位,以便就近照顾家庭。”

每一个字,都像是在他心上刻了一刀。

他曾经把这个哨位,看得比自己的命还重要。他以为,自己会在这里,守一辈子。

可现在,他却要亲手,为自己这九年的坚守,画上一个句号。

写完申请,他反复地读了好几遍,确认没有任何不妥之后,他按下了打印键。

他把申请书工工整整地折好,放进一个牛皮纸信封里。

做完这一切,他走到营房外,抬头看着那面迎风招展的五星红旗。

他缓缓地抬起右手,对着国旗,敬了一个他这辈子最标准,也最沉重的军礼。

眼泪,顺着他那被风霜刻满了皱纹的脸颊,悄然滑落。

再见了,我的哨位。

再见了,我九年的青春。

05

第二天,李伟搭上了每周一次,来给他送补给的运输车,返回了百里之外的团部。

这是他九年来,第一次在非探亲假期间,离开哨位。

团部的变化很大。盖了新的办公楼,训练场也翻新了。到处都是一张张他所不认识的年轻面孔。

他感觉自己像个外来的客人,与这里的一切都显得格格不入。

他找到了刘领导的办公室。

刘领导正坐在宽大的办公桌后,对着电脑处理文件。看到李伟进来,他显得有些意外。

“李伟同志?你怎么回来了?今天是你的汇报日吗?”

“报告首长!”李伟站得笔直,声音洪亮,“我不是来汇报的,我是来提交返岗申请的!”

说着,他将那个牛皮纸信封,双手递了过去。

刘领导的脸上,闪过一丝不易察觉的轻蔑。在他看来,李伟的这个举动,无非就是一种“以退为进”的要挟。肯定是嫌四千块的补贴太少,想用这种方式,来跟组织讨价-还价。

他慢悠悠地接过信封,撕开,抽出里面的申请书。

他本来是想,随便扫一眼,就大笔一挥,签上“同意”两个字。像李伟这种不懂得“与时俱进”的老兵,走了,也正好可以把那个“名存实亡”的哨位给彻底撤销掉,又能为单位省下一大笔开支。

然而,当他的目光,落在申请人“李伟”那两个字上时,他的表情,忽然变了。

他脸上的那份从容和轻蔑,瞬间消失,取而代之的,是一种极度的震惊和慌乱!

他像是想起了什么极其重要,又极其恐怖的事情一样,猛地从椅子上站了起来。

他死死地盯着那份申请书,又抬头,用一种看怪物似的眼神,看着眼前的李伟,嘴里下意识地喃喃道:

“你……你叫李伟?驻守314号哨位的那个……李伟?”

李伟被他这莫名其妙的反应,搞得一头雾水。

“报告首长!是我!”

刘领导的脸色,一下子变得惨白。他没有理会李伟,而是像疯了一样,冲到身后的保密文件柜前,用颤抖的手,输入了一长串密码。

他从文件柜最底层的一个角落里,拖出了一个积满了灰尘的铁皮箱子。打开箱子,他又从里面,拿出了一个被密封得严严实实的档案袋。

档案袋上,赫然盖着两个鲜红的、刺眼的大字:

“绝密!”

刘领导拿着那个档案袋,跌跌撞撞地跑回到办公桌前。他的手,抖得连档案袋的密封条,都撕了好几次才撕开。

他从里面,抽出了一份文件。

他的目光,在文件和李伟的返岗申请之间,来来回回地比对着,额头上的冷汗,像下雨一样,不停地往下冒。

终于,他像是确认了什么,整个人都瘫倒在了椅子上,面如死灰。

他看着李伟,声音里带着一种绝望的哀求:

“李伟同志……你……你不能走!你绝对不能走!”

李伟皱起了眉头,他感觉今天这一切,都充满了诡异和荒谬。

“我为什么不能走?”他冷冷地反问道,“我的申请,合情合理合法!组织上没有任何理由拒绝!”

他颤抖着手,将那个刚刚从绝密档案袋里拿出来的文件,推到了李伟面前。

“你……你自己看!你看了这个,就全明白了!”

李伟将信将疑地拿起那份文件。

文件的纸张已经微微泛黄,上面是手写的、遒劲有力的钢笔字。

当他看清楚文件的标题和下面的内容时,他整个人,如同被一道九天玄雷劈中,瞬间僵在了原地。

“这怎么可能?!”