# 凌晨3点出发仍被锁死高速:新能源国庆“排队3小时”是堵车2.0?

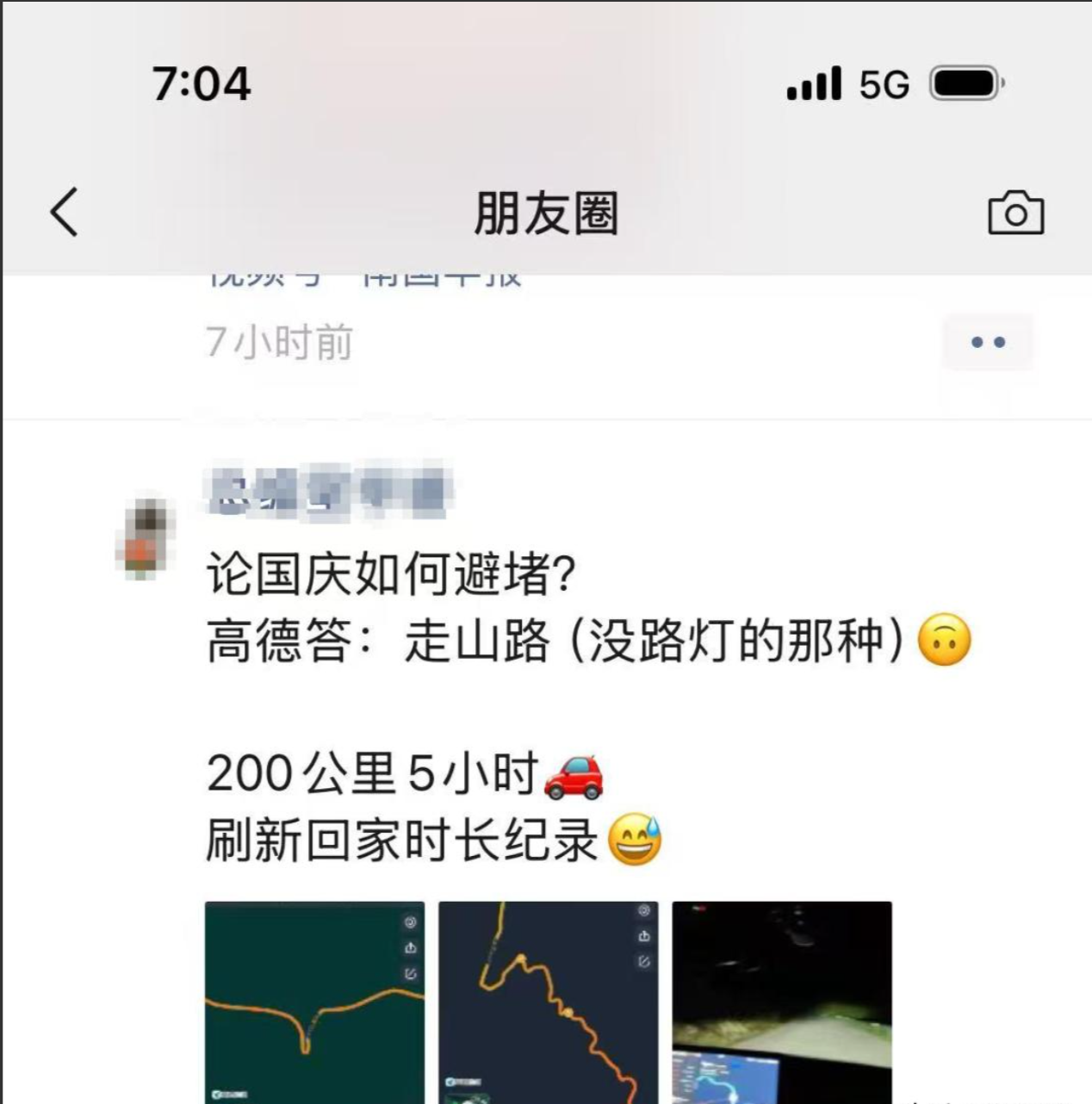

“聪明人30号晚上走,狠人1号凌晨3点走,结果——都堵在同一口鸳鸯锅里。”

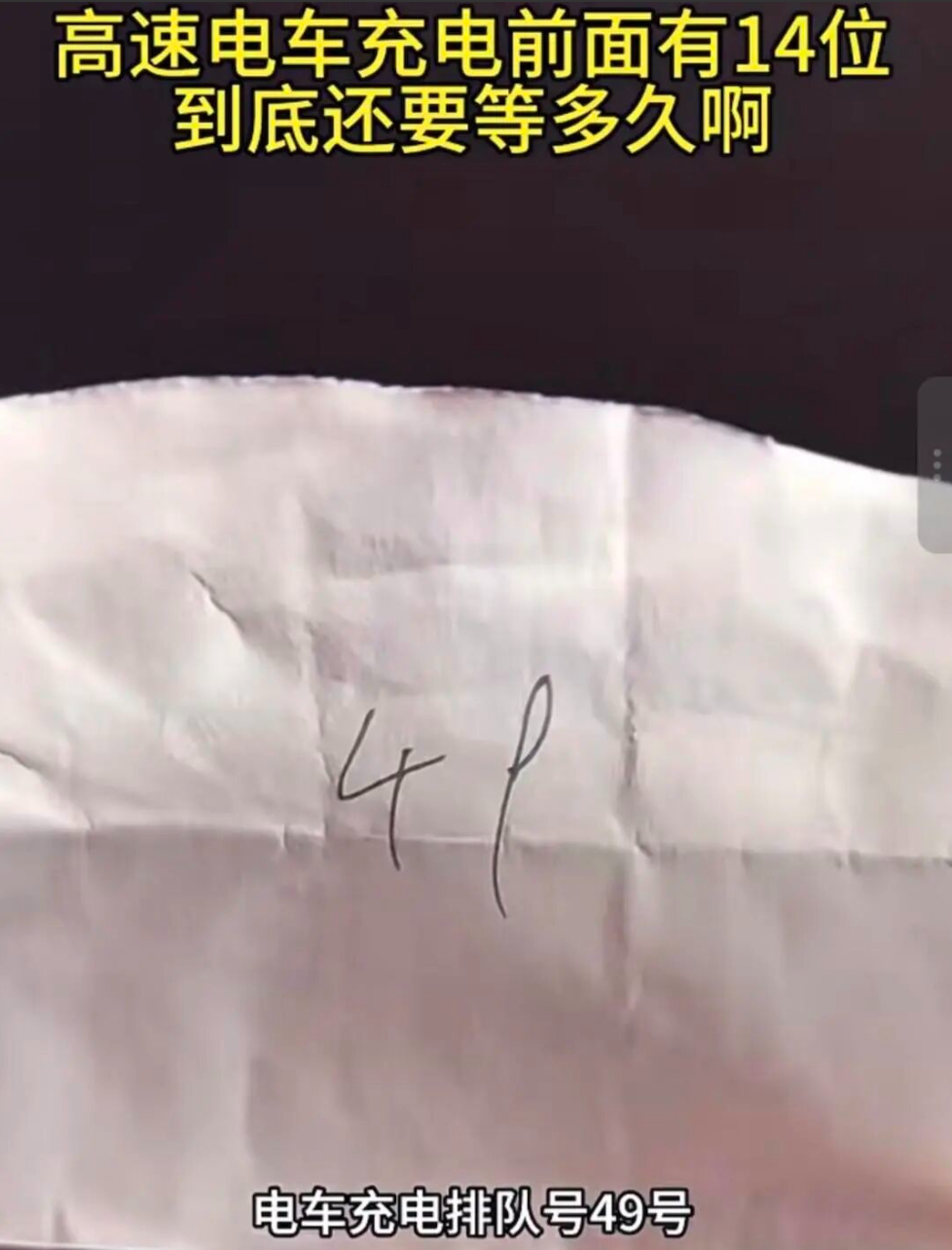

#第一批堵车人堵成鸳鸯锅#冲上热搜那天,我正在江苏刘老庄服务区给车充电。眼前是望不到头的车尾灯,耳边是“请63号车主前往2号枪”的循环广播。忽然意识到:国庆堵车的剧本,已经悄悄换了主角;油车时代的“怠速焦虑”,正在变成新能源时代的“补能焦虑”。

交通运输部大数据显示,今年国庆假期自驾占比首次突破80%,新能源车流同比激增65%。当“潮汐出行”遇上“爆发式上牌”,任何一条高速都成了单车道模型——只要有一个服务区排队,后方就会像多米诺骨牌一样瞬间变停车场。

我对比了三年导航轨迹:

事实证明,在“车海”面前,提前出发只是“早堵”和“晚堵”的区别,真正的X因素是“补能效率”。

官方数据:全国高速服务区充电桩1.8万个,车枪比约8:1;平日利用率不足10%,节假日却飙升至300%。

我随机采访十位排队车主,发现三个“反常识”:

可见,“短缺”并非绝对数量不足,而是“潮汐需求+使用习惯”导致的时间错位。就像景区厕所,一年364天够用,国庆第一天就崩盘。

技术端:江苏试点600kW液冷超充,5分钟补能200公里,但单枪成本是传统桩的3倍,企业“平日收不回本”;

政策端:交通部要求“充电车位专用+油车禁入”,可执行标准不一,部分服务区仍靠人工驱赶;

商业端:高德、百度上线“云排队+下高速导引”,空闲桩便宜30%,但车主认知度低,“不敢下”成最大阻力。

三者都在推进,却各自为战。结果就是:每逢长假,热搜照例出现“新能源车高速排队4小时”——一次两次是新闻,三年五年就成了标签。

我支持新能源,也享受每公里0.1元的低成本,但必须承认:当“车”端狂飙而“桩”端缓行,矛盾就会在每个节假日被集中放大。

想让绿牌车真正“自由”,至少需要三块“缓冲垫”:

油车时代,我们吐槽油价;电车时代,我们吐槽排队。看似换了个对象,本质却是同一道考题——当个人出行需求爆发式增长,公共基础设施能否同步进化?

好消息是,移动充电车、云排队、液冷超充已陆续上路;坏消息是,习惯与认知的更迭比技术更慢。

所以,这个国庆,如果你也被“49号”折磨过,不妨把抱怨换成一次“提前下高速”的尝试——也许只需多跑5公里,就能节约2小时,还能顺路吃碗地道的常德米粉。

下一个长假,充电桩或许依旧紧张,但我们可以选择更聪明的路线、更合理的电量、更从容的心态。

毕竟,车轮上的中国,每一次拥堵,都是向前奔跑的刻度;而我们,每一次理性选择,都在为“绿牌自由”写下微小却关键的注脚。