日前,黄磊在某综艺节目中佩戴呼吸机睡觉的画面引发广泛关注。他透露自己长期存在严重打鼾问题,并伴有夜间呼吸暂停现象,因此需要借助呼吸机辅助通气以维持呼吸顺畅。

节目中还展示了黄磊在餐前服用大量药物的场景,这一细节进一步引发了观众对其健康状况的担忧。话题“黄磊戴呼吸机睡觉”迅速冲上热搜榜,成为公众关注的焦点。

据悉,黄磊长期受打鼾问题困扰,随着年龄的增长,他愈发担心出现睡眠呼吸暂停的情况。呼吸机通过持续提供气流,能够保持呼吸道通畅,从而避免大脑缺氧和心脏负担加重。

此外,黄磊还面临腰椎问题,日常需要服药调理,且存在不可久坐的身体限制。当被问及是否会继续录制下一季节目时,黄磊表示愿意将后续机会交给年轻人,自己则以“再说吧”回应,未给出明确表态。

公开资料显示,黄磊,1971年12月6日出生于江西省南昌市,祖籍江苏省南通市,是中国知名的男演员、导演、编剧、歌手、制片人、教师及作家,毕业于北京电影学院。1996年,他凭借电影《夜半歌声》获得第3届中国长春电影节“最佳男配角奖”。1997年,在北京电影学院硕士毕业后留校任教。其代表作包括《人间四月天》《橘子红了》《似水年华》《暗恋桃花源》等。

多位名人曾自曝戴呼吸机睡觉

此前,歌手胡海泉、王栎鑫以及运动员杨威等人也都曾公开表示自己需要佩戴呼吸机睡觉。

2023年10月12日,奥运体操冠军杨威透露,他最近开始出现打鼾问题,医生诊断为呼吸道问题,导致吸气困难,需要终身佩戴呼吸机。杨威表示,自己在睡觉期间曾出现长达6分钟无法吸气的情况,非常危险,如果憋气时间再长一点,可能出现生命危险。

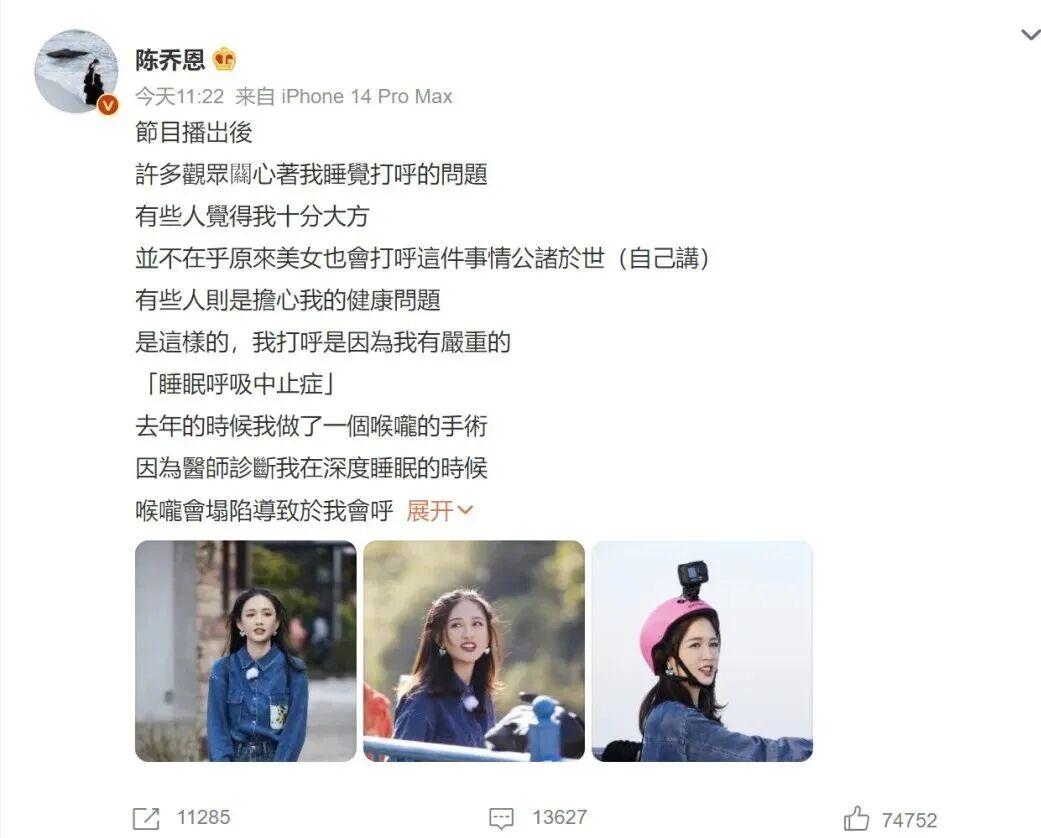

女星陈乔恩也曾因睡觉打鼾登上热搜。她表示自己患有严重的睡眠呼吸中止症,深度睡眠时一个小时会终止呼吸25次,每次大概会长达50秒以上,因此不得不接受手术治疗。

医生:黄磊的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征已达中重度

泰康仙林鼓楼医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师尹宏友表示,黄磊的这种“严重打鼾”在医学上称为“阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征”,典型表现为睡眠中反复出现呼吸暂停,每次暂停可达10秒以上,晨起口干头痛、白天嗜睡。长期的大脑缺氧也会引发高血压、心脏病、脑卒中等,甚至增加夜间猝死的风险。黄磊佩戴了呼吸机,说明他的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征已达中重度。

关于睡眠呼吸暂停综合征

公开资料显示,睡眠呼吸中止症又称睡眠呼吸暂停综合征,包括阻塞性、中枢性、混合性三种类型,其中“阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征”最为多见。该类症状的主要表现是睡眠打鼾、呼吸暂停、白天嗜睡,患者不仅睡眠质量下降,往往还伴有夜尿繁多、晨起头痛、注意力不集中、疲乏、记忆力下降、情绪波动大、抑郁、焦虑等情况。远期容易造成器官损害,诱发高血压、冠心病等多种并发症。

北京世纪坛医院呼吸与危重症医学科医生田超表示,睡眠呼吸暂停综合征是由多种病因引起的,睡眠中上呼吸道的反复狭窄及阻塞导致呼吸暂停,肺泡通气不足,从而引发高血压、冠心病、糖尿病和脑血管疾病等并发症,甚至可能出现夜间猝死。

“每5位打鼾的人之中,就有1人患有阻塞性睡眠呼吸暂停。”世界睡眠学会秘书长、北京大学人民医院韩芳教授介绍,睡眠呼吸暂停综合征作为一种慢性进展性疾病,患病人群的猝死率比没有该病症的人群高出3倍,早发现、早诊治至关重要。

田超表示,有夜间睡眠打鼾、鼾声大、鼾声不规则、白天嗜睡、晨起头痛这些症状的人要引起注意。

南方医科大学南方医院睡眠医学中心主任李涛平教授此前介绍,仅他接触到的因严重睡眠呼吸暂停导致死亡的案例每年都有,而且不少。曾有一位40多岁的女性,因医院没有睡眠监测病床,只好在宾馆住了一晚,结果就死于严重的睡眠呼吸暂停。

如何改善打鼾?厦门市中医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师余斌给出以下建议:体重控制是改善打鼾的首要措施,理想的状态是体重指数(BMI)保持在23左右。减轻体重可以有效控制颈部脂肪堆积,改善呼吸道的通畅度;长期吸烟会刺激咽喉部黏膜,诱发睡眠呼吸暂停,饮酒会影响上气道神经肌肉的张力和中枢调节功能,因此,戒烟戒酒是改善打鼾的必要措施;保持良好的作息习惯,有助于减少睡眠结构紊乱,从而减轻打鼾症状;有打鼾现象的人尽量采取侧睡姿势,可以缓解咽腔狭窄,从而缓解打鼾。

睡眠呼吸暂停综合征如何治疗?北京安贞医院急诊危重症中心主任聂绍平介绍,患者可通过手术治疗、口内矫治器及气道正压治疗,也可以晚上佩戴呼吸机等。

来源:中国新闻网、现代快报、齐鲁晚报等

*“医学界”力求所发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。