每当九三阅兵时,整齐划一的方队和国之重器经过天安门,每个中国人都会感到由衷的自豪。然而,有一个问题或许值得思考:为何新中国会将首都定在北京?

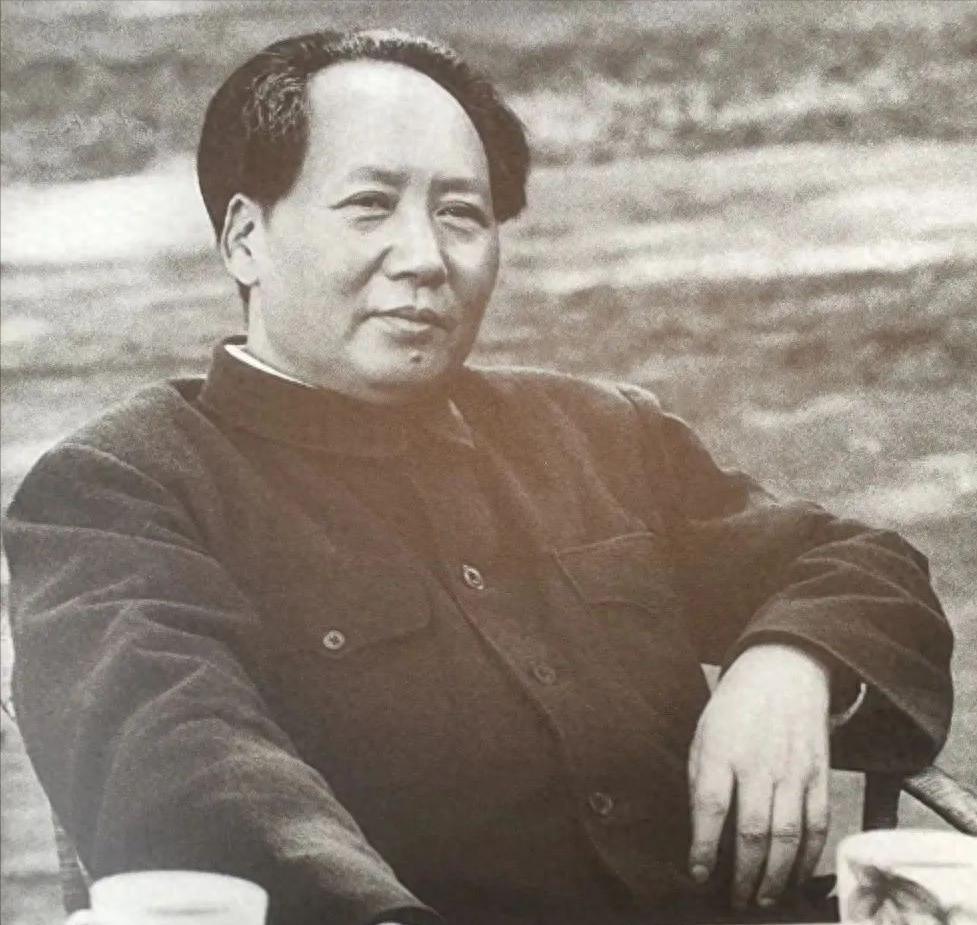

在新中国成立初期,关于首都选址的争议异常激烈。古人早已提出北平“不适合当都城”的观点,而毛主席也曾为此犹豫数月,最终,一位名叫王稼祥的智者,用一番深入的分析打消了所有顾虑。

古人的担忧并非空穴来风。明朝地理军事大家顾祖禹在《读史方舆纪要》中直言,北京“肩背单寒”,即北平北面缺乏天然屏障,如同光着肩膀站在风口。

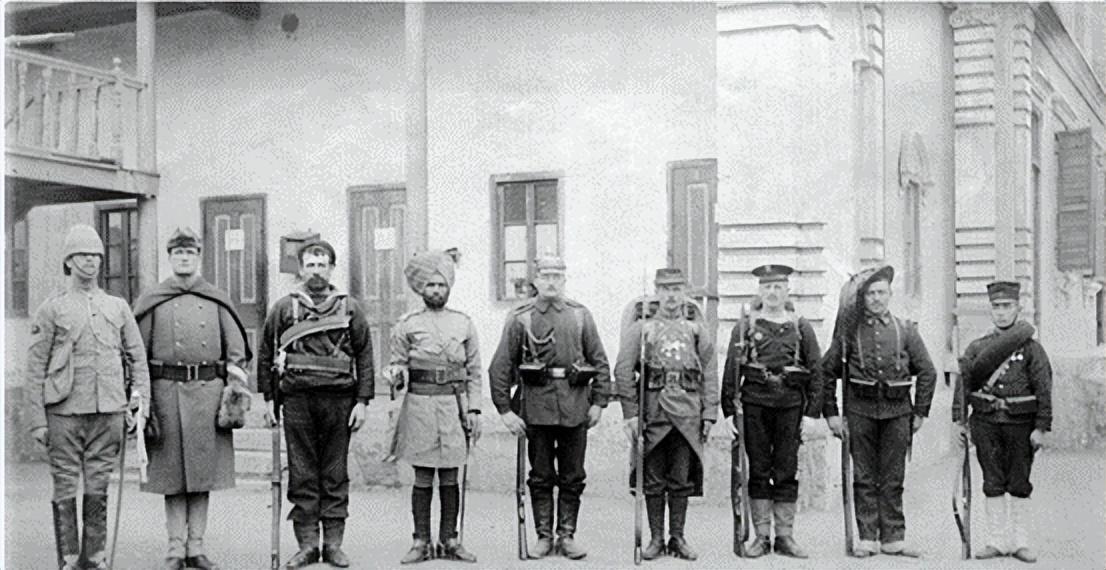

这一担忧在历史上屡有应验。明朝正统十四年,土木堡之变中明英宗被瓦剌俘虏,瓦剌大军随即兵临北平城下。若非于谦力守德胜门,北平或许早已沦陷。

到了明末,清军入关时多尔衮率八旗骑兵从山海关长驱直入,崇祯皇帝走投无路,最终在煤山自缢。这些历史教训,使得定都北平的决定更加谨慎。

毛主席深知这些历史教训,他并非不愿定都北平,而是担心北方敌人来袭时,防线难以坚守。

早在抗战胜利后,党中央就开始考虑首都选址问题。当时有人提议,若能和谈成功,中央可南下长江沿线,以便在紧急情况下撤退。

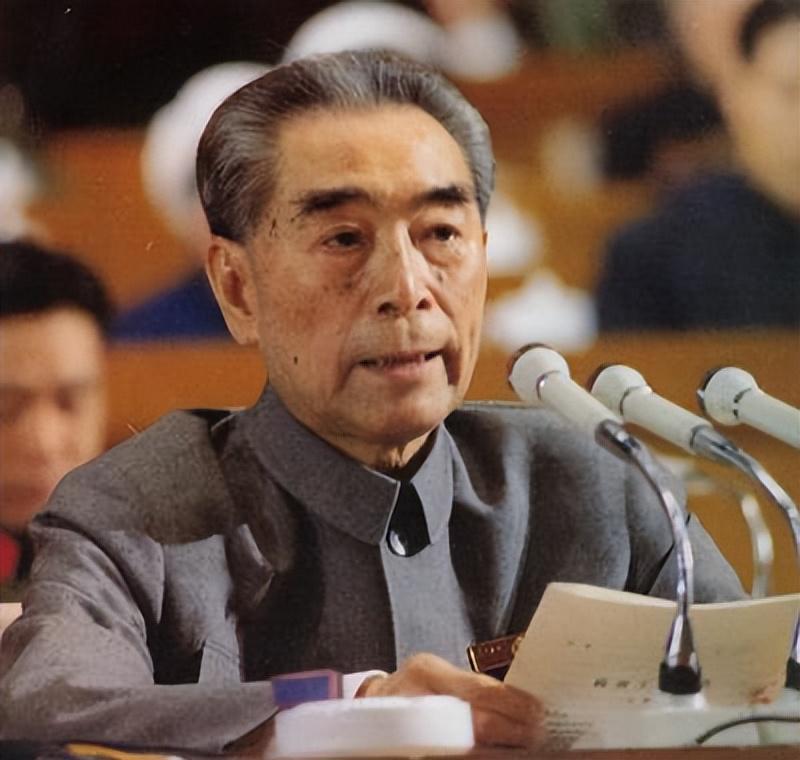

1946年,周总理提出更具体的建议:先去承德中转。承德靠近东北,当时东北刚解放,工业基础较好,哈尔滨甚至被称为“东方小莫斯科”,铁路、电厂等设施完备,还提前盖好了办公楼等待中央搬迁。然而,国民党撕毁双十协定,内战爆发,中央无法远迁。

1947年夏天,解放军挺进大别山,国统区战线被拉长。毛泽东、刘少奇、周恩来搬到西柏坡后,有人提议武汉作为首都。武汉地处长江、汉江交汇处,工业门类齐全,气候宜人。

但武汉的问题也不少。东南沿海尚未肃清,美国第七舰队常在长江口游弋,一旦封锁,武汉将成为孤城。毛主席翻着武汉地图,最终仍未点头。

1948年11月,辽沈战役结束,华北局势骤变。傅作义部队在北平城外被围,最终选择和平起义。北平未动一枪一炮便解放,城墙、马路完好无损,清华、北大等大学得以继续上课,节省了大量重建费用。

聂荣臻进城那天,握着毛主席的电报对身边人说:“首都就放这儿吧,啥都现成的。”他的话不无道理。北平作为几百年都城,文化底蕴深厚,原有总统府、国会大厦等建筑可作办公用地,国际上也认可这个“古都”的名号。

然而,毛主席仍心存顾虑。顾祖禹“北敌近在肘腋”的警告始终萦绕耳畔。北边虽已解放,但东北刚经历战乱,百废待兴。万一有风吹草动,北平的安全如何保障?

这时,王稼祥前来拜访毛主席。他没有空谈“北平肯定行”,而是逐一拆解毛主席的顾虑,给出实在的解决方案。

他首先指出,新中国刚成立时最缺的是钢铁、机床、粮食等“硬家伙”,且大部分需从苏联进口。从满洲里运物资,走西伯利亚铁路到沈阳,再换中国火车,一天即可抵达北平。

若运到武汉,则需先从沈阳装船走渤海、黄海,再转长江,绕行七百多公里,沿途还需加固桥梁。若美国军舰拦截,根本无法进入。列宁当年将苏维埃政府设在莫斯科,并非因其繁华,而是因其离东欧工业基地近,物资运输快。如今北平就是中国的莫斯科。

王稼祥还表示,东北已全解放,外蒙古是友邻。可在胶东半岛和辽东半岛建海空防线,将渤海湾变成内海,如此一来,北平后方便稳如泰山。

至于财政问题,若定都武汉,需新建防空洞、扩宽机场、重修政务区,花费巨大。而北平只需修修补补,如将原总统府改为国务院,国会大厦改为人民大会堂,成本低得多。

毛主席反复思索后,心中的疙瘩逐渐解开。王稼祥并非让他“选北平”,而是让他“放心选北平”。

至于古人说的“北方无险”,新中国用实际行动打破了这一担忧。1950年春天,空军在河北张家口、辽宁沈阳建了三座雷达站,可监视北边几百公里内的天空。铁道兵团用三个月时间,将京哈、京绥铁路的铁轨全部更换,并加固了桥梁。

后来又修了京承高速,将北京与承德的距离缩短了一半。如今北京周边有燕山山脉阻挡,南边是华北平原,东边是渤海,西边是太行山,再加上统一的国防体系,任何危险都能防得住。

其实当年选首都,并非只有北京可选。哈尔滨工业强,武汉交通方便,西安历史悠久,南京有民国基础。但综合考量后,北京最“合适”。它有历史基础,有现实条件,有未来规划。

就像天安门广场上的国旗,每天迎着太阳升起,背后是当年的深思熟虑。古人说的弊端是真的,但时代变了。以前是冷兵器时代,现在是火车、雷达、统一的国家。

以前怕北方敌人,现在我们有实力守好每一寸土地。北京能成为首都,不是某个人的决定,而是新中国将历史、现在、未来融为一体的结果。

今天我们站在天安门广场上,看着国旗升起,其实是在看当年那些人的选择。他们没选“最好看的”,没选“最容易的”,而是选了“最踏实的”“最能长远的”。

这就是新中国定都北京的故事,没有花里胡哨的词,全是实实在在的考量,全是往前看的智慧。