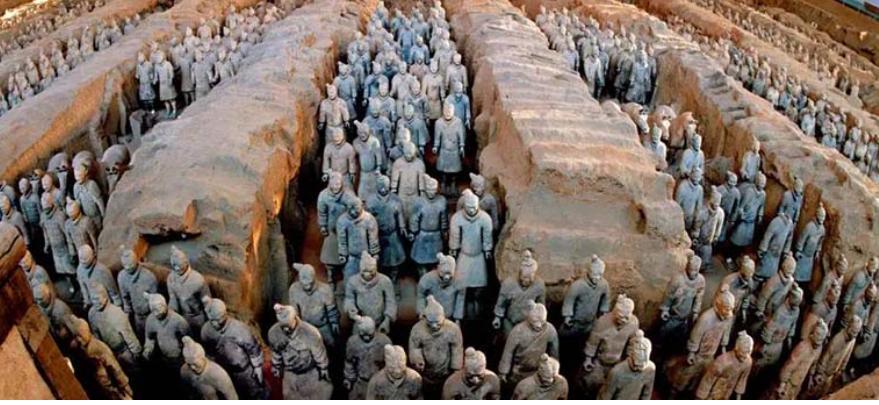

西安兵马俑,一直被誉为“世界第八大奇迹”。

然而,在成千上万具陶俑之中,有一张诡异的“绿色面孔”,让国内外专家都感到困惑,同志,至今都没法用科学解释。

不止如此,它不仅未曾踏出国门一步,甚至被禁止出国展览。

那么,这尊跪射俑为何拥有与众不同的面孔?又为何成了兵马俑中唯一被“封印”的那一个?

兵马俑重见天日

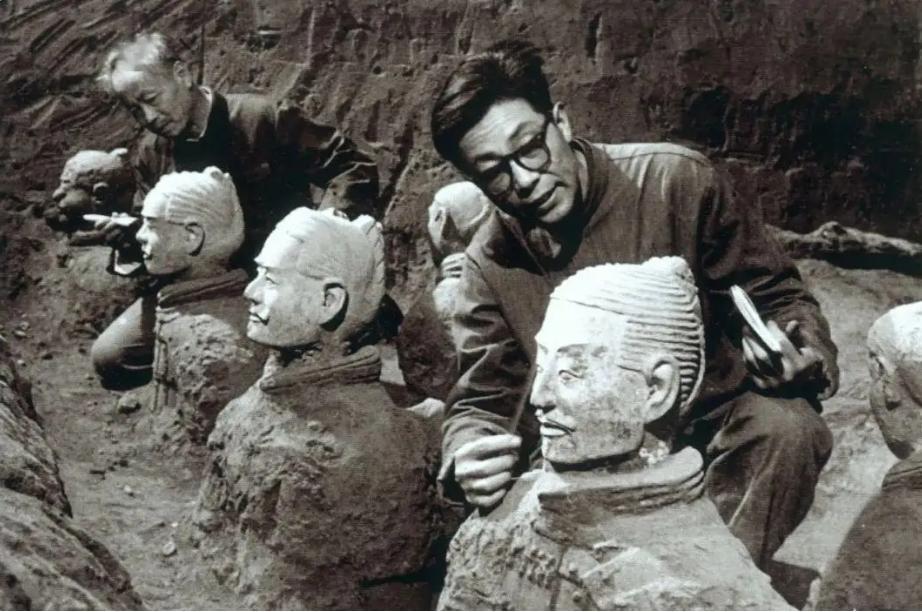

1974年,西安临潼久旱无雨,村民们眼看着一年的收成无望,焦虑得整夜难眠。

就在这个节骨眼上,西杨村的村干部决定组织人手去附近一片未开发的空地打井。

挖到将近两米深的时候,一个年轻小伙子“哐啷”一声铲到什么坚硬的东西。

他随手往外一翻,只见一截断裂的手臂模样的陶片,赫然出现在泥土中,那细致的指骨轮廓和掌心的弯曲痕迹,竟像极了真实的人手,只是表面泛着暗灰的色泽。

有人说是神像碎片,有人说是烧坏的泥偶,还有大胆的直接把“陶手”塞进麻袋打算带回家装饰墙角。

直到一个负责文物工作的基层干部闻讯赶到,才终于制止了这场“村民大清货”的闹剧。

随后,干部立刻拨通上级电话,并拉起了临时警戒线。

随着更多的清理工作展开,那片土地下,露出了更多破碎但形状可辨的人体部件,有的头颅断裂,有的手臂残缺.......

这,正是后来震惊世界的秦始皇兵马俑一号坑初次现世的场景。

然而,这场“重见天日”的过程,并不全然完美。

由于最初毫无准备,兵马俑刚出土便直接暴露在空气中,这种环境的剧变几乎是毁灭性的打击。

原本高湿的地下环境中,陶俑表面仍保留着极为精致的彩绘装饰。

谁能想到,这些色彩从出土那一刻起便开始卷曲、龟裂、脱落。

考古人员曾眼睁睁看着一尊色彩尚存的陶俑,在短短几分钟内从“红衣怒目”变成“灰面呆像”。

直到多年之后,考古团队引进聚乙二醇、聚氨酯乳等保湿剂,配合电子束辐射固色技术,才算在新一轮发掘中保住了些许彩绘的光彩。

而就是在这些色彩逐渐被时间吞噬的兵马俑群中,有一张至今无法被解释的“绿脸”,在未来几十年的发掘中悄然现身。

“绿脸”兵马俑

1999年9月,秦陵脚下,兵马俑二号坑的发掘工作已经进入关键阶段。

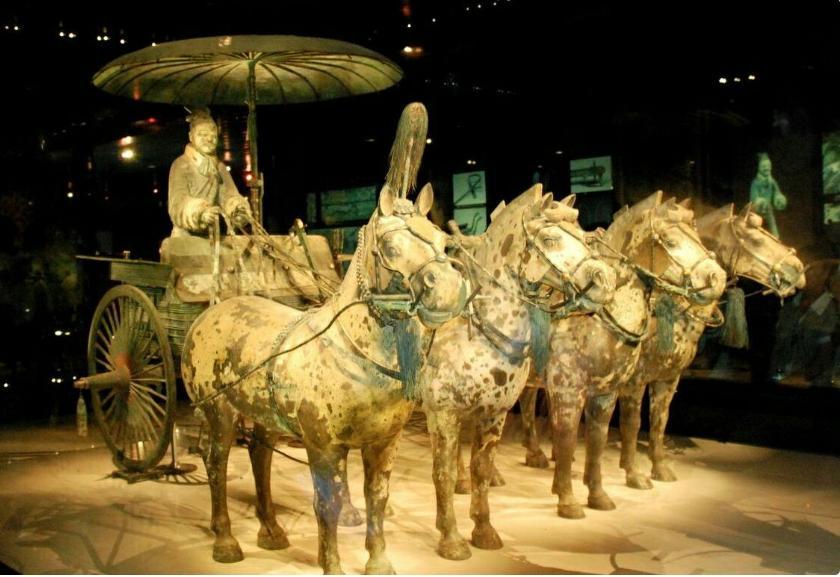

与一号坑的步兵方阵不同,二号坑的编制更为复杂、也更具战略意义:既有骑兵与车阵并列,又有步兵中布置跪射俑用于掩护。

考古人员已经从数十尊跪射俑中整理出清晰的战术逻辑,一切看似都在意料之中,直到,那块泥土中露出了一张“异样”的脸。

一开始,这张脸还隐在泥中,仅露出半边轮廓。

修复员本以为又是一尊造型雷同的俑像,但当他用毛刷一点点拨开覆盖的浮土时,一抹诡异的淡绿色,从脸颊延伸至颧骨,映入眼帘。

“你们快来看这个!”他的声音,吸引了在场所有人的目光,几名专家连忙围上来,蹲在泥地上低头审视。

那不是氧化的铜锈,也不是照明误差下的色差,而是真真正正的绿色,一种从未在兵马俑中见过的面部色彩,明亮、鲜活、扎眼。

这个陶俑的上半身已经基本裸露,只是头部还与躯干分离,静静地躺在一旁。

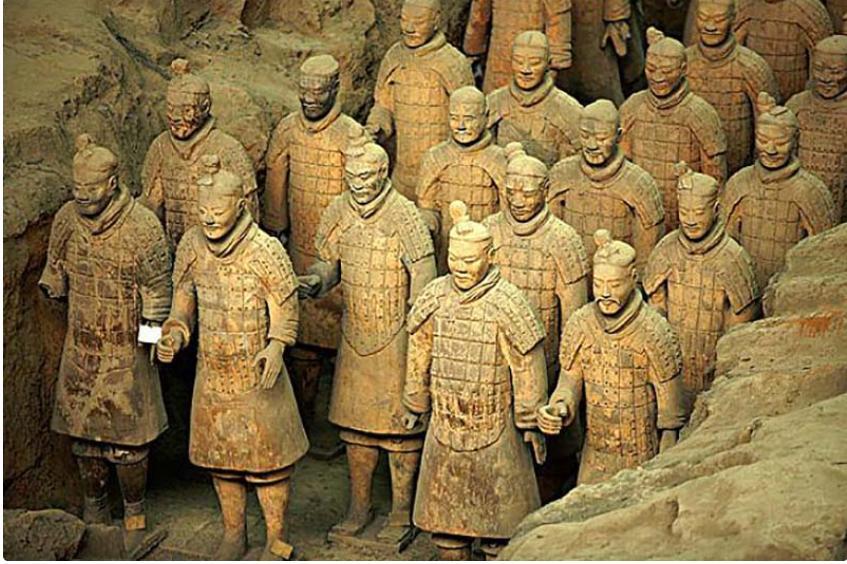

随着尘土褪去,那张脸越发显得古怪,它的五官与其他陶俑无异,剑眉、细目、高鼻、厚唇,但偏偏整张脸和颈部竟呈现出一种匀称的淡绿色,连耳垂也未能幸免。

修复组连夜将头部与躯干进行拼接,经过细致清理,这尊兵马俑的完整姿态终于得以呈现。

他左腿前曲、右膝着地,身躯微微前倾,双臂交叠置于右腰侧,呈握弩状,这正是典型的“跪射姿态”。

他的发髻梳理整齐,发带仍残留朱红色痕迹;铠甲墨黑,连接盔甲的连甲带是醒目的朱色;内衬蓝衣、袖口尚存白线勾勒。

但这一切,在那张绿色的脸面前,都变得次要了。

这具兵马俑随即被命名为“绿脸跪射俑”,成为了整个二号坑最瞩目的焦点。

专家组迅速调集颜料残留分析仪器,对其面部彩绘成分进行光谱分析。

结果令人大跌眼镜:绿色并非后天氧化而成,而是原始上色即是如此,也就是说,这张绿脸是秦朝工匠有意而为。

更令人在意的是,这张绿脸的存在是孤例。

自1974年兵马俑发掘以来,出土的上万件陶俑中,从未有第二张类似的面孔。

彩绘兵马俑中,确实存在粉面、白面、甚至有黑面者,这些被视为肤色差异或职位划分的象征,但绿色,前所未有。

更别说,仅限于面部和颈项,其他肌肤如手臂依旧是粉色,这种“局部标记”显然不是颜料用尽后的替代涂抹那么简单。

难道是某种军中标识?某种宗教仪式残留?还是工匠在某种特殊情况下刻意为之?

一时间,疑云密布,各方猜测如潮水般涌来。

众说纷纭的真相?

最先被提出的解释,是“颜料氧化说”。

这一理论源于考古发掘初期的经验判断,认为绿脸或许是彩绘颜料在长年土壤中受到矿物质反应,从而发生了颜色转化。

毕竟,古代使用的颜料多为天然矿石,其中铜绿、铅白、赭石等颜料在不同环境下确实可能变色。

但当科研团队对绿脸俑的颜料进行红外光谱和成分分析后,这种说法被第一个推翻。

绿脸俑的颜料从一开始就是粉绿色,并非氧化结果,反而保存状态极佳。

这下好了,不但不是变色,还似乎刻意保持了“绿得彻底”,这就更奇怪了。

既然不是“天变”,那就是“人为”,于是第二种声音冒了出来:“工匠恶作剧”。

据说当年为秦始皇造兵马俑的工匠,每人需在作品上刻下姓名,以便日后质量验收,甚至是秋后问罪。

这一制度下,有人猜测是否有胆大的工匠,心怀不满,偷偷地把一尊兵俑的脸涂绿,以此嘲讽秦始皇。

此言一出,着实令人拍案叫绝,这“绿”莫非就是传说中的“戴绿帽”?

但冷静下来想,这种说法也漏洞百出。

首先,在秦朝那种法度森严、动辄杀头的体制下,谁敢玩这种“绿脸子”的命题作文?更别说在最醒目的面部做文章。

其次,这个“恶作剧”在完成时就已被镌刻上作者名字,等于把罪证写在脸上,除非工匠真的嫌命太长。

于是“艺术创作说”登场,认为绿脸并非挑衅,而是一种个性表达。

毕竟兵马俑面部皆有独特五官轮廓,不似模具出品,反而像是写实雕塑。

若把每尊俑看作“雕塑作品”,那为某一位俑大胆上色、创意发挥,也就不那么离谱了。

但问题是:兵马俑项目并非个人艺术展,而是国家级陪葬工程,必须标准化、制度化,所有造像需遵循军事编制与礼制规范。

又有人跳出工匠圈子,把视角移向“身份标识”。

根据这一派说法,绿色脸部可能代表这名士兵身份特殊,比如,他是“少数民族”。

这观点看似合理,毕竟秦国疆域辽阔,部队中吸纳了大量外籍兵、边疆将士。

而在中国传统戏剧中,绿色脸谱常用来表示“边地异族”,这或许与文化符号不谋而合。

但问题随之而来:如果绿色代表少数民族,那为何整支军阵中,只有他一个绿脸?显然不太合理。

如果真的出于民族区分,兵马俑中理应有一整列“绿脸方阵”,而不是孤零零一个“异类”。

另一种更具想象力的解释,是他是“傩人”。

傩文化自古有之,是古代驱疫、祭祀的巫术仪式,“傩人”往往化妆、扮鬼、涂脸,职责类似于今天的“道士+表演者”合体。

在一些考古资料中确实有记录:傩人常以绿色面具示人,用以驱鬼辟邪、震慑邪灵。

于是,有专家大胆推测:绿脸俑不是士兵,而是秦始皇军队中的“驱疫者”或“护陵人”。

他被安排在军阵中,象征“生死交界的镇守者”。

这个说法乍听惊艳,但细究之下却也不牢靠。

因为傩人往往穿着特殊服饰,佩戴法器或面具,而绿脸俑穿的是标准士兵军服、跪射姿态,也无祭祀器具。

其次,傩礼通常是群体性仪式,一个人演不成全场戏,这孤零零的绿脸,与其说是“方相氏”,倒更像是误入军营的戏子。

于是,不论是正统还是玩笑,最终都无法给出一个能自圆其说的答案。

而千年之后,人类的考古技术已经可以精准地还原土壤湿度、颜料结构、粘合层次,甚至能用放大镜看清陶俑眼角的细纹。

但对着这张“绿脸”,所有仪器、推演和模型都显得苍白无力。

也正因为如此,虽然至今都没法用科学解释,但“绿脸”兵马俑比其它格外特殊。

被“封印”的展览品

自1999年被发掘以来,它只经历过三次公开亮相,却每一次都引发涟漪无数。

绿脸跪射俑的首次亮相,便是在秦始皇陵兵马俑博物馆。

那时,它刚刚经过修复,彩绘依旧饱满,神情分明,游人驻足观望,但大多数人只是把它当作“颜色不同的陶俑”。

真正让它声名大噪的,是它第二次“外出”。

2008年,台湾历史博物馆特展中,绿脸俑作为“镇展之宝”被单独安置在专厅,专灯照射,四面防护。

它的出现引起了台湾学界的广泛震动,也在媒体圈掀起了“绿脸之谜”的讨论热潮。

诸如“它代表什么?”“是不是巫术遗民?”“是否秦皇私军的密令士兵?”诸如此类的疑问层出不穷。

可惜的是,这也成为了它最后一次“离馆”,从那之后,文物部门出于保护考虑,再也未批复它的外展请求。

尽管欧美数家大型博物馆、亚洲几处重要考古机构曾多次发函请求借展,甚至承诺为其定制恒温恒湿、高规格安保的展示空间,但最终都被婉拒。

理由只有一句:“国家一级文物,禁止出境。”

表面上看,这是对彩绘保护的慎重,是对运输安全的担忧,但在文博圈内流传的却是另一种声音。

它不仅仅是一尊“特殊材质”的陶俑,更是一件尚未被文化逻辑完全解读的国宝。

同时,也正是这种“身份模糊”的状态,使它在文化层面上变得愈发珍贵。

如今,绿脸俑在博物馆里静静地站着,围绕它的展柜永远比其他展品多一层玻璃。

人群流动,讲解员的声音此起彼伏,但没人能说清它的身份,它的归属,它的真实意图。

也或许,有些谜题注定不会被解开,正如有些历史从未被写入正典,却依然以另一种方式存在着。

绿脸俑,不只是兵马俑中的“异类”,它更像是古代文明留给我们的一次文化反问,一种隐晦的提醒。

不要太快给一切下定义,因为总有例外,正如总有人选择,在众声喧哗中独自沉默。