这个国庆假期,我选择了重温《阿凡达:水之道》,然而观影后的感受却与初次观看时大相径庭,更多的是一种难以言喻的失望。

曾经,我对这部续集抱有极高的期待,甚至一度认为它在某些方面超越了前作。但随着时间的推移,一种愈发清晰的感觉在我心中萌生:尽管《阿凡达:水之道》在诸多层面都忠实地延续了前作的风格与手法,却在不经意间遗失了前作最为核心的魅力。

回溯至《阿凡达》的首部作品,其主题与技术实现了完美的同构。影片讲述了一个瘫痪士兵的故事,他的真实身体被禁锢在实验室的容器中,却通过技术链接,以“阿凡达”的形态进入了一个虚拟的世界——潘多拉星球。而观众,则坐在影院的座位上,戴上3D眼镜,通过这一当时尚属新颖的技术,体验了一个前所未有的虚拟电影世界。两者之间存在着一种显而易见的镜像关系,影片并未刻意去渲染潘多拉的“真实”,反而大方地承认并庆祝了其作为惊人奇观的虚拟性。杰克·萨利首次以阿凡达的形态在潘多拉奔跑时所展现出的“惊奇”,不仅是对角色内心世界的描绘,更是对观影行为本身的深刻隐喻,直接呼应了观众在面对革命性3D技术时所感受到的那种纯粹的视觉惊奇。从这个意义上说,《阿凡达》无疑是影史上最昂贵的元电影之一。

在《阿凡达》中,两种截然不同的蓝色获得了双重意义上的统一。

卡梅隆的作品序列中,长期存在着两种被认为截然不同甚至相互对立的蓝色:一种是《终结者》与《异形2》中那种泛着电路与金属光泽的“机器之蓝”,它冰冷、非生命,象征着工业与危险;另一种则是他在《深渊》及其众多海洋纪录片中迷恋的“生命之蓝”,它是有机的、自然的,指向地球生命的摇篮。然而,在《阿凡达》中,这两种蓝色却实现了和谐共存。纳威人的蓝色皮肤,既是海洋的颜色,又因其在陆地生物中的罕见性而具备了强烈的异域风情。但另一方面,模仿纳威人的“阿凡达”又是尖端生物科技的产物,是在实验室中精心培育的人造物。这种双重性不仅体现在角色设计上,更延伸至整个潘多拉的生态系统:伊娃那种万物互联的设定,既像是一种泛神论式的自然整体论,又像是一个生物科技意义上的互联网。比如那棵能够存储祖先记忆的灵魂之树,就如同一个云端数据库;而不同生物通过神经接口的连接,其形式则非常类似某种数据传输接口。这进一步证明了潘多拉的本质,是一个技术与自然、虚拟与有机高度融合的混合世界。

然而,在《水之道》中,这一精妙的结构却被彻底瓦解。

首先,杰克的“化身”(avatar)已不再是一个为体验虚拟而打造的技术载具,而是完全变成了一个归化了本土原始文化的生物(尽管我们还记得他的身体其实并非“自然”的)。因此,他自然也不再构成观众的虚拟视点的一个象征代理。其次,影片开始极力强调“海洋”这种纯粹的、作为生命源泉的自然意象,潘多拉世界的虚拟性被刻意取消,取而代之的是对一种纯粹生态主义的彻底认同。但问题在于,影片一边在主题上试图让你相信其世界的真实与自然之美,一边在感官体验上却前所未有地暴露出其虚拟的本质。影片中大量使用的CG技术无法完全遮掩其虚拟质感,而高帧率技术所带来的过度平滑效果,更是使其看上去更像一部高清的电子游戏动画,而非一个可信的物质世界。第一部电影通过3D技术袒露虚拟的力量,从而创造出了最惊人的奇观;而第二部电影则试图通过平滑技术实现“拟真”,却不断提醒我们这一切的“假”。这种主题诉求与感官体验之间的根本性矛盾,构成了续集最核心的失败。

从技术层面看,《水之道》确实实现了电影工业的巨大飞跃,尤其是其水下动作捕捉技术。

然而,与这种技术规模的扩张相伴的,却是叙事情节的愈发狭隘和保守主义倾向。卡梅隆以及更多好莱坞导演的作品,往往都将核心家庭的完整与延续作为其叙事的归宿与最高价值。因此,《水之道》将原本可能涉及的文明冲突史诗缩小为一出围绕家庭伦理展开的私人寻仇,其实倒也并不令人意外。但关键在于,这种对家庭主题的偏执直接导致了人物形象的沦落为类型框架下的工具。长子奈特亚与次子洛阿克的对比尤为明显。作为完美的、顺从的儿子,奈特亚的存在几乎完全功能化,影片对他着墨甚少,却又要在影片结尾通过他的牺牲来完成家庭情感的凝聚。其形象不仅单薄,其死亡也毫无力度可言。而人类养子“蜘蛛”的塑造则更为牵强,影片强行安排他与那个从未见过的反派父亲发展出一段感情线,只是为了构成对主角家庭的一个对照组。这种角色的内在逻辑根本说不通,使得整个故事显得更加生硬和做作。

这种保守主义倾向也使其标榜的反殖民主义议题显露出深刻的虚伪性。

影片的反殖民叙事建立在“高贵的野蛮人”这一陈旧符码之上。无论是森林部族还是海洋部族,都被描绘成与自然和谐共生的、精神纯洁的理想化他者。这本就是一种殖民主义的目光,它剥夺了原住民的具体而复杂的历史现实,将其冻结在一个永恒的、田园诗般的“前现代”状态中。这种浪漫化想象恰恰与保守主义对一个失落的、理想化的“黄金时代”的乡愁同构。因此,不难理解影片的反殖民主义与保守主义在此处其实恰恰实现了共谋。杰克·萨利被塑造为一位反殖民主义革命斗士;然而,如果说他带领家人流亡以求保护小家庭的安危是一种革命现实主义的话,那么他最终决定反击又同样出于家庭受到威胁的考虑,这就纯粹是保守主义家庭观念的意淫了。所谓“父亲存在的意义就是为了守护”,一切反抗殖民入侵的动机都必须与此绑定。公共性的解放事业纯粹被置换为了捍卫父权制家庭完整的行动。于是,影片的反殖民主义沦为了一种主题上的借口,其真正要颂扬的,是那个在外部世界的腥风血雨中依旧能够提供庇护的、坚不可摧的核心家庭。

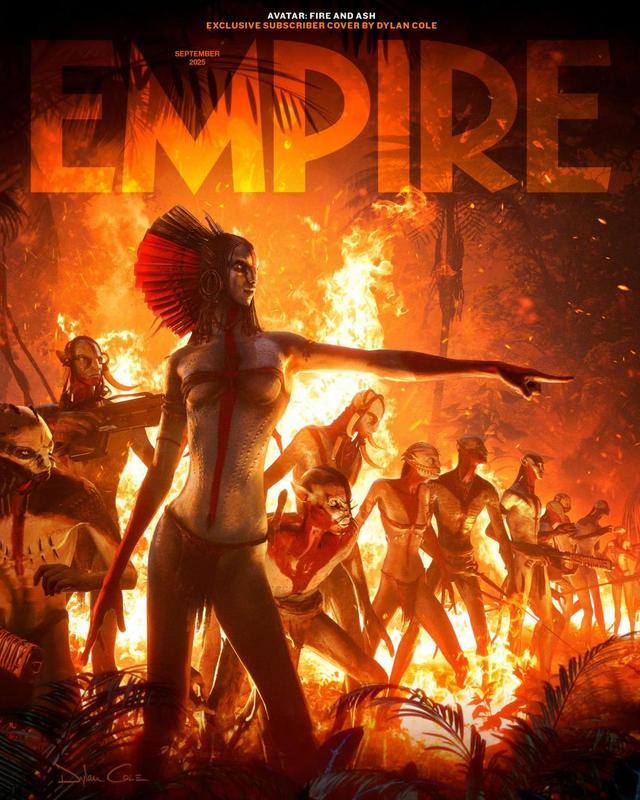

《水之道》重映的最后给出了几段《阿凡达3:火与烬》的预告片段,但这些片段也并不令人感到多么兴奋。

已知即将登场的“灰烬族”,其背弃“伊娃”、崇拜火焰的设定,貌似打破了“土著vs殖民者”的简单正邪二分。然而,谁又看不出来呢?通过塑造一个“坏”的、背弃自然的纳威部族(他们很可能会与夸里奇代表的人类反派联合),卡梅隆得以在潘多拉内部树立一个“错误路线”的靶子。其最终目的就是反向证明杰克·萨利所代表的、与自然和谐共生的生态主义是唯一正确的选择。卡梅隆沉浸在重金打造的虚假“自然”之中,或许早已忘记自己曾是一位擅长描绘人造物的导演,也忘记了《阿凡达》的成功从来无关其生态环保主义或反殖民主义的陈词滥调,而完全是因为它对“虚拟”的极致贯彻与精彩的元论述。

在这样的前提下,我对《阿凡达3》的前景确实感到非常担忧。

来源:desi