2015 年国剧盛典的舞台上,聚光灯聚焦在王凯身上。他身着深色西装,身姿挺拔,却在接过导演孔笙手中 “年度演技飞跃演员” 奖杯时,郑重地单膝跪地 —— 这个动作里,藏着对伯乐知遇之恩的答谢,更透着对 “演技” 二字沉甸甸的敬畏。2019 年王凯生日当天,刘涛还特意发博为他庆生,配文里写着 “蜡烛吹不灭,让他一直火”,字里行间满是好友的期许。

可多年过去,如今 42 岁的王凯,似乎渐渐淡出了大众视野:没有高频的热搜,鲜有主演的新剧播出,感情状态也始终空白。有人猜测他 “走上了下坡路”,但了解他演艺历程的人都知道,从新华书店职员到实力派演员,王凯追求的从来不是 “一直火”,而是 “一直能演”。

一、从新华书店到中戏:一场 “瞒着家人” 的演艺冒险

王凯与表演的缘分,始于高中语文课本里的《雷雨》。那时老师让学生分组演绎课文片段,其他同学还在犹豫时,王凯已经主动举手,眼神里满是藏不住的兴奋 —— 他站在讲台上,模仿着角色的语气,连手势、神态都细细琢磨,那一刻,他隐约觉得 “表演或许是自己想做的事”。

其实早在初中,王凯就想报考艺术学校学习表演,却被家人以 “不稳定” 为由否决。高中毕业后,他没有继续升学,而是接替父亲的工作,成了新华书店的一名职员。每天的工作是整理书架、接待顾客,重复的日常里,他始终没放下对表演的念想 —— 偷偷报名电视台选秀,哪怕只是小范围的选拔,也认真准备每一个环节。

转机出现在一次北京广告拍摄中。当时导演见他镜头感好,误以为他是专业表演院校的学生,得知他只是 “业余爱好者” 后,随口建议:“你条件不错,可以试试走专业表演的路。” 这句话像一颗种子,在王凯心里生了根。他没敢告诉父母,悄悄递交了新华书店的辞职申请,收拾了简单的行李,独自一人踏上前往北京的火车 —— 车厢里的灯光昏暗,他攥着车票,心里既忐忑又期待,不知道这次 “冒险” 能否有结果。

初到北京的王凯,完全是 “摸黑前行”:没熟人引路,不知道该找哪个培训机构,跑了几家演艺公司,要么被拒绝,要么遇到不靠谱的中介。直到他打听到中央戏剧学院有个表演培训班,可赶到时培训已进行过半,学费却要按全款收取。手头的积蓄根本不够,他没办法,只能硬着头皮给父母打了电话,吞吞吐吐说出 “已经辞职来北京” 的事。

电话那头的父母起初又气又急,但听出他语气里的坚定,最终还是选择支持。几天后,父母特意来北京看他,看着儿子租住的狭小出租屋,母亲红了眼,父亲却拍着他的肩说:“既然想读书,就别凑活,我们在上海有亲戚,你去上海试试上戏的进修班,至少有人照拂。” 就这样,王凯转去上海,在进修班度过了一年 —— 每天清晨去操场练声,晚上对着镜子琢磨表情,把所有精力都放在打磨基础上。

次年寒假,恰逢各大艺术院校招生,王凯揣着父母给的生活费,跑遍了上海、北京的考点,最终同时收到北京电影学院和中央戏剧学院的录取通知。站在两所院校的校门口,他犹豫了很久,最终选择了中戏 —— 他觉得这里的表演教学更注重 “扎实”,适合自己这种 “非科班出身” 的学生。只是他没想到,如愿踏入校门后,等待他的却是 “毕业即失业” 的困境。

二、从 “陈家明” 到 “靖王”:在拒绝与等待中遇见伯乐

2006 年,读大三的王凯接到人生第一部电视剧《寒秋》,虽然戏份不多,却让他第一次感受到 “在镜头里活成另一个人” 的快乐。同年,华谊兄弟启动 “造星计划” 挖掘新人,王凯幸运入选,和他一同进入计划的,还有通过雅虎搜星选秀出道的赵丽颖。那时的他以为,签了大公司,就能接到优质资源,可现实却给了他一记重击 —— 公司秉持 “不急于求成” 的原则,对新人采取 “放养” 模式,整整一年,他没接到任何戏约,每天只能在公司的排练室里自己练戏,偶尔帮前辈搭戏,日子过得有些迷茫。

好在大四毕业季,他等到了电影《我的狗狗我的爱》的邀约。为了赶去香港拍摄,他甚至没来得及参加班级的毕业聚餐 —— 打包行李时,同学递来的毕业帽还放在床头,他摸了摸帽檐,咬咬牙关转身离开,心里想着 “先抓住机会,以后再补遗憾”。可这部电影之后,他又陷入了无戏可拍的境地,看着身边同学陆续进组,他第一次真切体会到 “毕业即失业” 的残酷。

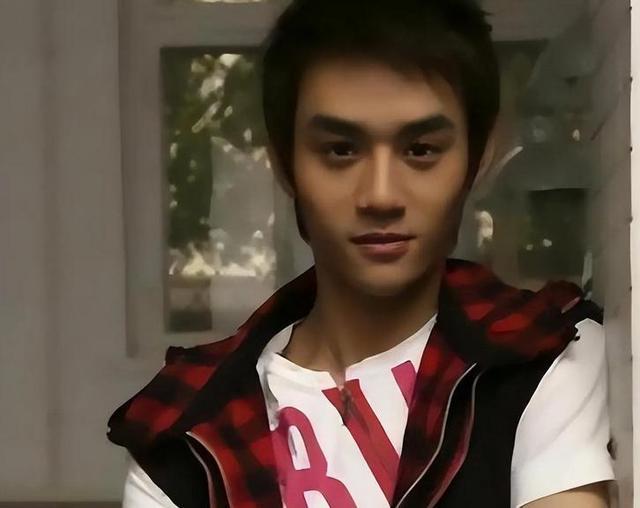

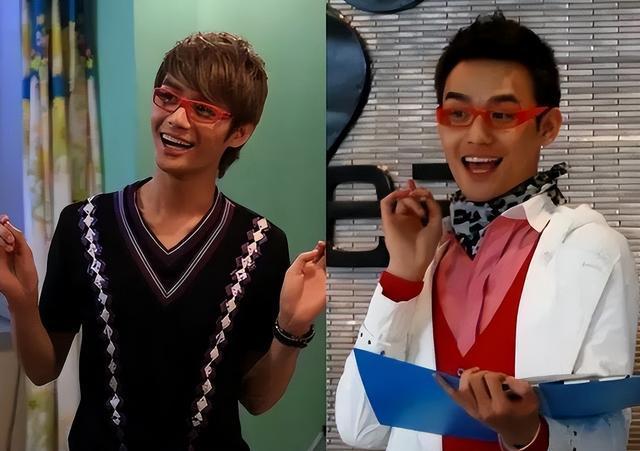

沉寂一年后,朋友给王凯带来消息:《丑女无敌》剧组正在选演员,建议他去试试男一号。他抱着试一试的心态去见导演,最终却被选中饰演 “陈家明”—— 一个性格阴柔的 “娘娘腔” 角色。看着剧本里的人物设定,王凯心里很纠结:他知道这个角色可能会限制戏路,可当时连房租都快交不起的他,没有拒绝的底气。“先活下去,才能谈理想”,他这样告诉自己。

《丑女无敌》一连拍了四部,耗时两年。凭借这个角色,王凯终于有了些知名度,可找上门的戏约,却全是和 “陈家明” 类似的同质化角色 —— 要么是时尚圈的 “精致男”,要么是性格柔弱的配角。他不想被标签困住,咬着牙拒绝了所有邀约,再次陷入空窗期。那段时间,他每天早上七点起床,去公园跑步、练台词,晚上在家看经典影片,一遍遍琢磨前辈的表演,生怕自己荒废了演技。

2010 年,机会终于来了。王凯接到了年代剧《知青》的邀约,这部剧由梁晓声编剧、张新建执导,是他毕业后遇到的最强制作班底。为了贴合 “知青” 的形象,他彻底颠覆了以往的 “俊俏小生” 模样:蓄起了杂乱的胡须,剃了利落的平头,皮肤故意晒得黝黑。在黑河拍摄的一年里,冬季气温低至零下三十多度,片场没有取暖设备,他裹着厚重的棉衣,戏份里需要露天劳作时,手指冻得几乎握不住农具,却依旧坚持不用替身,认真完成每一个镜头 —— 他知道,这是自己摆脱 “陈家明” 标签的关键机会。

这部剧不仅让王凯找回了表演的自信,更让他结识了制片人侯鸿亮。侯鸿亮被他在剧中的表现打动,邀请他出演《北平无战事》中的 “方孟伟”。进组后,一场 “大闹无人小组” 的戏份,成了他的 “高光时刻”:镜头里,他情绪爆发时眼神凌厉,台词掷地有声,将角色的愤怒与委屈演绎得淋漓尽致,即便与刘烨、廖凡等实力派演员同框,也丝毫没被掩盖光芒。凭借这个角色,王凯提名金鹰奖最受观众喜爱男演员奖,更重要的是,他与导演孔笙结下了 “千里马与伯乐” 的缘分。

三、从高光到潜行:42 岁的他,要的从不是 “一直火”

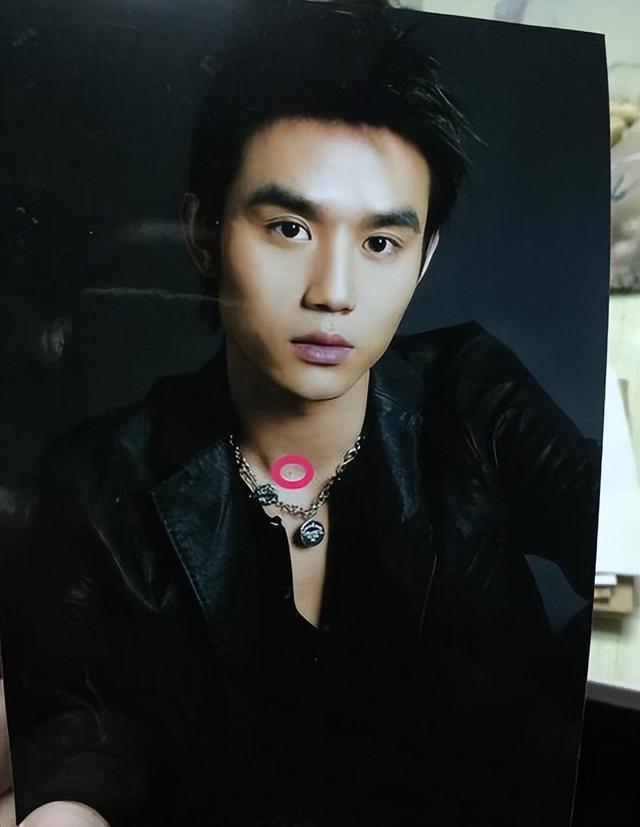

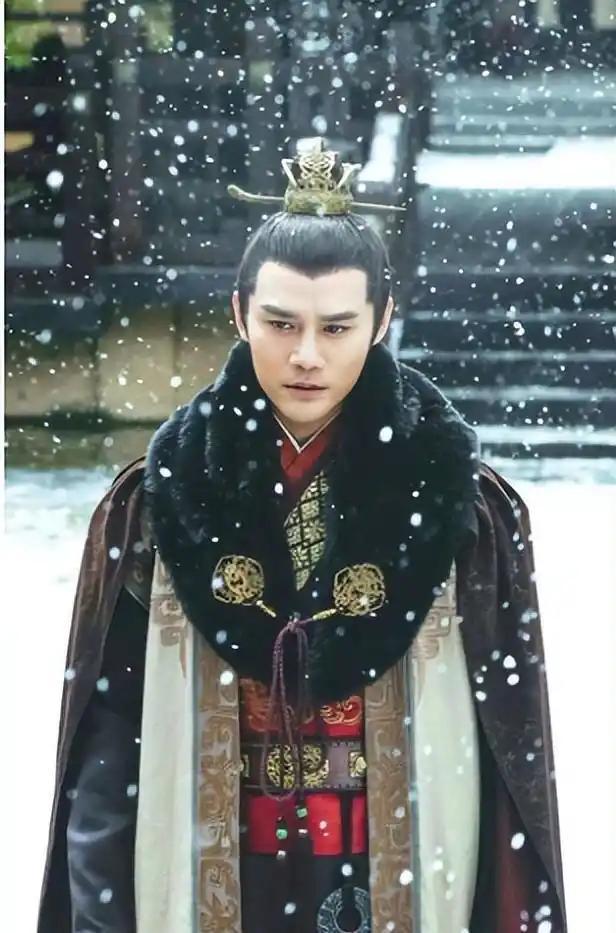

《北平无战事》之后,孔笙对王凯格外器重,当《琅琊榜》筹备时,他力排众议,将 “靖王” 一角交给了王凯。那时,不少人质疑:王凯名气不够,外形过于俊朗,不符合靖王 “沉稳坚毅” 的人设。但孔笙坚持自己的选择:“他眼里有股韧劲,能演好靖王的‘刚’。” 王凯没辜负这份信任,为了贴近角色,他刻意减重,学习古代礼仪,台词里藏着隐忍,眼神里带着坚定 —— 当靖王得知梅长苏真实身份时,他红着眼眶却强忍着泪水,那个沉默的镜头,成了无数观众的 “意难平”。凭借这个角色,王凯提名白玉兰奖最佳男配角奖,彻底摆脱了 “陈家明” 的阴影。

2015 年《伪装者》的播出,让王凯的事业再上台阶。他饰演的 “明诚”,游走在多重身份之间,既有对兄长的忠诚,又有面对敌人的果敢,即便与胡歌、靳东两位实力派搭戏,也凭借细腻的表演收获了大批粉丝。这一年,他还凭借《欢乐颂》中的 “赵医生” 吸粉无数 —— 西装革履的精英模样,与 “靖王”“明诚” 形成鲜明反差,让观众看到他 “一人千面” 的演技。也是在这部剧里,他与刘涛第二次合作,两人因戏结下深厚友谊,2019 年还一同参加综艺,合唱的《纤夫的爱》一度出圈;同年王凯生日,刘涛特意发博许愿 “蜡烛吹不灭,让他一直火”,这份友情成了娱乐圈的一段佳话。

之后的几年,王凯的演艺之路走得平稳:《大江大河》里的 “宋运辉”,从青涩大学生成长为职场精英,他用细微的眼神变化展现角色的蜕变;《清平乐》中的 “宋仁宗”,将帝王的无奈与温柔演绎得恰到好处。可到了 2024 年,他的身影渐渐变得低调 ——1 月《大江大河之岁月如歌》播出后,再也没有主演的影视剧与观众见面,唯一的作品是友情出演的《淬火年代》;除了官方晚会,他很少出现在公众视野,社交平台也鲜少更新动态。

更让观众关注的是他的状态:有网友晒出与王凯的合照,照片里的他瘦得几乎让人认不出,手臂上暴起的青筋格外明显,面色也不如从前红润;回溯 4 月的一段视频,滤镜加持下他的状态尚可,可脱离滤镜后,消瘦的轮廓与《伪装者》时期那个意气风发的 “明诚” 相比,差别明显。加上他始终未婚未育,感情生活一片空白,外界开始猜测 “他是不是走下坡路了”。

但了解王凯的人都知道,他从不是追逐流量的人。当年拒绝 “陈家明” 类角色,是为了守住 “演不同角色” 的初心;如今减少曝光,或许是在等待更合适的剧本。正如他曾在采访中无意间提起的:“从离开新华书店那天起,我就没想过要‘一直火’,我只希望自己能‘一直能演’—— 能遇到好角色,能把每个角色演好,就够了。”

内娱的流量更迭如同翻书般迅速,有人靠热搜维持热度,有人靠绯闻博眼球,王凯却始终按照自己的节奏前行。他就像一杯茶,不需要靠 “沸水”(热搜)持续加热,只需静静等待下一个合适的 “茶底”(角色),便能泡出醇厚的味道。

接下来,王凯是否会带着新角色回归?无人知晓。但可以肯定的是,这个对演技始终敬畏的演员,不会轻易停下脚步 —— 当合适的剧本出现时,他依旧会用实力证明,自己从未远离。