作者 | 梳子姐

当舆论场还在为‘文科是否属于服务业’争论不休时,2025年诺贝尔奖的揭晓再次将科学界的焦点拉回现实。10月6日,诺贝尔生理学或医学奖的归属引发广泛关注,而国内媒体对获奖者的‘模糊报道’,更折射出科研实力对比下的复杂心态。

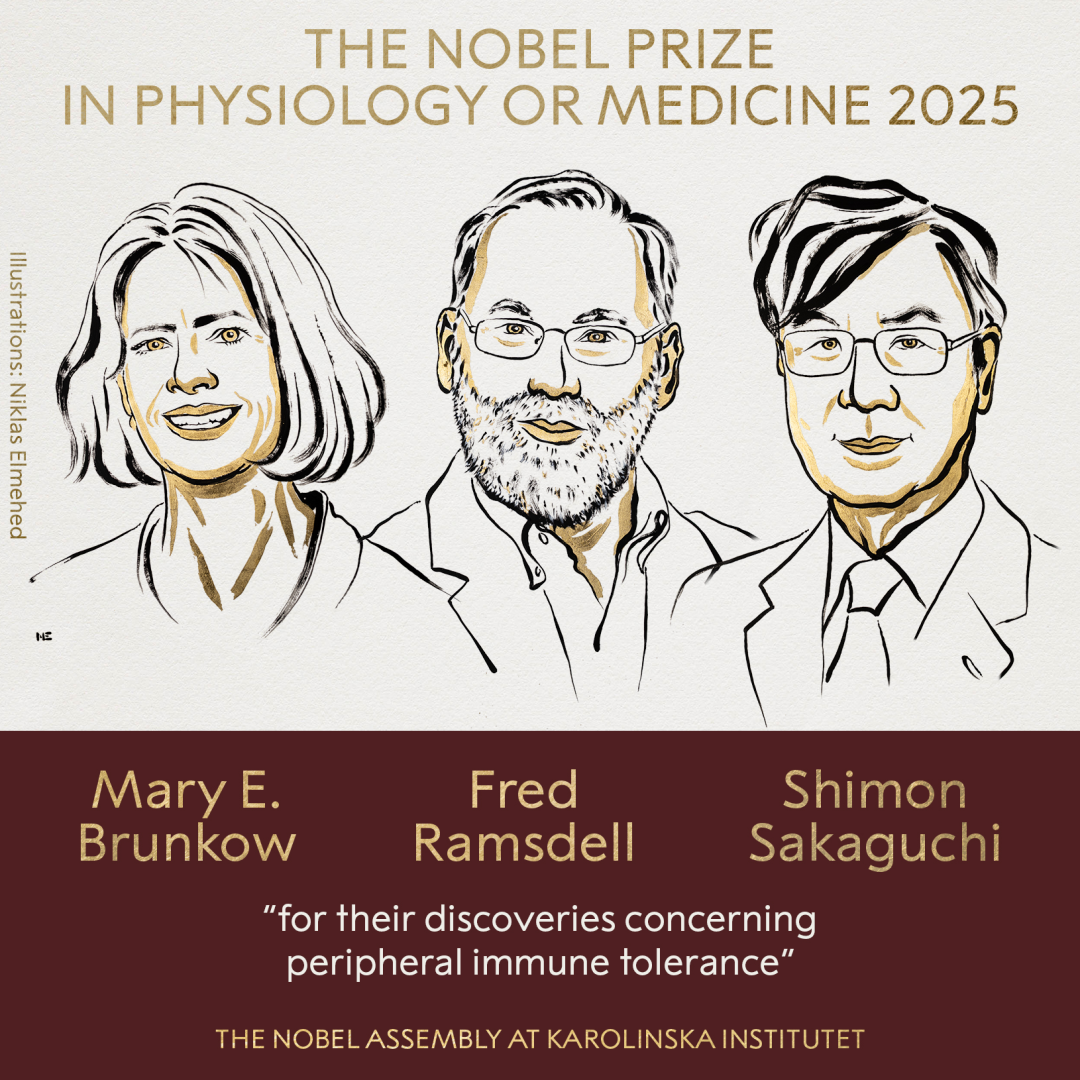

2025年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国科学家Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell和日本科学家Shimon Sakaguchi,以表彰他们在‘外周免疫耐受’领域的突破性研究。然而,国内某主流媒体在报道时仅用一句话概括:‘三名科学家因在外周免疫耐受方面的研究贡献获得2025年诺贝尔生理学或医学奖’,对获奖者的国籍、姓名等关键信息只字未提。

这种‘选择性报道’引发质疑:是新闻专业能力不足,还是刻意回避?事实上,日本科学家近年来在诺贝尔奖领域的表现已不容忽视。自2001年提出‘50年30个诺奖’计划以来,日本已在2000年至2025年间获得21个诺贝尔自然科学奖(含美籍日裔科学家),平均每年1人获奖,远超同期英国、德国等传统科研强国。

‘小日本’的称呼背后,是日本科研实力的‘大跃进’。2001年,日本提出‘50年30个诺奖’计划时,曾被国际社会视为‘狂想’,但如今已完成三分之二目标。对比以色列(人均诺奖比例全球最高,约80万分之一),日本虽以600万分之一的比例落后,但其获奖领域覆盖物理、化学、生物、医学等多个学科,展现出全面的科研实力。

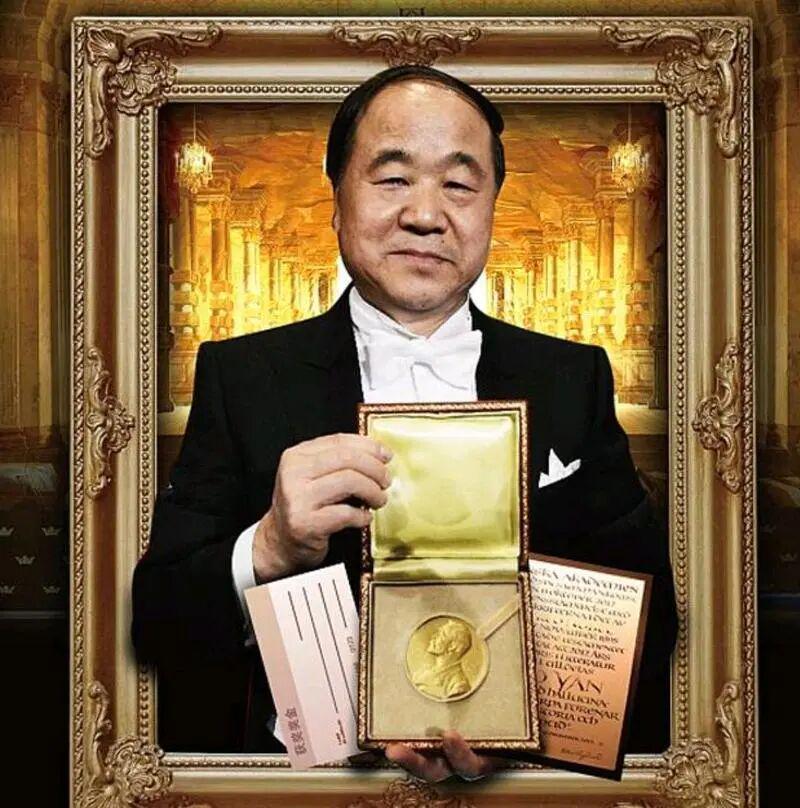

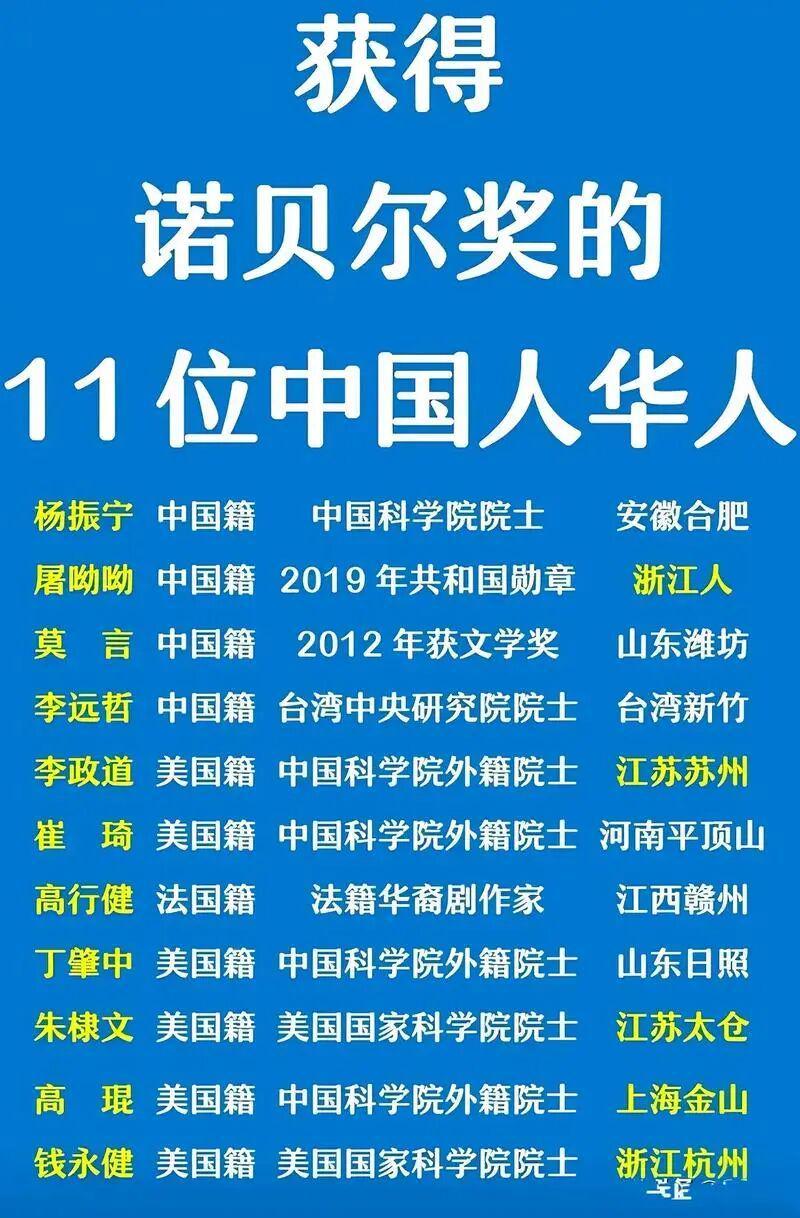

这种成就的背后,是日本对教育、科技和人才的长期投入。例如,日本通过‘超级国际化大学计划’等政策,推动高校与产业深度融合;在科研评价上,更注重原始创新而非论文数量。反观国内,尽管莫言(2012年文学奖)、屠呦呦(2015年生理学或医学奖)等获奖者曾引发短暂关注,但社会对科研工作者的尊重与支持仍显不足。莫言捐款1200万做公益遭诘难,屠呦呦获奖后仍无缘院士,折射出‘英雄不被珍视’的困境。

中国并非缺乏人才。目前,中国拥有80多万博士,稳居世界第一。2021年,清华大学毕业3168名博士,数量相当于哈佛、麻省理工等10所世界一流大学的总和。然而,庞大的‘人才库’并未完全转化为创新优势。施一公院士曾分享与瑞典教授的对话:当施一公提及中国登月成就时,对方反问:‘如果我们有你们的经济体量,能把五百个人送到月球并安全回来。’

这句话揭示了关键问题:科研实力不仅取决于投入规模,更取决于机制设计。如何激发人才的创造力?如何让教育从‘应试’转向‘创新’?如何让科研评价摆脱‘论文至上’的桎梏?这些问题,比单纯追求诺贝尔奖数量更重要。

诺贝尔奖不是终极目标,但它是衡量科研实力的重要标尺。郁达夫曾说:‘一个有英雄却不知敬重爱惜的民族是不可救药的。’对科研工作者而言,尊重不仅体现在荣誉上,更体现在科研环境、评价机制和社会认知中。

中国无需盲目崇拜诺贝尔奖,但需正视差距:日本通过‘诺奖计划’推动科研体系改革,以色列以‘小而精’的策略聚焦前沿领域,这些经验值得借鉴。当我们的孩子能在学校吃饱、吃好、吃健康,当科研人员能专注原始创新而非‘论文工程’,当社会对英雄的敬重超越对‘成功’的功利定义,诺贝尔奖自然会水到渠成。

嗓门大是因为懦弱自卑,说狠话吓唬不了强者。知识改变命运,科技繁荣祖国——这或许才是我们最该铭记的真理。

-完-

笔不阿贵,文不奉承

yanbaoer2024

比较犀利的文我会发这个备号上